「中國人原來的菜刀都是方方正正的,我們把刀前面的頭變成這樣(斜過來),這不是設計感,這是消費者教育。」

由此視頻引發的#張小泉總經理稱中國人切菜方法不對#詞條在當日迅速登上熱搜。該詞條當日閱讀量達1.4億人次,討論量達6443人次。

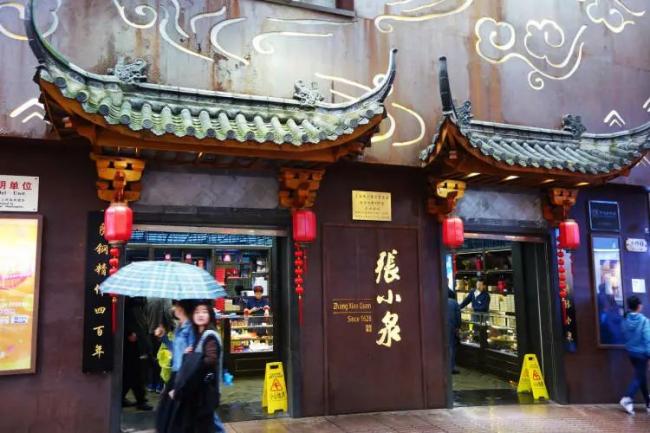

正是因為張小泉擁有百年的傳奇經歷,與我國傳統文化有着不可分割的關係,所以在視頻出現後大家才會如此的失望。

不只失望,張小泉算是惹了眾怒。

網友氣急:「你一賣刀的跟一賣輪胎的比什麼?」「米其林就是個玩營銷的,你學它?」

要知道,米其林1900年才出現,比張小泉晚了300多年。

張小泉創始人要聽到這番言論,恐怕得氣活過來。/圖蟲創意

隨着輿論發酵,當日晚,張小泉總經理夏干良不得不親自出面道歉並表示,「網傳視頻是很久以前的視頻,且並非視頻全部,現傳視頻中並未根據當時的情境和語境進行描述,從而造成了誤解」。

之後,夏干良還向觀察者網等媒體解釋,網傳視頻中的對話內容,是被當時的記者問到「銷量好的刀具本身做了什麼創新」及「創新的理念是怎麼來的」而做出的回答。

也就是說,張小泉現在的刀具是從米其林廚師手勢上吸收了一些經驗,融到了中式菜刀的創新當中。

對於這次的解釋,消費者不願再買賬。

知乎答主@SylvainY正是夏干良口中的「米其林」廚師,他從專業角度表示自己不認同夏干良的觀點。

「網傳視頻中,夏干良說的其實是中餐常見刀法——跳刀與西餐常見刀法——鍘切(直刀法的一種行刀技法)的區別。」

「他(夏)說米其林廚師從不用跳刀,這是錯的。可以說幾乎所有東方菜系的從業者,切菜都以跳刀刀法為主。」

西餐其實也會用到跳刀。「我在博古斯學院見過主廚用跳刀,在法國的米其林三星餐廳和米其林一星餐廳,都見過跳刀刀法……」

對米其林也有點想當然了。/視覺中國

只學到皮毛,就來「消費者教育」了?張小泉總經理的這波對「創新理念」的解釋,好像也站不住腳。

至此,有關張小泉風波的重點已經不在那把不能拍蒜的菜刀身上了,而是張小泉作為百年國產品牌,沒有真正尊重傳統菜刀文化及國人的飲食習慣。

三先做好張小泉

在中國,刀剪生意並不好做。

雖然王麻子此次踩着張小泉出了一波風頭,但是話題的熱度與網友的關注並未轉化成直接的購買力。

7月14日,王麻子在短視頻平台上創下了單日直播21小時44分鐘、觀看人次達45萬的紀錄,不過當天的直播銷售量僅有989件,銷售額勉強超過8萬元。

說起這樣依靠情緒帶貨的直播,我們都見過鴻星爾克和白象方便麵創造的熱銷態勢。到了王麻子這,怎麼就不靈了?

這或許與國人的用刀習慣有關。

老刀可是傳家寶。/視覺中國

在以前,一個鐵匠打的菜刀是能用幾十年的,能切能砍能拍,鈍了就磨鋒利接着用。如果卷刃了、崩口了甚至還能拿去換。

「一把菜刀能用到餐廳倒閉」是對制刀手藝人的最高褒獎。

然而,這樣低頻次的消費,的確成為了制約刀剪行業規模的關鍵因素。

因此,想要保持業績高速增長,張小泉就得從提高單價走高端化及擴充品類兩方面着手。

讓刀剪走向高端化並不容易,而夏干良在網傳視頻中所說的「消費者教育」就顯得必不可少——

國人用刀素來崇尚「一刀包打天下」。而在西式廚房卻「重器輕道」,恨不得每個菜都有一把適配的刀。

如果讓中式菜刀融入西廚概念,那張小泉菜刀不論是產品定位還是銷售量,都有能夠繼續上升的空間。所以,其所謂的「消費者教育」就是重新講一套品牌故事。

中西廚房的用刀邏輯不同。/視覺中國

不過,講故事是得花錢的。

2021年9月6日,張小泉創業板上市,總市值達46億元。據其招股書顯示,張小泉計劃募資45531.71元,用於張小泉陽江刀剪智能製造中心、企業管理信息化改造等項目。

但是2021年張小泉銷售費用達1.17億元,是研發投入的5倍。

2022年一季度,張小泉公司又加大抖音等平台推廣力度致銷售費用激增70%,這也導致其淨利潤大降46%。

這些年來,張小泉的確在營銷上下了不少功夫。

2015年,在美劇《漢尼拔》中,張小泉的刀以特寫鏡頭出現,獲得了不少年輕人的關注,有人笑稱這是「最恐怖的刀」;

同時張小泉還冠名《中國有嘻哈》等潮流綜藝節目,並順勢推出了「泉叔」這一IP。

一個戴着圓墨鏡、表情俏皮的國潮大叔。/張小泉官方旗艦店

此外,張小泉陸續在淘寶、京東、拼多多等平台開設旗艦店入局電商平台,還推出了變形金剛、鬼冢等刀具。

現在打開張小泉的官方旗艦店,你會疑惑它究竟是不是個刀具專賣店。既有桃木梳、粉刺細胞夾、刮眉刀、嫁接睫毛鑷子等美容個護產品,還有護手霜、洗手液等洗護用品。

或許消費者很難理解,美妝日化賽道都「卷」成那樣了,誰會在買刀時給自己來個潤膚露?

但張小泉頻繁跨界的原因卻不難理解,其所在的刀剪具行業競爭激烈,掙錢效應減弱。財報數據顯示,2021年,張小泉刀剪具、廚具廚電、家居五金的毛利率分別為37.67%、35.29%和51.13%。

這一系列操作一方面是為了提升年輕消費者對其品牌的認知度,一方面就是為了賺錢,但張小泉或許還沒有想清楚自己到底要怎樣更精準地取悅消費者

「發散式」地擴張,效果可能並不能盡如人意。

最後,想與正處於「熱鍋上」的張小泉分享「廣告教父」大衛·麥肯茲·奧格威的一句話:

大多數廠商都不願意接受自己的品牌形象有局限,它們想要成為面面俱到的大眾品牌,屬於男性也屬於女性,是上流社會的也是市井小民的。這種四處討好的心理只會讓品牌完全喪失個性,成為平淡無味的無性商品。

最近的一系列事件證明,大眾就想要一把「耐造」的刀,而這就需要你張小泉有對得起自己400年品牌的本事呀。