人類學家、中國考古學之父李濟先生

本文是人類學家、中國考古學之父李濟先生在晚年回憶1920-1923年期間哈佛求學的經歷。雖然時隔一個世紀,但是文中敘述的在美讀書、研究、生活經歷,讀來卻並不遙遠而陌生。

李濟(1896年7月12日-1979年8月1日),湖北鍾祥人,1911年考入留美預科學校清華學堂,1918年官費留美,入麻省克拉克大學攻讀心理學和社會學,1920年獲得社會學碩士學位後,轉入美國哈佛大學,讀人類學專業,獲哲學博士學位。

1922年,李濟哈佛大學畢業,返回祖國,受聘於清華大學、南開大學,任國學研究院講師,後長期在中央研究院歷史語言研究所任職,1949年後赴台灣大學及史語所任職。

我在哈佛大學住了三年,最珍貴的收穫,並不完全在於這些零碎的知識上。我個人最感珍貴,而且值得回憶的,是那做學問的境界。

我到哈佛大學的那一年,校長是勞威爾(Lowell)先生。他是以研究英國政治出名的一位學者,他出身於波士頓一帶的老世家,家中出過不少的讀書人,可以算得上世代書香。當時前一任的老校長艾利歐(Elliot)先生還健在;他是以改革哈佛大學,使之現代化而出名的。哈佛大學的研究院就是由他開始辦起。

至於1920年時候的哈佛大學,對於我是個什麼印象呢?現在僅就我所能追憶的記述幾點。

01

在我沒有出國以前,我登過一次泰山,也游過一次西湖。當我決定從烏斯特到哈佛去的時候,因為事先震於哈佛的名聲,所以預期着進哈佛大學,是一種登泰山的滋味;這自然只是一種情緒上的激動;也可能是對於哈佛大學的期望,差不多有點兒近乎宗教式的崇拜。不過在很短暫的時間裏,我便搭乘火車,很容易地從烏斯特到了波士頓。好像經驗了一次哲學家所講的「頓覺」,忽然到達了一種似乎不能到達的境界。

哈佛所在的劍橋(Cambridge)與波士頓只有一水之隔。學校本身的建築,除了一所教堂以外,就是有名的威頓納(Widener)紀念圖書館。兩座建築物中間,有一塊面積並不太大的校園。校園四周建築緊湊,大半是文學院有關的講堂,如有名的教哲學與心理學的愛默生大樓(Emerson Hall)就在這兒。圖書館的後門為一條直通哈佛坊(Harvard Square)的大馬路。哈佛坊是哈佛大學一帶交通的中心點,不但學校的合作社設在此地,同時這裏也是到波士頓去的地下鐵道的起點。

1920年的時候,這一帶的建築還不算太多。但是研究院的學生,因為他們所學不同,分散各地。差不多各系都有特別的建築——有些離總區很遠,如哈佛大學的醫學院就設在波士頓,植物園也遠在波士頓。其他各部門,大致都散在劍橋的附近,有的離總區近,有的較遠。

人類學的課程都在一個博物館的房子裏上課。這座房子的建築,是紀念一位彼包得(Peabody)先生的六層大樓,裏面保有自然科學的陳列品。當時最有名的陳列品是植物部門的玻璃花(glass flowers)。若就科學的價值說,差不多每一層的陳列都有它的特別價值。這座大樓的大門在牛津街,緊靠大門的房間為植物、動物與礦物幾門的陳列處所;關於人類學部門的所在地點,卻由另外一條街出入,即與牛津街平行,博物館後門所在的神道街(Divinity Avenue)。因為這條街上有神學院的建築,所以叫做神道街。

在劍橋的第一年,我就住在牛津街,與我的一位老同學張欣海先生合租了一間房子。他與我同時到美國,本來想學醫,後來轉學了英國文學。他上課的地方在校總區,我上課的地方在神道街,離住處只有一街之隔,所以感覺得很方便。

02

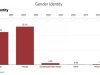

當我到人類學系註冊的時候,我發現了我不但是研究所里唯一的外國學生,而且是唯一的研究生。

我所接觸的所有老師,以及職員們對我都很和善,並且願意幫我的忙。他們告訴我,不久以後還有一個外國學生要從印度來,另有一個要從南非洲來,我是最早到的了,此外,我又發現了一件特別的事,就是先前沒有學過人類學的我,竟可以進了人類學研究所。老師們告訴我說:「沒有關係,你已經有了一般的預備,你所學的心理學,與社會學都和人類學有關。」

但是在我個人看來,無論如何我只是一個初入門的學生。所以我還是隨班聽講好些可以免的一、二、三年級大學生所學的課。有幾門專為高班學生,尤其是研究生開的課,聽講的學生很少。記得有一班講「大洋洲民族與文化」的半年課,只有我一個人註冊聽講;教這門課的老師秋克生(Dixon)先生,始終按時上班下班,每課五十分鐘,從頭到尾好像是講給一百個或一百五十個學生聽一樣。對於他的這種精神,到現在想起來,還是令我肅然起敬的。我不知道世界上有多少老師能比得上他這種不苟且的嚴肅態度。

那時候最年輕的老師,就是後來享盛名的虎藤(Hooton)教授。他原是學古文字學的,在英國留學的時候,興趣轉變到人類學方面,並且做了若干考古的工作。當時他剛從英國回來不久,在做講師;他所授的課最重要的一門為「體質人類學」,這是有名的一種鐵門檻;上課的學生必須要做若干實驗工作;學生不但要學會認識人的骨骼,無論它破碎到什麼程度;考試的時候,他往往就拿幾塊破骨頭給學生認,認對了就給滿分,認錯了就給零分。

他的功課雖嚴,但他的年紀輕,所以跟學生很合得來。他常常請學生到家裏去喝茶吃飯。有一年暑假,他問我是不是有計劃到別處去,我說:「不打算到別處去,我想留在劍橋多讀點書。」他問我是否想賺些外快,我說:「花時間不多的話,我願意試試看。」他說:「這裏有五百個埃及人頭骨,還沒有打開箱子,如果你願意的話,每天下午到這兒來,幫我把箱子打開,把骨頭洗淨。我按鐘點給你錢;另外還有一個人同你一起做,你別害怕。」如此我消磨了大半個暑假。不過在處理這套人頭骨的工作經驗中,我也學到了不少方法。

03

那時人類學系的研究生少,正式教課的老師也只有三位,此外有好些做田野工作的老師,有時也回來教書,我們也可以聽講。神學院有位埃及學的權威瑞斯納(Reisner)教授,開了一門課,講「埃及考古」,但是這位先生卻有點兒江湖,在課堂上他的政治興趣非常濃厚,常講到政治問題,很少講考古上的問題;所以聽了幾次,我就不再去了。

我所選的課,在本系上課的不過半數,此外都是些自由選擇的課。我那啃青草的習慣,並不因為到哈佛來而有所改變,所以在選課的時候,也還帶點這種意味,除了與人類學有關的課,如希臘考古學、埃及學等課程外,我還選過幾門哲學的課,也學過梵文,並且我仍不能忘情於我的心理學。

我對於心理學的興趣,因為英國的威廉·麥獨孤(William McDougall)先生到了哈佛,而又重新鼓舞了起來。我聽過他的講習班,並且跟他作過一年的實驗。麥獨孤先生對我發生了很大的興趣。

有一次,他勸我在他手下作博士論文。那時我已在哈佛大學過完了第二年,我在人類學方面的工作也進行了很多,不想回到心理學,因為我的時間不夠用了,不過當時我跟他進行的心理學實驗,卻鼓起了很大的興趣,因為實驗方法是我創造的。題目是「上代的習染是否可遺傳到下代去」?方法是:在一個鑌鐵作成的長方形池子裏,建造一個迷室,迷室裏面放水,兩端各設一跳板;用白老鼠作實驗的動物,把它從迷室的一端放進水去。這老鼠必需要學會游水,也要學會認識迷室。這學習的過程:如時間的長短、錯誤的次數等,都要記錄下來。差不多大部分的白老鼠都學得會,如果有學不會的老鼠,就要把它拿出來,不讓它學。白老鼠每三個月就可成熟,交配而產生另一代。當時的計劃,是把這同樣的實驗施於每一代的新老鼠,看看上代的學習,與下代的學習是否有些關係。

這個實驗進行了差不多有一年的時間,我把全部記錄交給麥獨孤先生;以後我沒再問起這件事情。隔了很多年以後,有個學心理學的朋友向我說,在一次國際會議上,麥獨孤先生曾經根據這批材料,討論過這個問題。他自己後來並沒在哈佛待下去,他接受了另外一所新成立大學的聘請,到那裏終老了。我對於心理學的興趣,可以說由此也告了一個段落。

04

我對考古學發生了興趣,是由研究院的教務長柴士(Chase)先生所鼓起的。那時彼包得博物館也教了不少考古學的課程;歐洲的考古部分,是虎藤先生開的課,所講的大部分是史前考古學,講到希臘、羅馬的時候就短短地結束了。

柴士教務長的希臘考古學是一個半年的課程,對我確有很多啟發作用;不過這一點,在當時我並沒感覺到。哈佛大學的佛格博物館(Fogg Museum),專門陳列歷史期間的藝術品。然而關於希臘、羅馬部分的收集品並不多。要看這兩類的實物就要到波士頓市立博物館去。柴士先生的教法以看圖片為主,哈佛大學收集的,有關於希臘遺蹟與遺物的資料,尤其是建築與雕刻方面的照相與圖畫,數量相當可觀。我對於古希臘建築與雕刻的歷史得了一點清楚的認識,完全是因為上了這門課的關係。對於伊琴海文化的寶藏,如果沒有這課,可以說連點入門的知識都沒有。

不過真正說起來,我在哈佛大學住了三年,最珍貴的收穫,並不完全在於這些零碎的知識上。這些知識固然不是年年都可以聽到的,卻是得到以後,並不是每一件都能在我的精神生活中找到適當的安排;也許有一大部分可以在別的機會裏很容易也就找到了!

我個人最感珍貴,而且值得回憶的,是那做學問的境界;我在哈佛大學第一次領略到這一境界的有好幾點:

第一,我切實地感覺學問內容本身所談的,並不是離日常生活很遠的事件:凡是我們感官所能接觸到的,都是知識的來源;無論它是糞土,還是珍珠,在學問上是沒有先天的分別。

第二,我所感覺到的,是做學術工作中,所謂方法論者,誠然是很要緊的項目,但是這種方法也只是一種常識的推廣,絕不是與我們常識相矛盾的。它在各種學術上並無基本的差異,只有運用的不同。但我所最感深切及有興味的一點是:只有用人類學的方法去研究中國文化的發展,及若干歷史的現象,方能得到(就中國學術發展的現階段論)有意義的結果。

我在哈佛大學讀了一年以後的經驗,比在克拉克那兩年的感覺稍為不同一點;在克拉克兩年,每學年的年終,都像玩蛇的叫花子把蛇丟掉了一樣,不知怎麼辦才好?哈佛大學的一年,使我了解了人類學的一般情形,同時也發現了我要作的論文題目。我的興趣漸漸有了一點寄託。

05

那年暑假,我的同學張欣海先生離開了劍橋,我必須另外找房子,並且找伴;碰巧又有位老同學,學物理的葉企孫先生願意跟我同住。因此我就搬了家,住在神學院一位老教授太太家裏的三層樓上。這兒離校總區較遠,我們必須坐電車來往,不過我們每天早晨起來,一到學校就是一天,直到晚上睡覺的時候才回去。

房東教授太太寡居,因為她到過中國,所以願意幫助中國學生,把她的樓上房間騰出來,讓我們住。她的生活是很優裕的,有一輛汽車,兩個傭人。我在這個房子裏一直住了兩年,到回國時才離開。但是葉先生只住了一年;第二年跟我同住的是李熙謀先生。

這兩年大部分的時間,我都把它花在收集論文材料與寫論文上面。這篇論文後來由哈佛大學印刷所印成書,叫《中國民族的形成》。

但是當我寫它的時候,這個書名字卻沒在我心中出現過,因為我寫這論文的過程,實在是具有一些實驗性質,我想利用我新學的人類體質測量方法,測量在劍橋與波士頓一帶的中國同學,以及中國華僑們;可能的話,也收集點別處的資料。

在當時這種與中國部分有關的人體測量材料,是很少見的。彼包得博物館有一個很好的圖書館,館中有一種分類卡片,把散見於科學雜誌,與人類學有關的材料,都分類登記了出來;所以在找參考資料的時候,我只花了很短的時間,便把到那時候為止,所有世界上發表的測量中國人體質的材料都查了出來。

根據這批資料,再加上我自己測量所得的材料,我就寫成了一篇討論中國人體質的論文。在那時候看來,這似乎是一件創作,不過現在衡量起來,也不值得一提了。因為當時我一共也不過量了一百一十一個人;用那一百一十一個人的測量,討論號稱四萬萬中國人的體質,顯然是大題小作了。

但是當我寫完了這一章論文以後,我的指導老師,以及虎藤先生都很誇獎我,說:「你作得很好,這是一個新的貢獻。」在他們說來,這是極誠意的;因為這批材料是新的;同時他們也有點想鼓勵一個中國人去做這類事的意思。不過我的博士論文總不能單靠這篇短文交卷呀!以後我怎麼辦呢?就是我的指導老師也想不出很好的主意來。

當時在我心裏卻有一個想頭,然而因為我有點兒膽怯,我怕他們笑話我,所以我不敢明說。我想的是利用民族學的一個觀點,也就是中國歷史上所指的中國與夷狄的說法,把中國的歷史材料作一種分析。

傳統上所謂的中國與夷狄的分別,可以說完全是以文化為標準的;按着中國舊話說:夠到某一種文化水準,即學到中國「禮義」的人,就是中國人;要是一個中國人放棄了「禮義」,他也就是夷狄了!在我那時所讀過的民族學文獻中,如薩莫納(sumner)一派,也認為有類似的意識存在別的民族中,薩莫納叫這種意識作「我們這一群We-group與你們那一群You-group」的意識。

如何用這個觀念分析中國的歷史材料?這是我最初向自己問的問題。那時候的哈佛大學,對中國的學問是沒有地方問津的,不但沒有哈佛燕京社遠東系,連其他各系如政治、哲學系也很少講到中國或遠東的。但是在威頓納圖書館的地窨子裏,卻藏着一批中國書。

有一次,我忽然想到大圖書館內大概有中國各省的地方志書;而每一部志書都有關於城牆建築的記錄。我心中一動,我想「城牆」算不算有禮義的中國文化的表現呢?這自然是有現代人類學眼光的人問的問題。我向自己問了好些遍,覺得頗有道理。於是我就去查,看那兒究竟有多少志書可用?結果我失敗了,因為哈佛大學所藏的這些志書極不完備。

但不久我卻發現了一部外交部印的《圖書集成》,這部中國百科全書有一段轉載了全國各地的城牆(包括廢棄的在內)建築的記錄。我好像發現了一個金礦似的!我感到我有題目可作了。

06

於是我費了兩個月以上的功夫,逐條查去,把各省、各縣及各鄉的城牆的時代都查了出來。查完了這批資料以後,問題跟着來了。我如何把這批材料處理得使人懂得我的意思?

第一,我要說明在中國境內建築的城牆,是代表「我們」中國這一群,即英文we-group的城牆;第二,這些城牆在中國境內的發展,代表這個文化的發展。經過相當時間的考慮,我把城牆的建築時代分成若干期,再註明每一期在某一區域內,有多少新建的城,有多少廢棄的城。

這裏面包括好些細工作;如分區的界限、地理名詞的演變、所在地的確定、地方志書的錯誤,以及時代的考訂等,都可以分條作許多小文章。但是我的目的是在於說明一個總的趨勢,所以解決的方法也只有從大處着想了。這批材料就構成了我論文的第二章,英文名字叫「Evolution of the We-Group」(《我群的演變》)。

當我寫完第二章,送給狄克生教授看了以後,他很加讚譽。他認為我在分析材料上所用的方法及所得的結果,都沒有什麼可批評的地方;他差不多完全接受了我的說法。但是我的這篇論文還是不能交卷啊!這自然只是我自己的想法;把「我群」說了,對於「你群」怎樣交待呢?

中國書籍里所見的材料雖多,可是大半都不能用,因為這些材料所用的名詞向來就不統一;同時它們在地理上的分佈,及出現的時代大多數也都有問題。

所以我想了很久,只得先從幾部傳教士的著錄入手,因為至少他們在這幾方面都要清楚些。從現在少數民族在中國的分佈,向過去推尋他們的沿革,使我第一次感覺到好些歷史上的問題,是可以用現代的社會問題去互相印證。不過在我的論文裏邊,我只在討論「你群」時用了這個方法;實際的目的仍只在於設法把你群的演變,與我群的演變連貫起來。在這全部論文完成以前,我注意到中國歷史上的一個最突出的現象,就是中國民族的移動問題;我想繼續作下去。

我的這個興趣,當然是由作這篇論文而開始的。小時候我熟讀過江統的《徙戎論》,但是只把它當作一篇古文讀了過去;沒想到在哈佛大學作博士論文的時候,這篇《徙戎論》卻供給了我若干有關中國民族移動的重要資料。

由於城牆建築及人口增減的各種研究,所得到的幾點結論,最扼要的推論為:漢族在歷史時代兩次南遷,構成了中國漢以後的民族與文化演變兩件最可注意的事實:第一次是永嘉時代的大移動,第二次是靖康時代的大移動。

由此我想到中國民族之形成及移動,不但是中國歷史上最現實的兩件事,而且是一直到現在還在活躍表現中的事實。我的論文雖說是終究結束了,但是我從此得了一種比較持久的研究興趣。這興趣的養成,除了從作論文的經驗中,得到的若干豐富的光與熱以外;大半還是靠着在哈佛大學三年,與人及環境的接觸,無形中的若干啟發而培養出來的。說到這裏,我應該把我的生活方面稍為描寫一下,作為這個說法的基礎。

07

我在哈佛大學三年,身體的健康可以說有一個完整的記錄。照大學的規定,每個學生每年要向學校繳五塊錢的醫藥費,假如有任何病痛或必須住院療治的嚴重疾病,都可以到學校的醫院免費治療,並可住院兩個禮拜,連膳費都不要。

我跟別的學生一樣,每年照章繳費五元。但是住了三年卻一次也沒到過醫院,我那位最要好的印度同學差不多每年都要在醫院裏至少住上兩個禮拜;所以我常同他說笑話,說:「我每年得替你出醫藥費。」

現在回想起來,在劍橋三年,跟我同時的朋友,差不多人人都生過病,我卻沒生過一次病;我覺得很奇怪,也許是當時的生活比較簡單而有規律的緣故吧!每天除了正常三餐外,我是不吃零食的。不過我的抽煙習慣卻是在那時開始。這件事說起來,也是值得作一個廣告心理學的記錄。

民國七年,我們這群學生從中國坐船到美國,抵達三藩市的那一天,我看到一幅很大的廣告牌,上面畫着一巨幅和藹可親的白胡老頭兒像,滿臉為雪茄煙的煙霧籠罩着;手裏拿着一根燃着的大雪茄煙,旁邊有一個字「Blakestone?」字後有一個問號。Blakestone就是這煙的商標;旁邊另有一個字「Sure!」是這老頭兒嘴裏吐出來的字。

這幅廣告圖案一直印在我心中好些年,到了在美國第四年的時候發生了作用。1922年的夏天,我在寫論文;每天晚上我都要到飯館裏吃一頓;出來付賬的地方,賬桌上總放有出售的香煙和雪茄。其中有一盒煙的商標正是「Blakestone!」有一天我注意了它,心中動了一下,就跟那幅存在我心中的畫像接了線;我何妨試試這雪茄煙呢?

於是我花了一毛錢買了一支,最初一支煙我抽了三天,以後漸漸習慣了,每天可以抽上一支,而且很快就學會了抽烟斗。在當時大學生抽烟斗是很時髦的事,好像抽起煙來,我做大學生的資格就格外地充實了。思想似乎比以前來得快些,寫文章也更來得起勁些。我寫那部論文,開始的時候還不會抽煙,但是我卻在很會抽烟斗的大學生派頭下完成了它。

08

我對運動,雖然沒有什麼特長,不過當學生的時候,有一個好處,就是天天有不少的時候走路。我覺得走路是最好的運動了。

1922年的暑假,學校里的中國同學,及我熟識的外國朋友,差不多都離開了劍橋,我一個人留在那兒寫論文。每天下午我總要到附近的查爾斯河上,劃一個鐘頭的船。

這不是一種普通的船,而是一種特別為比賽用製造的又窄又長的船,需要相當的技術才能操縱它;不過劃會了,便可在短時間內很輕快地劃得很遠。當時划船的人很多,有一次竟出一件事:我正向回劃,在拐彎的地方,一個新來的學生不知道規矩,劃錯了路,跟我的船相撞,結果把他的船觸破了一塊。我們兩個,一同回到船塢,向管船人報告出事的經過。船主聽了,就指着那個新來的學生,並向我說:「錯誤在他,但是他剛來,不知道規矩,你們兩個各負責賠償一半好了。」我沒有錯,卻要我賠,心中自然感到不高興,於是就跟他吵:「既然我沒有錯,為何要我也賠償一半?」船主還是幫那個新來學生的忙,總說:「他是個新來的麼!」這場官司一直打到學校當局,我覺得他們不該欺侮一個外國學生。

結果,這場官司終究讓我打贏了。但是自此以後,我再也不去划船了。由於這件事的發生,我不免有所感觸。在劍橋一帶及哈佛大學裏,表面上他們始終保有最高學府的尊嚴,並維護着法律與法理。但是在執行一些小事情的時候,仍舊帶有一些歧視外國人的偏見,不過被歧視的人如能據理申辯,他們還是尊重法律的。我很注意這類小事情,所以我覺得跟美國人打交道,只要我的理由站得住,我必會直接跟他們爭辯到底;假如我的理由不充分,頂好就接受法律的裁判。

09

到美國來的外國人及美國人自己,一向都認為劍橋這個地方是美國文化的中心,就是現在這地方的人們自己也還有這個感覺,總以為除了學術以外,在宗教、政治與道義上,他們也是全國的領袖。美國獨立以來的歷史,證明了這一說法,哈佛大學的確是產生這些領袖的最高學府。所以除了他們的學術標準遠在其他大學水準線上以外,就是在法律與道德的觀念方面,他們也是自命不凡的。

然而他們的宗教與道德標準,說來說去還是不能超過英國帶來的那一套傳統,也許還挾帶一點兒大陸的氣息;只是這大陸的氣息並不濃厚。美國東北幾州統名為新英格蘭。

當時我還不曾到過英國,所以無法把新英格蘭與舊英國作任何比較。在哈佛大學裏所傳播的宗教、文學、藝術及科學,很顯然地都受了英國傳統的影響,這傳統里的精華也因為移植到美國來而更發展。

不過總說起來,在我當學生的時候,哈佛大學裏的英國傳統已經改變了許多,所教的課程也隨潮流變更了許多。譬如拉丁文已不是每一個大學生所必修的課程,神學也漸漸衰微,這都是很顯然的事實。在自由與民主思想的發展上也發生好多挫折,這個挫折可以說都是由種族問題所帶來的。

在哈佛大學當一個外國學生,固然很少直接接觸到這些大問題,而且種族問題在表面上也沒有什麼嚴重的實際問題發生;不過在學校里,偶爾也發生若干令人關懷的事件。

例如哈佛大學一年級學生宿舍里,黑人是不是可以住進去?這就是一個大問題。一般說來,我們中國學生在大學裏所受的待遇,要看各個人自己的行為而有差別,因為每個人的行動,往往因志趣不同而有別:每個人除了讀書以外,還有各種不同的活動,各種活動所接觸的方面又各不相同。

中國人以及許多東方人,在美國做學生,或者長期的居住,若是與美國人接觸的話,是很快地就可以發現他們不能超越一種範圍。這一點可以很容易地在戲院裏和一般娛樂場中看出來;若是到美國南部去旅行,這種範圍則更為清楚。

這類事情是每一個亞洲來的外國學生都會感覺到的,不過各人的敏感程度不一樣,有的人感覺很快很尖銳很深,有的人是可以馬馬虎虎過去的。感覺深的人,這類事情便會影響到他的人生觀,馬馬虎虎的人則可以在另外一個世界裏過日子。

學人類學的人對種族問題是有一個比較多一點及深一點的了解,並且所了解的方面不限於現實的一方面,又要涉及很遠的過去及未來。我個人對整個中國的問題所持的見解是這樣的。

從現實的一面說,世界上都承認中國這一現象,她的將來是好?是壞?人人都關心;只是我們中國人自己關心得更親切一點兒,因為我們要想知道她的將來命運,於是就設法從了解她的過去入手,所以這一點也是使我決心從事這一研究的理由。

10

我與外國同學的接觸,除了切磋功課的朋友外,完全在社交上得到的朋友是不多的。有幾次一些猶太學生想跟我談談,結果我們也很談得來;猶太學生的聰明是有名的,他們學語言、音樂,以至於人類學,比別的美國學生都來得快些。

當時出名的美國學者很多是猶太人。一般人對猶太人的印象,都認為他們喜歡占別人的小便宜;但是我的經驗並不完全證實這一點,無論是在我學生時代接觸的猶太同學,或者是後來認識的猶太朋友,我覺得他們都沒有這類的習慣,大概這一類的事情,也總是物以類聚吧!

我在哈佛大學的中國朋友中,確包括不少當代名人,但始終沒離開學術崗位的卻也沒有多少。最使我懷念不忘的,是去世最早的一位姓楊的朋友。他是湖南人,他在哈佛讀了十年,回國後在長沙服務;因為帶着病,在聖誕節的時候,為別人服務,自己卻喪了生。他是一位對現代醫學最有研究興趣的人。此外比我輩分高的人當然很多,這些不必由我在這兒開單子了。

我所接觸的美國教授,除了本系的幾位老師,及心理學系的麥獨孤教授以外,有一位教法國文學的白璧德(Babbitt)教授,在我心中留下了若干不可忘的印象。我沒有上過他的課,也不曾在社交場中和他接觸過;只是因為中國同學的介紹,在圖書館跟他見過幾次面。

他是以研究法國文學,尤其是「盧梭學說」出名的;當時幾位學文學的中國學生,如梅光迪、張欣海、樓光來,以及吳宓諸位先生,都在他的門下。他跟別的教授一樣,每天總背着一綠絨書包的書,從家裏到圖書館,由圖書館上課堂。

他很注意孔子的學說,尤其是孔子所講的「克己復禮為仁」這段話。他研究盧梭學說很徹底,所以也反對盧梭學說最厲害。他反對浪漫主義,他認為浪漫主義是為害人群的一種運動,這自然是為當時的藝術家及好些文學家所不喜歡的。

有一次我在威頓納圖書館樓梯上碰見了他,那時他已認識我,並且聽說我在學人類學,他很是奇怪,他向我說:「你們中國人為什麼要學這類東西?」

當時我不大了解他的問題意義,沒直接答覆他,只扯到別的事說了幾句話就離開了他。以後我從別的同學口中,聽到他認為人類學這門學問也是浪漫主義的發展,所以他不贊成。不過我抱歉,我始終沒能跟他暢談過一次。他雖反對盧梭學說,他所教的幾位中國學生,也都很知道他的態度;不過事實的發展,據我所知道的,一個最佩服他的中國學生,後來的生活卻是很浪漫的。但是白璧德教授,在我心中卻留下了一個深切的痕跡。