復旦教授悼文翻車事件捅破了窗戶紙,中文圈普遍水平堪憂,圈子文化盛行。

——題記

復旦中文系主任竟在同事被殺後稱其「求仁得仁」,按照現代語境的理解,這是暗指數學系王永珍死得其所,正遂了死者意願。

無論怎樣理解,這篇短短的「求仁得仁」悼文引發了輿論狂歡,以至於體育老師都來給復旦中文系主任朱剛改作文了。或許,這次朱教授翻車會讓人們看清中文系教育的真實面目。

我們的語文教育出了什麼問題?為何堂堂復旦中文系主任會語句不通、典故誤用?我們的年輕人還能寫出語句通順達意的文字嗎?(播客的音頻內容見北小河FM公號)

【本期話題成員】

方玄昌,70後,科普作家,資深科學編輯,畢業於吉林大學環境化學專業

張碧,80後,語文校外培訓從業者,畢業於北京大學國際關係專業

大河孫,80後,北小河FM主播,畢業於華中師範大學生物系

【內容概覽】

大河孫:張老師是語文教育的從業者,待會可以多聊一聊目前的語文教育是一個什麼樣的狀況,以及目前的語文教育會不會克服像朱剛教授發生的這種問題。

看到朱教授這篇文字,我直接的感覺是,他怎麼會寫這種東西,他沒有說人話,普通人聽不太懂。以及他是不是背離了語文的本意?

方玄昌:我覺得他這篇文章倒還沒到不說人話的地步。我只是覺得作為一個中文系的主任,一個教授,他的水平太差,差到了停留在初中一、二年級水平。我們小學就開始學古文,我覺得一個初中低年級學生寫出這樣的東西也正常,但初三、高一再寫出這樣的東西來,我肯定是不會給他及格的。

但他是一個大學教授,而且是教中文的教授,反差太大了。我之前也給小朋友講過寫作,寫作的大忌朱剛這篇文章全有。比方說最大的問題,他言之無物,其次是語無倫次,通篇沒有邏輯可言。再就是基本的文采不具備,最基本的語文功底不具備,這讓我很意外。

張碧:剛才方老師說的情況,跟我們在教學中遇到的情況非常像。第一,我對這篇文章的感受是,第一眼看上去寫得有點水,朱剛老師現在這個身份呈現出這樣一個作品,而且是放在復旦官網上,和大家對他的期待不太匹配。

其實我們有很多的例文,比如說豐子愷寫過一篇文章《懷李叔同先生》,這篇文章還曾是中學考題,寫得非常簡單,都是大白話,列舉了很多事例。人物的基本特點寫得非常突出,這時候大家的觀感就非常好。朱剛教授這篇文章通篇都在發感情,沒有任何具體的內容,沒有一句落到實處。

通篇發議論也不是不行,這一類文章的有2個巔峰,第一個是南朝時期,就是純粹的炫技,符合語言美也行。第二類是唐朝的墓志銘,連篇累牘幾萬字的那種,讓人感覺到舒服,有一點享受感,這個是人們認可的一點。

朱的文章違反了這樣幾個點,又恰恰是在高考和中考的時間點上,也是人們對於語文、作文這種話題比較關注的時間點上,所以自然受到了大家的非議。

方玄昌:這原本是朱剛一個人的事,但後來發現復旦還有另外幾個教授,居然跳出來,其中有一個教授是以前跟我打過交道的,媒體人出身,還跳出來為朱辯白。這種辯解實在是太無力了,只能彰顯出復旦大學其他教授水平跟朱一樣差。

由此引發了我另外一種思考,那就是在我從事新聞報道這麼多年,接觸過大量的中文出身的學生,我自己帶過好幾個,結果讓我失望。這幾個學中文的孩子,文字基本功實在太差,寫作水平基本上停留在我初中水平。

張碧:中文系的一個教學目標不是培養作家,他們是培養研究者。

方玄昌:但最起碼的文字基本功應該有。我帶過的幾個學中文的記者普遍存在這個問題,他們在大學4年裏把語文的基本功都還給中學老師了。我周圍的記者裏面有各種各樣專業出身的,他們的文字基本功也不一定那麼好,但總不至於差到那個地步。恰恰是幾個學中文的,他們文字的基本素質之差讓我詫異,很明顯達不到初、高中水平,但他們卻有碩士學位。就算中文系並不是培養作家的,而是去做古籍考證,或者比較文學等,但總不至於把自己中學裏學的文字基本功都給廢了。

張碧:其實您高估了他們中學的文字水平,那時就不太行。

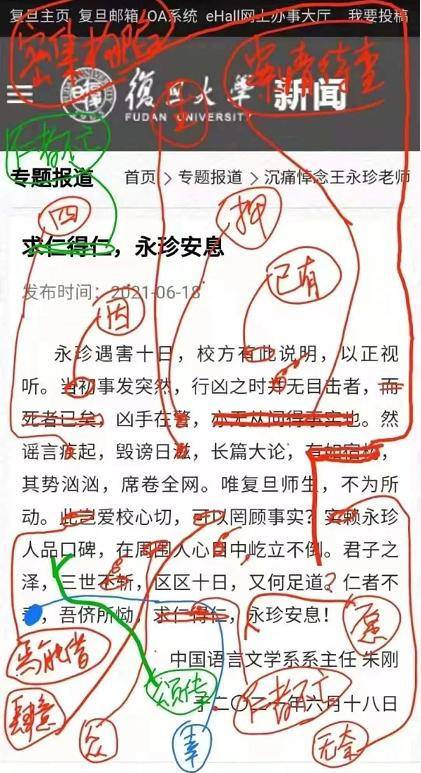

網友對悼詞進行的修改。圖片來源:網絡

方玄昌:文字水平實際上最終決定於你的邏輯能力,我周圍有人跟我說,許多時候正是邏輯能力比較差的人去學了中文。

張碧:復旦為什麼會有一些教授來維護,其實中文系有個圈子,準確說是文學專業有個圈子,就是大家互相維護。包括之前的賈淺淺事件,一旦出事,馬上會有文學圈的人出來維護。

第二是文學圈有一個習慣,就是不允許其他人評論,尤其是不允許社會人士去評論,這個是非常典型的圈子文化。你看賈淺淺事件出來之後,有一個詩人伊沙為賈淺淺作《致愚眾》,就是說你們今天正在嘲笑的那些詩人,他寫的作品將來會進入教科書里,所以在他們的自我認知中,他們可以互相評價,但你們作為社會大眾不能評價。

華中師範大學文學院教授戴建業講了一句話,就是說為什麼這些人不會去批判同行?因為多一事不如少一事,這就是圈子文化。

大河孫:目前在學術界,我只看到清華大學哲學系肖鷹教授發了好幾條公眾號文章來批評朱剛。這個圈子可以被淘汰了,非常封閉。

張碧:他們會自我隔離,感覺你們都對我不好。第二個問題就是從報志願的角度,中文系很多人是被調劑去的。我們當年上大學的時候,更優秀的學生更多是傾向於那些能掙錢的專業。第三,為什麼你會認為那些理科生學新聞更好一點?新聞語言是一個特別強調邏輯和基本順序的寫作,學校里會講,但考試不考,因為我們現在的中高考都不會把它作為一個考點,作文也不會考,你說誰會重視、誰會去訓練?所以他不會強調簡單、直接、清晰、明了地反映事情。

大河孫:朱剛這個事件的問題在於,不光是說網民去狂歡、去挑錯了,而是說他真的忘了寫作的本質,你要把信息傳達給受眾,讓受眾能夠理解你要表達的信息或者是思想,這樣病句、錯誤連篇的東西,信息不準確,傳達不到受眾那裏。從古人發明結繩記事開始,人家是要傳達信息的,你成中文系教授了,復旦的中文系還是在全國排前幾名的,竟然忘了文字是幹嘛用的。現在都講「不忘初心,方得始終」,你忘了初心,還哪有什麼追求。

張碧:語言來傳遞信息,這是我們最早對語文、對文字的基本認識,就是實用。

文學圈裏有一部分人,他們信奉的是「我怎麼想,我就怎麼去呈現我的語言,不是為了服務於讀者」。比如說去年浙江省高考作文《生活在樹上》引發的討論,其實它代表的是一個文學流派。他們這些人對文學的認知不是在於傳遞信息,而在於表達我怎麼想,以及我認為我怎麼想。

當時那篇文章出來以後,有一些圈裏的人會批駁那些批評這篇文章的人,說你們看不懂文章的時候,為什麼不檢討一下你自己?你應該檢討一下自己沒文化。把這個問題上升到批評讀者的角度,這在文字傳遞信息的認知中是不可接受的。

還有一些人說連中小學作文都要迎合讀者,就像我剛才講的詩人伊沙的這種定位,你們是愚眾,你們不配跟我們討論文學,你們應該仰視我。

方玄昌:這麼看的話,文學圈跟安定醫院裏面那個圈子高度重合了。

我說朱剛的這篇文章是對不住自己的臉面的,朱剛的水平差到了他根本不知道自己有多差的地步。作為一篇悼文,他應該對死者有一個準確的評價,或者是描述死者生前所做過的重要的事情,或者是把死者一生閃光的點體現出來。我們就拿歷史上關天培和葛雲飛死掉的時候,林則徐寫了一副對聯來追悼他們,短短几十個字就把這兩個人的閃光點寫得非常好,「六載固金湯,問何人忽壞長城,孤忠空教躬盡瘁;雙忠同坎????,聞異類亦欽偉節,歸魂相見面如生」。即把這兩個人最閃光的一面凸顯給大家,因為有傳說關天培、葛雲飛死掉的時候,把刀戳在地上人沒有倒,侵略者看到他這個樣子也是很欽佩的。

大河孫:所以我也不太同意那些辯駁。其中一個辯白是,朱剛只是發了條朋友圈,並不是正式發表的文字,只是被復旦掛到官網。但是你寫朋友圈難道就這麼隨意嗎?如果朋友圈這麼隨意的話,你絕對也不是個嚴謹的人。

方玄昌:在朋友圈也要尊重自己的文字,對文字要有起碼的尊重。

蘇軾的《前赤壁賦》寫出來的時候,他是隔了大概1年左右,才拿出來,當時他是半寫文章、半練書法寫下來的,《後赤壁賦》也是寫完之後隔了一段時間才示人的。當時寫完之後,他實際上就是寫給自己看的。

大河孫:朱剛教授就是研究蘇軾的。

方玄昌:一個人的文字實際上是其思想的反映,一篇文章好壞跟作者的成熟度有關係,隨着對人生認識的加深,文字會變得越來越嚴謹。

張碧:對語言的嚴謹和追求就是一種人生追求。以我為例,我有語言潔癖,就是沒有辦法容忍一些語言上的常見瑕疵,一句內有同一個詞重複就不能容忍。第二是標點的亂用不能接受。還有像每段開頭,每段同一個位置不會出現同樣的用詞和標點。這是一種語言潔癖。

那麼這種語言潔癖從哪來?是一種自我追求,一種自我要求,因為我們那一代人,我們老師對我們有長期嚴格的訓練,比如「的地得」使用,從70年代到90年代,我們整個語文教學在小學階段特別強調這些詞彙功底。

再看00年之後,會發現整個教育方式的轉變,第一是對過去教學方式的拋棄;第二是教學要求的降低,特別表現在語言學方面,把語言、詞彙、語法、標點、詞義等問題放在了次要位置。在北京這些大城市,考試也不怎麼考,要求也不怎麼強調,書寫的時候那就亂七八糟。現在的教學方向從原先的語言學方向轉向了文學方向,北京等大城市的語文教學,更傾向於建立在文學層面了,而很大程度上摒棄了原先的語言學基礎。你會看到中考考語言基礎的部分加在一塊,也沒幾分,北京市高考中的相關部分不過5分,全國高考也只有十幾分。

大河孫:語言第一是要表達信息、傳遞信息,第二是需要讓你的文字優美起來,尤其是需要情感共鳴的時候,你需要把文學感染力發揮到極致。我們中國文學史上好的作品不計其數,但是現在我們審美的水平能達到什麼程度,可能也值得討論一下。

張碧:講一下我的感受,就是近兩年我們市面上的文字作品以及相應的文藝作品質量在下降。整個中國的出版物高峰出現在1980年代到1990年代,基本上可以以2000年劃界。

1980年代到1990年代出版的一些連環畫,是我們最精華的一批工匠人士做出來的。那個時候有一個廣播節目叫「閱讀和欣賞」,當時30本,我爸爸買回來給我,是那個時代的一個濃縮,我們很多人早期對於文字、對文學的認識是通過這套節目來的。

方玄昌:我小時候所在的位置太閉塞了。我接觸最早的是上海出了2本雜誌,一個叫《黃金時代》,還有一本叫《青年一代》,1980年代的時候,上面許多文章都是傷痕文學。他們是言之有物的,因為都有慘痛的生活體驗。

張碧:比較有代表性的讀物,就是今天小孩一定會看的《上下五千年》和《世界五千年》。第一版《世界五千年》出的是5套書,是由作家段萬翰寫的,就是世界歷史的小故事,非常優秀的故事,可以作為今天作文的標準範本。現在要麼是摘抄這本書的,要麼就是自個兒寫一篇很乾巴巴的。

舉一個例子,段萬翰先生寫查理大帝怎麼去普及文化。一開始他的入場是有2個傳教士在市場上賣知識,普通老百姓又不識字,他們聽說有人賣知識,覺得很可笑。這個事情引起了查理大帝的注意,把這幾個傳教士引過去了,讓他們來開學校教育學生,由這個事情來介紹查理大帝是怎麼重視文化教育的。由故事引入,而且是一個非常奇特的故事,與現實生活有着巨大反差的故事,把閃光點呈現出來。現在很多新版也借用了這個故事,要麼一筆帶過,要麼就是抄他的。所以我說在1980年代,文學是一批有專業素質的人來創造的。

第三個體現在影視作品的台詞上。比較有代表性的是1990年代的《三國演義》,台詞劇本是由4位作家同時寫的,文白夾雜,但文得又不讓你討厭,白得又不讓你覺得粗俗,又能夠傳遞原先作品的精義,這個水平就非常高。這一代的電視作品就相當於大眾媒體,它作為一個文字審美的傳播工具,水準很高,也帶動了那一代人。你看現在的大眾審美,我們這一代的作家和編劇是什麼水平?「父皇自幼喜歡三弟」這種錯誤出現了。

大河孫:現在出版業是要講究工業化生產的,是個流水線產品,而不是以前那種作品創作,可能找幾個學生不管是拼湊還是翻譯就出來了。

比如說翻譯,以前那些人真是有追求的,每一個字是要推敲出來的。我們知道傅雷一天翻譯一、兩千個字,那時候沒有電腦,只能用手寫,效率肯定相對低一些。現在有谷歌翻譯,也有電子詞典,一天可能到五、六千字甚至上萬字的效率。但實際上他們的翻譯結果是完全不一樣的。傅雷翻譯《約翰·克里斯多夫》的時候,第一句「江聲浩蕩,自屋後升起」,許淵沖譯作「江流滾滾,震動了房屋的後牆」,韓滬麟版本為「屋後江河咆哮,向上涌動」,天津版本的譯者乾脆不譯這一句。

方玄昌:我看過幾個版本的《包法利夫人》,不同版本翻譯出來差別挺大的,但每個版本都很好,都可以代表那一輩人的追求。

張碧:我翻譯過兩本書,我太太現在經常翻譯,英文翻譯這活太累,不掙錢,1000字現在的市價才幾十塊錢,最高的也就100來塊錢。翻譯要真細緻的話,你還要去查資料,今天的流水線做的東西實在是不能比。

方玄昌:今天認真翻譯的人常常是業餘的,他們如果喜歡一本書,拿到這本書的翻譯權會很高興,就很認真,花很長時間來逐字逐句翻譯。反而業餘的譯者會把它當成作品。

現在網絡文學有些人1年可以掙幾千萬,資本進入了寫作行業之後,把文字水平整個都往下拉了,它跟另外一個方向是形成對照的,那就是資本進入技術,它會促使技術一日千里,發展得更快、更好。我覺得這種現象值得分析一下,我們有沒有可能創造出一種機制來,能夠讓資本進入文字領域之後,讓文字變得更美、更講究。

張碧:早年我曾經在出版行業工作很短的時間,當時這個公司曾經想給一些作家股份,我還記得當時宣傳語是「坐在金堆上寫作」,不過實踐這麼多年也沒實現,這是挺難實現的一件事。還有一個原因就是技術層面的,就像你剛才說的優秀的作品,優秀的文字語言,它需要有信息,需要有知識,需要有生活體驗,需要前期的語言訓練才能出來,培訓周期太長了。

方玄昌:資本進入技術行業,會促使技術與商業的結合,讓整個社會快速往前走,技術會變得更成熟。培養一個大工程師,培養一個大科學家,所需要的訓練時周期會更長,而文字的訓練可能相對還可以短一點。我這邊培養一個記者,對TA的文字下點功夫,不至於給TA一直在改病句,一般是半年到3年就夠了。培養一個科學家、工程師可能需要20年、30年。

大河孫:我舉個目前的例子,我們家小孩現在上三年級,以前剛開始寫作文好像還比較有靈氣,去年還寫了作文《我是個正常的孩子》,我在朋友圈發了一下,然後很多人還覺得挺好,寫得很接地氣,是有真實想法的,比如說他就不喜歡上學,不喜歡吃學校里的午餐。後來寫的作文就有應付的感覺,加上孩子大了有私隱觀念,我也就不發朋友圈了。總之他的作文沒有以前有料,沒有那種實質表達的東西了。

我看到張泉靈都在代言作文課了,有套路,開頭怎麼寫,哪些詞不能用,哪些詞能用。我跟同事也聊過,他說上個作文培訓班可能還是有用的,但是我覺得閱讀量很關鍵,當你閱讀量少了,你怎麼可能寫出好作品來呢?使用套路可能應付考試有一點點用,但是肯定不是長遠的途徑。

我三年級就讀金庸小說了,《神鵰俠侶》是我讀的第一部小說,當時很多字不認識,但是我對金庸的寫作習慣印象很深,比如說某某「心中一凜」,我就特別關心怎麼這樣用,這都是潛移默化的東西。

張碧:我們現在都特別強調閱讀,但是我可以跟你這麼講,你講的閱讀和我們今天小孩講的閱讀不是一回事,為什麼你讀了書記住了,今天絕大部分學生讀的書記不住。他們讀的東西沒有任何留存,它是空的,每次都是前進後出。我自己小的時候,因為條件有限,我們家的書也沒那麼多,我會把所有讀的書記得非常精確。

方玄昌:我在暑期給小孩子講作文課,也會跟他們講一些基本道理,他們就很吃驚,你怎麼能記住這些東西?我舉了一個例子,我說金庸15部小說裏面只用了一個歇後語,在《鹿鼎記》臨近尾聲的時候,韋小寶被降級了,他貢獻出了從台灣那邊貪污回來的銀子來賑災,康熙跟他說了一句話,我們就外甥打燈籠——照舊。我說你們可以查一查看,還能不能找出第二個來,我相信你們是找不出來的。

當時我跟小朋友講,你們老師上課給你們講作文課,會要求多用成語,多用典故,我這是一種更高的要求,成語要少用,典故要慎用,歇後語不能用,這是我對小孩子的要求。典故應該儘可能慎用,用得好是會給你增色的,但常常會用不好,那就會變成不當類比,容易陷入個邏輯的困境。

張碧:我現在特別頭疼的是我們家小孩的玩具太多了,沒有任何一個玩具是專注的。我們家的繪本也太多了,所幸的是她會把一些繪本讀得特別熟,甚至能讓我給她讀幾十遍。

現在怎麼辦?對於很多家長來說應該減少供給,包括你的學習供給,包括你的娛樂供給,包括你生活上的供給,減少了它才能專。很簡單,現在家裏所有的書全撤了,就讓TA看一本書。

大河孫:剛才方老師講到濫用成語、濫用典故這樣的事情,我覺得正好用到朱剛這個事情,他就是濫用典故,「求仁得仁」不就是這樣濫用來的?這次盲目炫技引發了一場網絡狂歡,而對於他來說,對於復旦來說,這只能是羞辱性的。

另一個層面看,他把中文系的圈子給砸壞了,捅破了一層窗戶紙或者說是皇帝的新衣。

方玄昌:我早先跟周圍朋友說,我帶過的中文系出來的學生,調教他們的語言基本功異乎尋常地困難,很多人是不相信的,這一回我估計他們會相信了。