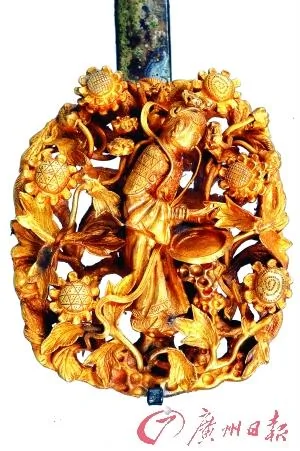

圖為:金掬水月在手詩意圖銀腳簪(局部)

吳聿立

宋元金銀首飾的基本構成為冠梳、釵簪、耳環,又釧鐲、戒指、帔墜,題材廣泛,要求「團造鏤巧精細」,紋樣豐富多彩、清新俊麗且富有生活。就樣式來說,宋代金銀首飾一面先有遼、後有金的影響,一面更有着自己的創造,以是逐漸完成了唐式向宋式的轉變。

宋元首飾使用面非常廣,且成批打制集中在嫁女時節——如果是一家一戶的集中購求,常常會僱請銀匠到家裏來專務打造。

就我國當下時髦首飾的設計而言,揚之水認為教學過程中不重視古代首飾,學生無法從傳統中汲取營養,以至出現了「西風壓倒東風」的尷尬局面。

當喜歡穿金戴銀的觀眾被《滿城盡帶黃金甲》忽悠得瞠目結舌時,北京大學考古文博學院教授、漢唐考古學家齊東方則從歷史事實出發,擲地有聲地告誡人們:電視劇、電影等作為知識來源其實並不可靠,因為中國傳統文化常被它們誤讀。「穿金戴銀有講究,袒胸露肌太誇張」。

是的,金銀不僅天生麗質難自棄,而且一旦變成首飾,自然就成了民族文化內涵和精神面貌的重要體現,不能隨便拿它開涮。為了防止觀眾再度被影視劇忽悠,本報記者近日採訪了中國社會科學院文學研究所研究員、宋元明金銀器研究專家揚之水,她客觀地還原了宋元金銀器的製作、使用、紋樣等真實面目。

記者:齊東方先生曾說宋元金銀首飾有着廣泛的群眾基礎,意思是其使用面非常廣,您認為這點具體體現在哪些方面?

揚之水:宋元時期,民間金銀製作業已十分發達,且產品流布四方,貿易渠道很是通暢。

首飾,宋元又俗稱「頭面」,通常指女子的全副簪戴。稍稍擴展,也可以把佩飾包括在內。宋元女子金銀首飾的基本構成為冠梳、釵簪、耳環,又釧鐲、戒指、帔墜。釧鐲、戒指、帔墜,在南宋的時候為聘禮中的「三金」,如果沒有金,也可以銀代之。作為金銀首飾,一樁大宗的需要,便是嫁娶。至少可以說,金銀首飾的成批打制是集中在嫁女時節。如果是一家一戶的集中購求,常常會僱請銀匠到家裏來專務打造。也因此出自同一銀匠的一時打造,而多半簪釵成雙、頭面成副——頭面一副之數少則十幾,多則二十以上(元《瘸李岳翫江亭》雜劇有一段牛員外的插科打諢,道:「大姐,金銀玉頭面三副,每一副二十八件,每一件兒重五十四兩,怕大姐愛逛時都戴在頭上,壓破頭可不干我事。」每一件兒重五十四兩,當然是謔語,但每一副二十八件,應不是虛),並且一眼看去便可認得分明。元鄭廷玉《宋上皇御斷金鳳釵》雜劇因此可以為斷案故事設計一個系在一組金鳳釵上的關鍵線索。

記者:這麼繁多的宋元「頭面」是如何分類的?

揚之水:首飾以材質論,可別作兩大類,即金銀與珠翠,後項的製作者稱「珠翠匠」,其手藝是結珠鋪翠,也稱作「裝花」。前項的製作者稱「銀匠」或「金銀匠」,其功夫則在於團造鏤巧精細。金銀首飾里,釵和簪自然是最為主要的部分,各地發現的宋元金銀器遺存中,這兩類也正是大宗。

宋元時代人們對金銀首飾製作的要求是「團造鏤巧精細」,而所謂「精巧」、「巧判」,便是彼一時代的行業標準。除此之外的另一個重要標準則為樣式,宋元時代常用的詞有樣制、樣範、時樣,當然這些用語並不專指金銀器。《百寶總珍集》卷一「古玉」條:「如青玉堅古者,但看樣制、並花樣制、並花樣碾造仁相者好。」「碾造仁相」是宋元時候經常用到的對玉器製作的評價。其時金銀器的製作不外也是樣制、花樣制及花樣之打造三項,而樣制與花樣制也可統稱為「時樣」。《新編居家必用事類全集·戊集》「銀」條說到「今時宅眷,多喜時樣生活,勤去更改」。金銀首飾以其材料的特殊性,自然更方便於舊式改新。

紋樣清新俊麗且有生活

記者:首飾的樣式為行業標準是毋庸置疑的,請結合您的研究具體談談宋元金銀首飾的紋樣。

揚之水:目前發現和已經發表的宋元金銀首飾,多是出自民間工匠之手,其紋樣主題差不多都有喜慶吉祥之意。如果說首飾的集詩情畫意於一身,乃在於此中包孕着唯美的追求,那麼一個更為實際的動因,便在於它要以明朗而豐富的藝術語彙傳達出生命之春里的祈願和祝福。

作為金銀首飾的紋樣構成,除傳統的龍鳳和螭虎之外,所取用的多是清新俊麗並且很生活化的物象,如瓜瓞、石榴、荔枝、桃實、牡丹、蓮花、桃花、菊花、蜜蜂、蝴蝶、孔雀、鴛鴦等,而以此來表現一種豐盈諧美的情致。其實這些素材的運用並不始於宋元,而在唐代和遼代的藝術品中即已常見,比如唐鏡中的蝴蝶、蜜蜂,再如遼鏡中的花卉和瓜瓞。宋元時代則以新的造型把它重新組織為各種圖式,且以靈活自然的運用而成為流暢的藝術語彙,因使它小作變化即成一種新樣。當然工藝的不同,也使得取材相同而風格樣式完全不同。比如以花鳥為裝飾的簪釵,唐代多用鏃鏤,即在一枚銀片上鏤空做出平面式圖案,宋元時代卻是以打造為主,輔以鏃鏤,而做出有浮雕效果的立體式圖案。

金銀首飾的紋樣有不少是來源於佛教藝術,但設計者多是從簡單而具象化處入手,並且很自然地與本土知識結合起來,將兩者融匯為一,以此創作各種新的意象,比如滿池嬌、摩羯戲珠、獅子戲毬等。

記者:剛才您提到,目前發現的宋元金銀首飾多出自民間工匠之手。這些能工巧匠又是怎樣把題材和時代風格水乳交融地結合在一起的?

揚之水:宋元金銀首飾的取材,於繪畫、織繡、漆器、玉雕的借鑑似乎最多,當然也頗有相互借鑑的成分。元周德清《贈小玉帶》「卻是紅如鶴頂,赤若雞冠,白似羊脂。是望月犀牛獨自,是穿花鸞鳳雄雌,是兔兒靈芝,是螭虎是翎毛是鷺鷥,是海青拏天鵝不是」。曲兒里歷數玉帶的各種紋樣,也多為金銀首飾所用,如穿花鸞鳳、兔兒靈芝,如螭虎、翎毛、鷺鷥。又金銀首飾中常見的鴛鴦、水禽、粉蝶、蜜蜂,由詩人對這一類紋飾的題詠,也可見出它是宋元織繡中的「時樣」。如元張昱《織錦詞》「蝶使蜂媒無定棲,萬蕊千花動衣袖」;元無名氏「一對粉蝶兒花叢上偏相趁。一對鴛鴦兒水面上相交頸」,又元曾瑞詠麈腰亦即抹胸「縫成倒鳳顛鸞翼。穿花鸂鶒偏斜落。出水鴛鴦顛倒飛。渾繡得繁華異」,都是在流行紋樣中寄寓着絲絲縷縷的兒女情長。在傳世與出土的宋元遺存中,多有與此相合的實物可見,而正與題材和風格均相一致的各式金銀首飾共同構成時代風流繁華中最貼近人心的一幅幅畫面。

打作工藝被發揮到極致

記者:唐代首飾的工藝技術已經算是成熟,那麼在前人的基礎上,宋元首飾的工藝又有哪些創新呢?

揚之水:鑲嵌之風未興之時,金銀首飾只是單色的,但它本身卻有着精光閃耀之優長,充分利用金銀的延展性,以輕薄之材打作浮雕式的立體畫面,增加明暗對比,自然有極好的效果。錘鍱亦即打作的工藝,自唐以來中土工匠即已熟練施用於金銀器,至宋元而把它發揮到極致。可以說,本來意義的所謂「浮雕」,宋元金銀首飾的製作幾乎是不用的,它只是以打作的運用之妙,——或正面加工之「采」,或背面加工之「台」,而使得紋飾顯出浮雕的效果。傳統的聯珠紋也常常是打作而成,小到粟粒一般的纖細的邊框裝飾,大到雙層空心式聯珠鐲(宋元俗寫作「連珠」),用打作的辦法都可以極盡其妙。

這裏可見一個總的趨勢,即唐宋之際是女子頭面發生一次大變化的時期。就樣式而言,宋代金銀首飾一面先有遼、後有金的影響,一面更有着自己的創造,以是逐漸完成了唐式向宋式的轉變。元代於兩宋頗有繼承,如竹節釵、如意簪,連二連三式花頭簪釵、橋樑式簪釵等。當然也很有新創,如螭虎釵、荔枝簪、瓜頭簪、滿池嬌荷葉簪、牌環等。在製作工藝上,最突出的一點,是由唐代的以「鏤鍱」為主,演變為以「鎚鍱」為主,即以「打」的功夫之精細而把平面圖案做成很有浮雕效果的立體圖案,再輔以「鏤花」亦即鏨刻,使浮雕式的圖案既有靈動的生意,又有着仿佛工筆寫生的微至。

若作一個大致的比較,那麼可以說:唐代金銀簪釵的紋樣風格是精細纖巧的,宋元則豐滿富麗,而後者其實體量更小,用材其實更為輕薄。但就首飾的名稱來說,仍與唐代相似,即通名多,專名少。而專名的大量湧現以及名稱的多樣,要到明代。至於明代金銀首飾的興盛與輝煌,便是另一個有意思的話題了。

現代首飾設計盲目崇洋

記者:在這個西風東漸的開放時代,當代首飾不僅材質,而且樣式也豐富多樣,不勝枚舉。您覺着宋元首飾對這些時髦的首飾有沒有潛移默化的影響?

揚之水:關於當代首飾設計,就我所見而言,是「西風壓倒東風」——這些首飾的設計很少有我們自己傳統的東西。而這是從教學開始的,因為課程中的中國古代首飾只是一帶而過,如此一來,學生又如何從傳統中汲取營養呢?

前不久在報紙上看到一則消息,即《插畫與珠寶也能撞出火花》,講的是插畫伉儷「畫兒晴天」的繪本與珠寶首飾結緣而大獲成功,我馬上想到宋元首飾中也有這樣的設計因素啊,比如出自株洲丫江橋元代金銀器窖藏的一支金掬水月在手詩意圖銀腳簪(見圖),它的圖案構思便是詩歌與繪畫的完美結合,我在《掬水月在手:從詩歌到圖畫》一文中對此有一番考證。而如果我們對中國古代首飾有深透的了解,這種啟發設計思想的因素實在還多得很,它完全可以與時尚結合起來,使新風中見出深厚的文化底蘊。

揚之水,中國社會科學院文學研究所研究員,近年致力於古詩文名物及宋元明金銀器研究,著有《詩經名物新證》、《古詩文名物新證》、《終朝采藍——古名物尋微》等。