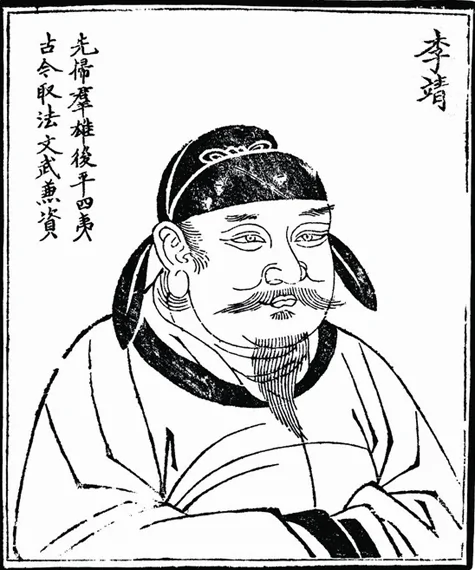

【新三才網訊】李靖(571—649),字藥師,京兆府三原(今屬陝西)人,唐朝偉大的軍事家、軍事理論家、統帥。

六年,以副元帥佐孝恭鎮壓輔公祏領導的江淮起義軍。七年,平定鋪公祏起義後,唐設行台於蔣州(今江蘇南京),以李靖為行台兵部尚書,後行台廢,改檢校揚州大都督府長史。八年,東突厥入侵太原,京師戒嚴,李靖為行軍總管,率江淮兵北上備御,諸將失利,他一軍獨全。突厥退後,唐以靖檢校安州(今湖北安陸)大都督。

太宗即位,李靖歷任刑部、兵部尚書,檢校中書令。貞觀三年 (629),為代州道行軍總管,與李勣分道出擊東突厥,次年正月,李靖率驍騎三千夜襲頡利可汗於定襄(今內蒙古和林格爾北),頡利遁走。李靖隨即與李勣會師白道(今內蒙古呼和浩特西北),乘勝追擊,突厥部眾潰散,頡利西奔被擒。東突厥亡,其部眾和所屬鐵勒諸部都歸附唐朝,北方安定。李靖以功進封代國公,任尚書右僕射。

李靖雖在戰場上勇猛善戰,叱咤風雲,但卻性情沉厚。事後御史大夫蕭瑀妄加劾奏李靖治軍無方,在襲破頡利可汗牙帳時,一些珍寶文物,都被兵士搶掠一空,請求司法部門予以審查。太宗雖一時不明緣由,特赦不得審查。在李靖入見時,唐太宗仍嚴加責備,李靖卻不加辯白,只是頓首謝罪。太宗以其功勞大,加授左光祿大夫,賜絹一千匹,加實封戶,通前為五百戶。後來,唐太宗知道李靖受了誣告,又賜絹二千匹,並由兵部尚書晉升為右僕射,成為宰輔。在宰相議政時,又「恂恂似不能言」。

李靖在青少年時曾銳意進取,然而一旦富貴在身,又深懼盈滿,能知足而退。到了貞觀八年(634)十月,擔任宰相職務剛滿四年的李靖即以足疾辭任,而且言辭懇切。唐太宗明白他的心意,並十分欣賞他的這一舉動,派遣中書侍郎岑文本轉告他說:「朕觀自古已來,身居富貴,能知止足者甚少。不問賢智,莫相自知,才雖不堪,強欲居職,縱有疾病,猶自勉強。公能識達大體,深足可嘉,朕今非直成公雅志,欲以公為一代楷模。」特頒下詔書,加授特進,賜物千段,尚乘馬兩匹。如足疾稍好一些,每二三天可到中書、門下平章政事。不久,又特賜李靖一條靈壽杖,以幫助他療養足疾。

八年,吐谷渾入侵。那時李靖因患足疾,離職休養。太宗說:「得李靖為帥,豈非善也。」他一聞此言,便自己請行。太宗大喜,命李靖為西海道大總管西征。次年,他深入敵境,平定吐谷渾。

在進擊吐谷渾時,利州刺史高甑生任鹽澤道總管,未按期到達,貽誤了軍機,受到李靖的責備,他心懷不滿。戰事結束後,即串通廣州都督府長史唐奉義誣告李靖謀反。唐太宗令調查此事,弄清事實真象,判定高甑生以誣罔罪減死,流放邊疆。從此,李靖「乃闔門自守,杜絕賓客,雖親戚不得妄進」。

不久,李靖以功進封衛國公。貞觀十七年(643),又與長孫無忌等二十四人圖像於凌煙閣,尊奉為功臣,並進位開府儀同三司。

李靖明察事件,善於見微而知著。唐太宗要他教給侯君集兵法,後來侯君集上奏太宗,說李靖將反,因為每到精微之處,李靖則不教授。太宗聽後責備李靖,李靖卻回答說:「此君集反耳。今中夏乂安,臣之所教,足以安制四夷矣。今君集求盡臣之術者,是將有異志焉。」此時,君集尚未有任何反跡,太宗似不相信。一次,朝後回尚書省,君集騎馬越過省門數步尚未發覺。李靖見到這種情況,便對人說:「君集意不在人,必將反矣。」至貞觀十七年四月,侯君集果然與太子承乾謀反,事情敗露後被殺,證明了李靖的預見準確無誤。

貞觀二十三年(649),李靖病情惡化,唐太宗親臨病榻慰問。他見李靖病危,涕淚俱下,十分難過地對李靖說:「公乃朕生平故人,於國有勞。今疾若此,為公憂之。」這年四月二十三日,李靖溘然逝去。享年七十九歲。唐太宗冊贈司徒、并州都督,給班劍、羽葆、鼓吹,陪葬昭陵。諡曰景武。墳墓如同衛青、霍去病故事,築墳形如同突厥內燕然山、吐谷渾內積石二山形狀,「以旌殊績 」。

李靖用兵善於料敵,臨機果斷,與李勣同為唐代名將,後人論將才,必稱「英(即英國公李勣)、衛」。著有《六軍鏡》三卷,已佚,《通典》所錄《李衛公兵法》疑即其書。

上元元年(760),唐肅宗把李靖列為歷史上十大名將之一,並配享於武成王(姜太公)廟。他才兼文武,出將入相,為唐朝的統一與鞏固立下了赫赫戰功。唐太宗曾給予高度評價:「……尚書僕射代國公靖,器識恢宏,風度沖邈,早申期遇,夙投忠款,宣力運始,效績邊隅,南定荊揚,北清沙塞,皇威遠暢,功業有成。」同時,他治軍、作戰又積累了一套成功的經驗,進一步豐富和發展了我國的軍事思想和理論。