(希望之聲《中原大地世紀回眸》節目)聯結收聽

明居正:各位朋友,歡迎大家來到《中原大地世紀回眸》節目的現場,我是主持人,台灣大學政治系教授明居正。最近在台灣社會上面,最熱門的話題之一,就是我們開放了大陸團的旅客來台灣進行觀光旅遊。

這件事情很多年都一直在談,但最近才算是開放,我們在街上偶爾也會碰到大陸來的這些團,像這次剛剛開始來這些大概是旅遊業者,他們來認識台灣,然後來看旅遊的觀光動線要怎麼走,所以台灣就取了一個很形象的名字叫「踩線團」,我就碰到過這些「踩線團」。

這些「踩線團」在台灣的一些觀光景點走來走去,研究怎麼規劃,怎麼帶人看等等,為將來的生意做鋪路,但是我們從台灣的新聞媒體裏面注意到一件事情,這些大陸來的觀光團或是這些行前預備的「踩線團」,他們對台灣的各種各樣東西都很有興趣。

台灣有名的景點,不管是故宮還是附近的這些湖光山色都很有興趣,但是他們就是對一類的事情比較敏感,這些比較具有官方色彩的地方,他們比較敏感,想辦法避一下,而我還注意到一個消息是除了這些具有官方色彩的景點之外,他們居然對「兩蔣」的這些景點,他們覺得有點敏感,避開了。

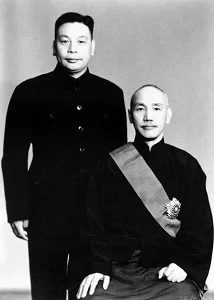

所謂「兩蔣」,一位是老蔣總統;一位就是蔣經國先生。當然從大陸邏輯來看,避開這個是可以理解的,可是從台灣人角度來看,實在沒什麼道理,因為說來說去,蔣經國先生或經國總統,畢竟是當年打開兩岸交流大門的第一人,如果你連這點都避開的話,你實在有點說不過去。

所以今天就利用這時間我們來談談蔣經國。蔣經國大家都知道他是蔣中正先生的大兒子,他是1910年生在浙江奉化。他是長子,所以他是原配毛夫人所生的。到了十五、六歲的時候,也跟當時這些時髦青年一樣,對於社會主義,對於共產主義十分醉心,所以就在一些國民黨大老的影響之下,他就跑到俄國去留學去了,跑到蘇聯去留學去了。

進了蘇聯,跟當時大部分這些中國人去的背景一樣的,都參加了當時莫斯科的孫逸仙大學,或叫中山大學,他跟鄧小平可以說是前後期同學。等到中山大學畢業之後,他就投身工作,進入了俄國工廠,聽說還發配到比較困苦的西伯利亞地區,吃也吃不太好,生活各方面都很困苦。

在工廠工作的時候,他認得了一位俄國女孩子,叫做芬娜,兩個人情投意合,後來就結婚了。芬娜後來也被他帶回中國來,取了一個名字,就是後來我們的蔣方良女士。回到中國之後,當時他的父親蔣委員長,已經是如日中天,已經是全中國的領袖了,雖然黨內還有些各種各樣的挑戰,可是他的地位畢竟是最高的。

所以做為他的長子來說,經國先生在政治上是有興趣的,而且有很多人也對投資經國先生有興趣,所以經國先生很快就進入到政界,可是當時畢竟比較年輕,對中國的社會比較不熟悉,所以他在兩個地方曾經工作過,一個是在江西,一個就是後來的上海打老虎。

在江西的時候,他做地方上的一個小的地方官,做起來是有聲有色,一方面是年輕,二方面是有點幹勁,三方面是有一點理想,所以做得還不錯。但是到了40年代中後期到上海去打老虎的時候,當時就跟一些皇親國戚就衝突起來了,這些皇親國戚在當時的經濟活動中有他們利益所在,而蔣經國當時到上海去是要去查這些物價,查囤積等等,跟這些皇親國戚發生衝突,所以有志難伸。

但是大陸很快就變色,經國先生就隨着他的父親來到台灣,來到台灣之後,他就從政工開始做起,也就是掌握軍隊中的政工工作,政治工作,有點像是中共的指戰員旁邊的政委這個位置,像是政治指導員,所以經國先生當時首先做這個工作。

幾年之後,他又到了中國青年反共救國團,簡稱救國團,簡單地說就是做青年工作的一種社會組織,但是因為國民黨在背後,所以這救國團後來的很多人馬也陸續進到政界,也都佔據了很高的位置。

除了這個之外,經國先生還在退除役官兵輔導委員會工作過,也擔任過國防部的工作,最後擔任了行政院的副院長,擔任了行政院的院長,幾年之後,就當了總統。

一般在台灣民間對他的看法是這樣,大家覺得他跟他父親不一樣,他父親是一個大時代的大人物,喜歡他的人覺得他是偉人,討厭他的人覺得他是暴君,覺得他是魔鬼,可是畢竟大家覺得說,他有一種領袖性格。

經國先生不是那麼一個大時代的,一個看起來中等以上的人材,可是一般台灣民間對他印象卻好得多,所以整體而言,在台灣社會裏面對經國先生的評價是高於他父親的,這一點對一般大陸來的朋友可能比較難以理解。

大陸朋友可能會覺得說,他們比較崇拜一個英雄或崇拜一個強人,那麼老蔣先生雖然戰敗了,但是不失為是一個叱咤風雲的人物,所以大家比較會喜歡他,可是經國先生在台灣社會一般來說正面評價是比較高的。

台灣民間對經國先生的評價一般來說是這樣的,第一是親民,第二是廉潔,第三是樸素,第四是非常勤勉,勤政,第五是經常下鄉去探求民瘼,再來就是在經濟發展和政治民主化上面,他有他突出的貢獻,所以這是一般民間對經國先生的看法。

當然我必須說台灣社會是一個很多元的社會,不是人人都這樣看經國先生,只是說這麼樣看經國先生的人比例比較高,可是在台灣社會裏面。我不時也會碰到一些人對於「兩蔣」,不管對老蔣或對經國先生都沒有好感的,甚至有一些一提到這兩位就咬牙切齒罵的也大有人在。

可是回頭說起來大家一般對經國先生印象還是比較好,大家對他印象好第一件事情就是他比較親民。中國過去社會當中做官的和一般老百姓是不一樣的,做官通常是高高在上的。

那麼國民黨政府在大陸上打了敗仗,後來退到台灣來之後,在最初的那段時間給人的印象也是這樣子,高高在上,是在上頭統治我們的,而且台灣社會當時已經發生過 「228事變」,本省跟外省之間是有了省籍隔閡,所以國民黨雖然起用了一些本省人,可是比例並不高,所以大部分人的印象就是說國民黨就是外省人的政黨,外省人來到台灣統治我們本省人,所以外省人高高在上。

等到經國先生在接事之後,他經常跑鄉下,走到群眾當中去,所以大家覺得說這個領導人有點不太一樣。他表現出來的形象跟他統治的手法給人感覺比較耳目一新,後來有位先生曾經擔任過首府主席叫邱創煥的。

邱創煥跟經國先生比較熟,有一次,他就回憶起一件事情,他說經國先生到鄉下去,有一次就去吃牛肉麵,那牛肉麵就一般的牛肉麵店,去到這個麵店的之後,發現這個衛生條件不特別好,他的筷子放在外頭沒什麼特別遮的,筷子上停滿了蒼蠅,當然他出去少不得有隨扈,隨扈一看了就說,得想辦法幫他清理、清理,就想把筷子拿去燙一下,經國先生說不用,老百姓能吃什麼,我就能吃什麼,所以這個故事很能代表經國先生親民的這一面,大家對他還有其他的觀感。

台灣民間一般對經國先生的第一個印象就是比較親民。第二個印象就是他比較勤政,這個人不是高高在上統治我們,我們剛剛說了,他經常會下到鄉間去看看老百姓,看看台灣的社會。

當時我們印象很深刻的就是他經常,如果說在台北市,在政府人員出入的話,他穿西裝打領帶時間不太多的。尤其他在當行政院院長以前、當總統以前,穿西裝打領帶機會不太多。

經常我們看他穿了一身有點像中山服裝,但顏色有時候又不一樣,有時候是藍色、有的時候是灰色、有的時候是土色,那麼中山裝的領子比較高,青年裝的領子比較低、比較平。

這經過改良外面有幾個大口袋,這樣穿有個好處,第一這身衣服像襯衫又比襯衫大一點,像外面的這個外衣又比外衣小一點點,介於兩者之間,又有幾個大口袋就比較方便,而且最大的好處是不用打領帶。台灣天氣比較濕熱,這麼一身衣服不用打領帶,其實大家穿起來還滿高興的,得其所哉。

等到經國先生後來當了行政院長、當了總統之後,他也經常到處去跑。他當時服裝還有另外一種改變,他經常穿一些比較輕便的夾克。冬天的時候穿的厚一點,夏天穿的薄一點,各種花色都有,所以給人的感覺、印象是很不相同的,那麼他這個是比較突出的。

我們剛剛提到說,他下鄉,一年365天有人統計過,他當時下鄉每年超過200天,超過200次。也就是有一半時間,他在台灣各個地方去跑、去看,而且他這跑、去看還有一個特色他不擾民。他不會到當地搞很大的排場去迎接他,然後到那地方去講話、然後鋪張浪費、吃飯…等等。

他通常相當低調,而且很多人會很驚喜的說在什麼地方吃麵的時候突然發現,咱們院長、或咱們總統就坐在旁邊跟着大家吃麵、吃飯或吃冰…等等。所以大家覺得說很親切。

他下到地方上去,他也真正在問這些民間的疾苦,他常常去問菜價、問米價、問這日常生活這些用品的價錢。發生了水災、發生了風災,他自己會跑去看,然後他還有一個比較為人稱道的地方就是,他經常會跑一些偏遠地區,會為偏遠地區真正去拉電線、去送自來水…等等。他真正去幫地方做建設。

而且因為他是外省人,還有一件事情很有趣。他經常在那邊跑的時候,他起用了很多台籍幹部,就是本省籍的幹部,在本省籍的幹部以他們的背景陪着他,比如到了彰化,他就找彰化級的幹部陪他走;到台南可以找台南級的幹部陪他走。

他不止一次露過一些本事,譬如說到台南的時候,他跟台南級的幹部說,你們這地方有個什麼事,有個什麼東西。譬如說有一個土地公廟,有一個土地公很特別、特別在哪裏?他說的出來。土地公後面有面壁非常小孔,小孔代表什麼事,譬如說這樣子,這個台南出生的官員都不知道這些事情,跑去一看,發現真有這麼一回事,就非常佩服他,他這種例子還不止一次。

當然我們可以確定絕對不是他自己跑去知道這個事的,不過說明一點就是,他會花這個心思告訴他身邊的人隨扈說,你幫我研究、研究什麼東西,然後講來給我聽,到時候我去講一下、去表演一下。他表演的還算是自然,所以大家一般對他來說印象不錯,有很多次把地方上的父母官還真的嚇一大跳。

他還有一個特色,他在地方跑的時候,這個人喜歡吃東西,他雖然不特別講究,他不太吃山珍海味,但他喜歡吃地方上小東西,地方上的米粉啦、湯圓啦、地方上的滷肉飯啦、什麼煎餅…他吃的津津有味。

這個人還有兩個特色,第一個喜歡吃油膩的東西。台灣有一樣東西叫滷肉飯,他特別喜歡吃,那滷肉飯特別油膩。這個人有糖尿病又有高血壓,所以常吃多了,對他不好。第二個他喜歡吃甜食,地方上的冰、甜品,各種有一點點特色的小東西他都喜歡嘗。

甚至到了後來糖尿病比較嚴重的時候,醫生警告不讓吃的時候,旁邊待的人還躲開他們去吃一下,或者說我吃了,你不許看你轉開來等等,這還真是個不好的地方。不過從這些地方,他能夠展現出來他的親民。

還有一個就是他在全省各地方交到不少朋友,今天在這邊喝杯茶,明天在那邊吃個木瓜、後天在哪吃個什麼水果等等,交了不少好朋友。很多人還真的喜歡他。

這個人這樣子跑下來之後,就有一個特色,他對台灣的社會相當了解,所以他後來推出了很多經濟政策,基本上符合台灣的需求,當然大家對這地方還有見人見智的看法。不過,大家一般比較肯定他的就是在了解台灣社會基礎上面,在掌握了台灣工商發展的脈動情況下,他提出了十項建設,提出了這個推動教育、發展經濟、發展科技的這些想法,而這些後來也為台灣帶來了比較好的收益。這是大家對他的第一個肯定。比較勤政。

第二個肯定就是比較廉潔、比較樸實,然後注重道德。剛才我們說了青年裝,說了服裝了。然後說了小吃,這個人吃東西我剛剛講說他雖然好吃,但是他不講究山珍海味,他講究一些滋味,他講究油膩,所以在很多地方他吃東西,然後他的隨從也注意到。

像現在擔任國民黨黨主席的吳伯雄先生就講到說,經國先生有過兩次到他家吃飯,他到人家家吃飯有個特色,不要加菜。你家原來吃什麼,你就多煮點飯給我,我們一起吃就是了。不要加菜,這點給人印象很深刻。

再來也就是他當行政院長的時候,他曾經提倡「梅花餐」,大概在我這年紀上下的人都還記得這件事情,因為台灣社會當時慢慢開始有錢了,中國人有錢,開始講究吃、穿。穿的部分他已經把大家變的比較儉樸了,然後在吃的方面,他希望說再降低一點點。

台灣社會當時吃到什麼地步呢?據說台灣這吃一年下來,吃掉一條建設高速公路的錢,所以他說我們要例行節約,那從他開始做起,他說那好,那咱們吃飯,不准鋪張浪費,我們吃「梅花餐」。

什麼叫「梅花餐」呢?每一餐五個菜,擺起來像梅花的五瓣一樣,然後中間一個湯,你再好,很有限了。然後公務員,不能上舞廳,不能上酒家,不能接受商人的邀宴,不能接受饋贈,然後自己有什麼婚喪喜慶請客,不能超過十桌,每桌都是「梅花餐」。

所以這些事情,我們一般老百姓,印象都十分深刻,大家對他這些想法,就由這些食衣住行各方面,慢慢就積累起來了。

我們接着談談蔣經國的衣食住行,剛剛談了其他部分,再談談他的這個居住。這個人我們剛剛說,生活一般簡樸,在住的地方,也很簡單。

那麼如果說大陸團來台灣,還真的不妨把他排進去,看看他住的地方,那個地方,叫做「七海寓所」。他是不住官邸的,所以他這個地方叫做「七海寓所」。「七海寓所」原來是蓋給美軍顧問團用,那麼後來,移交之後,他就選了一間住下來。

大家去那邊看,會發現非常簡樸,二樓是他平常的客廳跟起居地方,一樓是接待來賓或開會的場所,在他自己住的不管是臥室也好,或起居室或客廳等等,都非常簡單,陳設也非常簡單,沒有什麼豪華的裝飾品,這個人也真不喜歡的。

他的這個夫人,蔣方良女士,跟他一樣,個性上也非常淡泊,我們常常說,她是最不像第一夫人的第一夫人,不是說這個人沒有樣子,是說這個人沒有架子,也不擺這種排場,所以大家看了她其實覺得她是一個親切的老人,當然現在已經故去了,那我們也覺得非常的遺憾,不過回頭看看,這種實在是一個了不起的這個美德。

那麼在他的這個臥房當中,他的床、一般的家具,都非常簡單,他的床因為晚年有病,所以那個床是一個醫療用的床,然後旁邊有一個輪椅,因為最後他這個糖尿病,腳已經不能走路了,所以很多出入的時候是用輪椅代步,那這個就是他用的輪椅。

那其他,這個床頭擺一些他喜歡看的書,譬如說,俄文本的聖經,那可能是方良女士看的,然後再來譬如說像《貞觀政要》、《四書》、《易經》、《唐詩三百首》或說基督教的《荒漠甘泉》等等,這些是他比較常看的書,所以生活非常簡單。

而且還有一個特色就是,特別值得提的,我們剛剛不說他經常會穿南走北的下鄉,到處去看台灣的民間社會,他身邊帶很多隨從,人數很固定,不是特別多。隨從還有一個特色,非常低調,一點都不跋扈,有的時候進出來的時候,你根本不知道他在哪裏,等到下來看,這裏面站了幾個人,他很特別,才發現說,原來經國先生在這兒。

隨從在很多地方,沒有特權,我們從歷年來可以看到就是說,他身邊用的人,只要有一個人如果「出來閣」的話,很快他會趕他出去,不再用了,所以這點,他抓的非常緊。那麼也因為他的自己律己很嚴,然後對這隨從,抓得很緊,所以老百姓對他一般來說,印象是比較好的。

那麼最後部分,就談到他對經濟的貢獻,當然今天大家最津津樂道就是說他把台灣的經濟,帶到一個起飛的階段,從一千多美元的平均國民所得,一下帶到五、六千塊錢,有人說不完全是他的貢獻,可是回頭看看,他的貢獻還真不小。

他在當行政院長的前後就提出來說,台灣應該去建設一下「十項建設」,什麼叫「十項建設」呢?我們過去的在節目當中,很早以前就說過,我們說,一個國家,在現代化的工業化的過程當中,從農業社會慢慢慢慢走到工商社會的時候,你在最早走進工商社會的時候,你最需要的投資不太多。

但是到了一定階段,工商社會發展一定階段的時候,你會出現瓶頸,到這個時候,國家必須介入來解決這瓶頸,才能讓民間的經濟活力,繼續發揮上去,經國先生就在這個時候適時的扮演了這個角色。

在70年代初期到80年代所完成的「十項建設」,基本上就是基礎建設,也就在這個時候,必須一步推上去,台灣經濟才可能起飛。這十項當中,有六項是交通運輸的建設,有三項是重工業,有一項是能源項目。

譬如說台灣社會現在穿南走北的,這個北一高,一號高速公路,我們常通稱北一高,也叫中山高速公路,就是他當時興建的。第二,譬如說我們現在鐵路,南北的鐵路跟東西鐵路,已經開始電器化了,這已經一段時間了,這是他的貢獻。第三修建北迴鐵路,第四我們進出國門,搭飛機的中正機場,然後再來是台中港跟蘇澳港。那麼比較大的這個建設的部分,一個是造船廠,一個是煉鋼廠,一個是石化工廠。

煉鋼廠,是因為當時我們很多鋼品,鋼材,從國外進口,來源不一樣,規格跟品質不太一樣,所以如果說,來這邊要重新做一次,很麻煩,那不如乾脆我們進口這個最根本的原料,來我們這裏一次煉出來,這樣比較一貫作業,那麼這個,是經國先生當時所推動的。

再來是石化工業,就石油化學工業,這個不是他開始但卻是他繼續推下去,所以台灣經濟,才得以發展。然後再來一個是核能發電。核能發電,當然最早的這些發電廠,是在他手上完成的,那麼後來比較新的這些設計建造,都是在期後的事情了,那將來我們有機會再說。

在除了這「十項建設」之外,我們回頭看過去,對台灣今天的經濟起到重大貢獻的是他當時的一個決策。他在擔任行政院長的時期,他認為說,台灣今天現行要發展的話,一定要有一種前瞻性的眼光,也就是要選對一個項目,選對一個產業,這產業要符合世界的潮流,而又能夠把台灣經濟帶起來的。

當年我們選了一個紡織工業,後來選了石化工業,等到這兩個工業慢慢沒落的時候,他就必須花腦筋再選出第三個工業來,最後他選出來,而且選對了,他選了什麼?選了電子業。

70年代的時候,他跟身邊的這些重臣,商量完之後,決定說,選電子業,現在回頭看過去,這選擇是完全正確的。台灣也就是靠了他的這麼決策,才能走到今天而屹立不搖。

所以回頭看過去,經國先生,有他值得批評的地方,但也有他值得肯定的地方,將來有機會,我們再從別的面向來談談經國先生這個人,今天這集,我們就談到這裏,我們下回再見。

(據希望之聲國際廣播電台《中原大地世紀回眸》節目錄音整理)