記者◎孟靜

「震驚、不理解,在座的女同志都哭了,我們腦海里一直閃回着她以前乖巧、單純、詩人氣質的樣子。」王貴娥形容着聚會現場的激動,「我們一直追問她的軌跡,周嶺仔細講了她的情況,方覺釋然。無論做什麼都有她的不得已處,這條路也算符合她的軌跡。她是個感情豐富的人,經商不像文學般詩情畫意。過去我也參加過她組織的新聞發佈會,總覺得和她女經理的感覺不對。」

可是出家呢,和陳曉旭的感覺似乎也不那麼全對,在朋友的回憶里,她愛打扮,總是穿着裙子,黑色的絲襪裹着小腿。「從來沒看出她悲觀厭世過,怎麼也想像不出她那樣追求完美的人會一襲袈裟,洗盡鉛華。」王貴娥嘆息着說。

陳曉旭在劇組裏最好的朋友、常常住在她家的姬玉提起「出家」則是一副輕快的口氣,她笑着說: 「你們等待着吧,妙真法師修成大德後,會出來宣講佛義的。」俞平伯說過:「人不可真的做和尚,亦不可斷了做和尚的念頭。」陳曉旭身邊最親近的人——郝彤和姬玉,都把這次出家看做一次職業轉換。

陳曉旭的「宿命論」

1990年,接受《大眾電影》採訪時,陳曉旭講過這樣一個「秘密」:媽媽生她之前,做過一個夢,夢中一老叟為腹中胎兒取名為『芬』,醒來後查《辭海》,才知這個字喻意是南方的一種香草(此說法有誤,編者注)。她出生時正值凌晨4點,於是起名曉旭。陳曉旭長大後查玄學方面的書,「曉旭」的筆畫蘊意是「萬朵紅雲連舊府,一輪明月照前川」。從那時起,她就喜歡用命運解釋生活中的種種偶然:「我不認為全國只有我一人能演林黛玉,這不過是命定的偶然。」在一次採訪中她說:「我能夠在上萬名競爭者中得到林黛玉的角色,也是因果緣分。十幾歲時,我就開始理解她,感受她,還把她的詩抄寫在日記上。如果追溯到前世,也許會更奇妙,說不定我們就是一個人呢。」

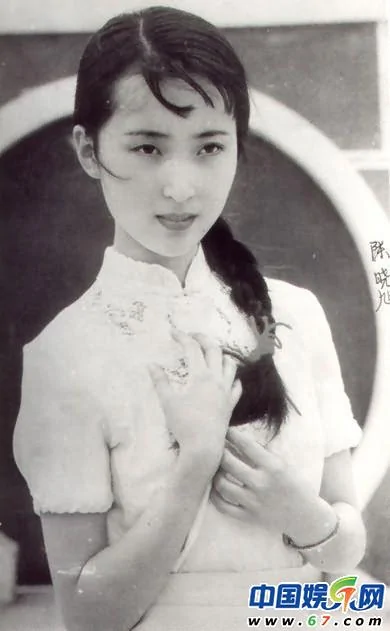

僅僅用命運的安排解釋她能在以麻袋計的自薦信中心想事成地成為女一號,似乎太過輕易。在王貴娥的記憶里,大批來信是字拙詞劣、不自量力的,陳曉旭的信卻非常有心:「厚厚的自薦信,兩張剪報(是她的作品),一張畫報封面和幾張不同角度的小照,畫報封面是自薦者本人:一位纖細文靜的姑娘,手撫着胸前的辮梢,一隻手支撐在背後,坐在一片綠草坪上……」她對人物的分析有自己獨到見解,剪報上是她發表的小詩,題目是《柳絮》,不是林黛玉筆下「粉墮百花洲,香殘燕子樓」的悲悽柳絮,陳曉旭的文筆帶有當時濃郁的汪國真式風格,勵志、充滿希望:「我是一朵柳絮,長大在美麗的春天裏;因為父母過早地將我遺棄,我便和春風結成了知己。我是一朵柳絮,不要問我家住在哪裏;願春風把我吹到天涯海角,我要給大地的角落帶去春的信息。我是一朵柳絮,生來無憂又無慮;我的爸爸是廣闊的天空,我的媽媽是無垠的大地。」

這首詩的印象是如此深刻,以致陳曉旭第一次到劇組報道時,王貴娥一眼就認出了她,並用其中兩句和她打招呼。只要不是陳曉旭的好朋友,都認為她性格內向,「賈珍」李志新和她投資過的電視劇《紅衣坊》的導演蘇舟,雖然和她打過很長時間交道,仍然得出這個結論。但在周嶺、歐陽奮強的記憶里,陳曉旭一肚子鬼點子,頭腦靈活,擅長給別人起外號,比如管王扶林叫「寂寞的小男孩」。歐陽奮強剛進劇組時非常拘謹,沒辦法做到和女演員打打鬧鬧,王扶林導演批評他是表演上「讓我最擔心的人」。他只好求助於平時只有點頭之交的陳曉旭,她教他捉弄「玉釧」劉冬敏和「湘雲」郭霄珍,偽裝成副導演,給郭霄珍寫假試鏡信,害得她從圓明園跑到展覽館等了一天,又給信中的「電影廠」回信,得知真相後還大哭一場。而後歐陽奮強又故伎重施在陳曉旭身上,寫了另一封試鏡信,陳曉旭起初信以為真,但她還是先理智地分析:《紅樓夢》要拍3年,沒必要急着找去處,於是沒有赴約。歐陽奮強按捺不住,旁敲側擊了一下,陳曉旭立刻戳穿了他的「詭計」。周嶺是當時請來的紅學家中授課最多的一位,他對陳曉旭的評價就是「聰明、很有幽默感」。

「小時候有一個女生很強悍,常常帶着一群女生孤立我,我就常常仰望星空,請星星月亮幫助我實現她對我的臣服。第二天,她真的來與我講和,態度十分誠懇。後來她告訴我,她們在編排一個舞蹈,需要我去領舞……從此,我開始相信冥冥中有不可思議的力量在主宰着一切。」這種宿命論在她的訪談中時常體現,她淡化自己的努力,把一切儘量歸於命運。

《紅樓夢》每個演員的確定都波折重重,「寶釵」原本是演「紫鵑」,「鴛鴦」起初定的是「彩雲」,「香菱」又是競爭「襲人」的。從頭至尾,只有兩個人目的明確——鄧婕和陳曉旭,非王熙鳳和林黛玉不演。不過鄧婕的方式更為激烈,她拒絕了導演的其他安排,而陳曉旭以柔克剛,表現得比較委婉,在導演試探着問她能否演另一個角色時,陳說:「我就是林黛玉。如果我演其他角色,觀眾會覺得林黛玉在演另外一個女孩的角色。」在20年後的「藝術人生」節目中,她們講了這樣一個故事:電視劇拍完後,劇組主要演員在全國走穴,有一次掙了2000塊錢,陳曉旭數完一半揣身上說:「我有錢了。」鄧婕把所有錢鎖進抽屜說:「我又沒錢了。」這兩個被同伴們公認的最成功人士,行事方式不同,結果卻是一致的。「鄧婕是銳角,具有突破性,陳曉旭是鈍角,柔和地把事做成。」那期節目的策劃史航這樣概括對二人的觀感。

陳曉旭在選角中看起來比在競爭中一直處在下風的鄧婕順利,可事實上她從未放棄過努力。在參選前,她對自己的認識就異常清醒,甚至和導演組不謀而合。「我的身體發育不良」,當時她只有83斤,後來有人就據此提出過異議,她的鼻子也被認為有些大,還曾被要求實施削鼻手術。當時絕大多數演員都在十七八歲左右,是只知玩樂的年紀,除了24歲的鄧婕,只有陳曉旭在參選前就讀過《紅樓夢》,她看這書的時候只有十三四歲。初中畢業的她,在一眾演員中居然是文學功底比較深厚的。

直到紅學家王朝聞來講課,提到黛玉的形象時說:你們看,她就特別像黛玉。從那刻起,大家開始默認她從性格到外形,是最貼近黛玉的一個。周嶺告訴記者:為什麼黛玉的競爭沒有王熙鳳激烈?一是因為鳳姐出戲,二是黛玉其實很不討好很難演。擔任新版《紅樓夢》選秀組分組長的「賈珍」李志新也說,現在的「寶釵」遠遠多於「黛玉」,有古典氣質的女孩子很難找尋。和陳曉旭競爭的女孩子們一一敗下陣來,沈璐在晚會上一通迪斯科,被導演「發配」去演了秋桐;拉小提琴的王曉潔自動退出了選角;張靜林太過活潑被安排成了「晴雯」;形象最美麗的張蕾年齡超過了23歲,導演組成員提出她的皮膚質感不像少女,於是她演了一多半的「秦可卿」後出國留學。

演員由導演組主要成員和央視負責人戴臨風、阮若鄰共同決定,所有演員都在圓明園的封閉培訓班中學習了3個月,經過多方面考察。宣佈結果那天,百般磨難的鄧婕喜得「長頭髮都在笑」,失望的女孩子們痛哭流涕,還有人玩失蹤,而當上女主角的陳曉旭神色平靜,在徹夜無眠的前一晚,唯有她睡得很踏實。很多人都覺得這女孩子不簡單,後來有媒體報道,其實是陳曉旭偷偷地進了製片主任的房間,提前看到了演員名單,所以表現得不動聲色。幸運降臨後,陳曉旭依然很用功,劇組在上海青浦大觀園拍攝的間隙,她托人探望了越劇名家王文娟,準備了大量問題。

矛盾的個性

陳曉旭永遠比同年齡的女性心智成熟,她的丈夫郝彤對她的概括就是「成熟」,陳曉旭也說過自己的「心理年齡是100歲」。這些成熟、淡定一直貫穿到她的商界生涯,她從不強調創業時期受過多少苦,在少數的幾次採訪中,她都說公司是很自然地做大,單子是很自然地接到。她說自己從不和客戶談生意,因為每個部門都有總監,她只需用佛教理論指導他們為人處世。

這些陳曉旭的「自我描述」與朋友眼中的她並不一樣。王貴娥說,陳曉旭有過很艱難的時刻,她的內心非常強勢。有一次在發佈會上見到她,王貴娥吃驚於她的變化說:「你以前可是小鳥依人。」陳曉旭說:「什麼呀?現在全是人家依我。」陳曉旭過去性格矜持,6歲那年,為了讓膽怯的她勇敢起來,父親讓她在眾人面前高聲念10遍「下定決心,不怕犧牲,排除困難,去爭取勝利!」她被逼得啜泣起來。與郝彤初次合作拍片時,被劇組人員背後叫做「冷血動物」。陳曉旭有一段時間為了出國學習英語,保姆居然被她孤僻的性格嚇跑。

廣告業是一個需要與人交往的職業,再說不用談生意,很多人還是看着「林妹妹」的面子才肯簽約。有一段時間,因為不善於在逢年過節聯絡客戶,公司失去了不少老客戶,陷入最低潮。為了拉廣告,陳曉旭學會了打橋牌,用很雅致的方式在牌桌上不動聲色地聯絡感情。業務低迷時候,她四處參加活動,只為結識客戶。世邦公司製作的第一部長篇電視劇是《紅衣坊》,講的是「紅幫裁縫」的歷史,由於羅蒙西服是世邦公司的長期客戶,這個劇本的初稿基本上是中國西服業史。導演蘇舟看到劇本後,直截了當地告訴陳曉旭:「這本子拍了註定要賠錢,完全是流水賬。」陳曉旭拿回去改了一年,找了另一位導演,拍攝中又出現問題,她果斷換導演,和世邦影視公司總經理關小紅從上海開車到杭州,重新找到蘇舟。「那時是大夏天,兩個女人開那麼遠的車。一般導演不願乾擦屁股的活,但她很真誠,而且做事很講規矩,實在很難想像她那個形象是個商人。」可她的確是個商人,蘇舟說,像《紅衣坊》這樣的本子一般都會拖黃了,陳曉旭卻很有毅力,只有在面對一桌葷菜時輕聲地拒絕,才會體現她佛教徒的那面。

陳曉旭的辦公室里處處是佛的印跡,門上貼着「南無阿彌陀佛」,送客戶的禮品與佛教有關,她每天午間要靜坐30分鐘,攜帶專門的計數器,規定自己一天念「阿彌陀佛」3000遍,早起念《無量壽經》,臨睡前以《地藏經》懺悔一天的過錯為結束。世邦公司的前台上,擺着《認識佛教》和南無龍樹菩薩摩柯薩的彩色畫像相片,供客人取閱。據她自己說,信佛緣於1999年聽到淨空法師的錄音,兩個月後,她飛往新加坡專程與淨空法師碰面,那時她還為自己起了法號「華嚴」。不久後,她的丈夫郝彤在她影響下也信了佛,陳曉旭認為丈夫的選擇也是機緣,並非自己強求的結果。

外人和郝彤眼中的陳曉旭似乎是兩個人,《家春秋》的導演李莉也拍過陳曉旭的第一部電視劇《家風》,那時都是封閉式拍戲,李莉和陳曉旭的相處時間接近一年,她很少聽到陳曉旭講話,即使講,也是輕輕地,「很愛思考」。《家春秋》裏陳曉旭是梅表姐,張莉扮演鳴鳳。「她們倆性格差距很大,張莉活潑得多,嘴也甜,更外在一些,陳曉旭內向、清秀。」李莉說。

不知是人的性格太過複雜,還是記憶如此的不可靠。在王貴娥的回憶里,張莉「不大合群,有自我保護意識,因此了解她的人不多,說她裝傻、太複雜,她也從不解釋」。也許是角色改變了她們,或是她們為角色有意地改變了自己。

陳曉旭在大年初六,在眾多親朋好友的注視下剃下滿頭青絲,得知消息的鄧婕給在場的周嶺發短訊,試圖勸阻這件事的發生。周嶺一一轉達了,也向他們轉述了陳曉旭的堅決。在世俗之人眼中,林妹妹一入空門變妙玉,從此斷了塵緣,可是塵緣並不會因為頭髮而隔絕。就在幾天前的大年三十,蘇舟還接到了陳曉旭的賀新年短訊,這個世俗中人得知她出家消息後一片茫然。

陳曉旭:「脫離」黛玉之後的人生

陳曉旭說自己像黛玉、也欣賞黛玉,是因為「從頭到尾她保持了自己的真情,沒有被污染,從來沒有因為任何一種世間的貪慾或者想得到的東西,來改變自己的真心本性」。

在她看來,世上只有兩種人——迷茫的人和已經覺悟的人。「而一個假名的我,就像一滴水珠那樣,漸漸地澄清,匯入彌陀慈悲的願海,成就博大與永恆。」

記者◎吳琪

「我再也沒有演戲的衝動」

演完林黛玉之後,20出頭的陳曉旭居然並沒有超越這個角色的願望。她甚至不認為自己適合做演員,僅僅因為自己與黛玉太相像、太相通,才有了這樣的表演因緣。

她發現生活並不容易。「林黛玉已成為我演藝途中一座不可逾越的山峰。在此之後,是我生命中的蒼茫時刻。雖然我是眾人眼中的明星,但沒有導演敢請我演其他角色。陳曉旭的名字被林黛玉取代了。三年的時間,我無事可做。在北京漂泊,多次面臨搬家的窘境。」

因林黛玉得名,陳曉旭自然成為公眾人物。但自小隻喜歡把自己關在家裏看書的她,完全不熱衷於社交活動。「比如說有人喜歡請我吃飯,或者有人願意跟我交往,這些對我來說都沒有意義,因為最重要的是要有一個自己喜歡做的事情。我的迷茫來自不能做自己覺得有價值的事情。」

雖然沒有多少碰壁的經歷,但是陳曉旭在幾年漂泊中發現自己完全不適合演藝圈,「我是決不會去討好導演找戲的」。看到身邊一些演員生活非常豐富,八面玲瓏,她既然不是到處交際的人,竟然乾脆就在家裏讀書,「沒有那種很急切想去演戲的那種感覺」。在內心裏,她願意讓黛玉成為自己表演上的經典符號,沒有去接其他角色的衝動。

陳曉旭幾年前接受其他媒體採訪時曾說,她當時就認為自己作為演員缺乏激情。職業演員應該有的天賦她並不具備,除了林黛玉這個角色,其他時候過於理性,很難動情。既然無法超越,就徹底拋離。沒有機會的時候陳曉旭可以在家裏靜下來讀書,「去認識自己,究竟我自己適合做什麼,我覺得只有真正認清自己,然後你才能選對你自己的路」。很快,陳曉旭就感慨道,「《紅樓夢》為我打開了一扇窗,讓我發現了精彩的大千世界,卻又向我關上了一扇門,使我不能繼續演藝事業。為此,我只能重新開闢一條路,卻意外地發現它通向更美麗的遠方」。

搶得先機的廣告女商

1992年陳曉旭和男友郝彤創辦廣告公司時,只是朋友的偶然介紹,「實際上它是我安身立命的一個機會,但是當時我不知道,因為覺得廣告離影視很近,在我朋友的鼓動下我們成立了一個廣告公司,沒想到從那時候開始才真正的發展,到後來成為一個事業」。

陳曉旭獨立承包長城國際廣告公司的製作總部時,與她簽約的董事長說了這樣一句決定性的話,「你是名人,我放心」。後來成為陳曉旭老公的郝彤對記者說,他倆當時什麼都不懂,連廣告代理是什麼都不知道。長城國際當時是一家實力雄厚的國有企業,以做展覽為主,在業內很有名聲。

1984年就進入廣告策划行業的《廣告導報》總編凌平說,上世紀90年代前,廣告行業是國家限制發展的,實行批准制,一般一個城市只有一兩家。到了90年代開放,實行申請制,一下子需要大量的廣告人才。而當時的製作公司、播出平台都不多,也缺乏專業的廣告人,所以很多與攝影、美術、影視相關的人大量進入。

在這樣的背景下,名人效應在廣告行業中有着放大作用。凌平說,那時候廣告行業不太規範,人們對媒體信息了解少,也缺乏閱讀率、發行量這樣的專業數據調查,沒有中立調查公司的監督,人脈關係有着至關重要的作用。陳曉旭的第一個客戶出現在一個月後,那是一家藥廠,客戶對她說:「我知道林黛玉不會騙我的。」

陳曉旭最大的客戶是合作了11年的五糧液集團。陳曉旭說她是一個喜歡冥思的人。傳統的頭腦風暴法很有效果,但大多數真正好的想法是在獨處的時候產生。後來陳曉旭創辦了世邦廣告公司。「這印證在我為『五糧液』——中國最著名的酒業集團做廣告的時候。他們想推出一種新產品——五糧春,並希望在前期以『五糧液』的品牌來帶動新品牌。我採用了中國古詩中的經典詞彙『系出名門』來做推廣。以『秀其外絕無奢華,慧其中內蘊悠遠』的詩句賦予物化產品以鮮活的形象感。現在,這個品牌連同廣告語『名門之秀五糧春』已經幾乎和五糧液老品牌一樣知名。」

凌平分析說,陳曉旭剛開始代理五糧春時,正是廣告業利潤非常大的時期。「一般廣告代理費是 15%,現在競爭激烈後,很多公司是零代理。而當時世邦公司一年代理五糧液集團5000萬至1億元的廣告,代理費拿個三五百萬完全沒問題」。對廣告公司來說,最重要的是媒介資源和客戶資源,陳曉旭有了「五糧液」這個資源後,也就有了穩定的收益。

陳曉旭的北京世邦廣告有限公司,主要負責五糧液在中央電視台黃金時段招標廣告的投放。後來另一家廣告公司加入競爭,負責招標段以外的廣告投放。其中最著名的就是在中央電視台一、二、三套的「著名企業音樂電視展播」欄目。凌平認為,可能是陳曉旭後來又投資電視劇拍攝,而沒有潛心經營北京世邦廣告有限公司,以致五糧液好些業務轉向其他公司。不過以世邦年營業額兩億的實力,「仍然是中國第一線的廣告公司」。

郝彤告訴記者,世邦目前的經營仍然非常好,公司過去十年的業績每年以20%~30%遞增,也被中央電視台評選為中國優秀廣告公司之一。

陳曉旭雖然在專業上活躍於廣告界,本人卻非常低調,極少在公眾面前出現。凌平說,他所在的廣告媒體舉行評獎活動,大多數廣告公司都樂於參與,非常願意宣傳自己。但是陳曉旭很長時間的答覆都是沒興趣。陳曉旭也說,「我跟林黛玉一模一樣——太自我了,別人都不歡迎我,記者對我的印象也不好。我不高興的時候就不理你,或者說是不顧及別人的感受」。

直到2004年陳曉旭才偶爾接受媒體採訪,後來偶爾也會提到世邦公司的名字,品牌意識比以前強。凌平說,畢竟1987版《紅樓夢》影響深遠,不斷重播,陳曉旭如果願意和別人去搶資源、搶客戶和名聲,是非常容易的,「但這並不是她的性格」。

在外人印象里,陳曉旭比較內向,「就像古典小說里走出的人物,說話也輕聲細語」。凌平的雜誌社多次採訪過陳曉旭,幾乎每次都是她提供照片給雜誌發表。有一次凌平安排攝影師去拍攝,但她只准拍攝她的側面形象。當攝影師正面拍攝她時,她就轉過臉表示抗議。「她也不會去直接阻攔,但是會轉過臉去,我感覺她是那種很堅持自己的人,做事情要求非常高。」最後陳曉旭對攝影師拍的照片全部不滿意,還是要求登自己提供的照片。凌平從沒有見她笑過一次,「她對陌生人不是很放得開」。陳曉旭自己也說過,雖然在商場摸爬滾打十幾年,見到生人仍是拘謹。

順從真心本性

陳曉旭稱自己一度很專注於財富積累,身為家中長女,希望通過努力,讓父母家人過更好的生活, 「在那段時間裏,我不斷為他們創造更舒適的家,一次次搬到更大更美的房子裏。還送精美的禮物給他們。後來,我發現物的增長並沒有給我和家人帶來真正的快樂。我變得越發忙碌和煩躁,很少有時間和父母相處」。

1999年,陳曉旭偶然在朋友的車上聽到淨空法師講解《無量壽經》的錄音帶,「那個世界仿佛印證了我從小到大對清淨仁愛世界的無限嚮往。我對經中所描述的一切沒有絲毫懷疑,就像有人將你心中多年描繪的藍圖突然呈現在你面前那樣驚喜、感激」。

從陳曉旭的性格和經歷來講,對佛法的痴迷也並非偶然。陳曉旭說,「我希望生活儘快過去,像流水一樣,然後進入一種特別平靜的狀態,看書寫作,親近自然。我希望現在就過老年人的生活,希望過我爸爸媽媽那樣的生活」。

一向愛書的她,從小痴迷文學經典,經商後唯一的愛好也就是讀書。「我沒有任何娛樂和體育活動,戶外活動很少,我就是不喜歡從電視和互聯網上接受知識,我覺得讀書實際上是最好的知識來源,因為它可以讓你靜下來,然後去深入地體味。如果從電視上或者從互聯網上去獲得知識,你要看很多雜亂的,甚至是垃圾的東西,從中篩選,會浪費很多時間,而且現在電視傳遞的東西很多已經不是真實的歷史,有時候它會誤導,經後人編纂的東西實際上有很大偏差,所以我現在的補充自己還是從書上獲取知識。」

陳曉旭認為自己學習佛法後,「內心有變化了。一個人一輩子固守性格不肯改變,實際上也是一種愚蠢。當我意識到我的性格有很多缺欠的時候,並不能給別人帶來快樂而且很難相處,我覺得應該有勇氣去改變。這種改變來自我讀到的聖賢的經典。中國傳統文化中有很多經典著作,它們會教你怎麼做人。雖然我們不能達到這些標準,但是要不斷地去追求」。

成為居士後,鳳凰衛視主持人王魯湘曾經與陳曉旭有過佛法採訪的接觸,一次是在香港,淨空法師的電視台邀請王魯湘去做節目,陳曉旭做主持。另一次是去年在杭州的首屆世界佛教論壇,王魯湘與淨空法師又有過一次深談。「這兩次活動陳曉旭都積極運作,她是名人,又是商人,在佛友中號召力非常強。她那些參加佛事活動的朋友,也是各行業非常成功的人。她們在一起相處非常快樂,我和淨空法師談佛,她們在一旁虔誠地聽。」

王魯湘記得,在和淨空法師探討的問題中,陳曉旭關心的多是當下的熱點。比如家庭教育,陳曉旭關心,「現在我的好多朋友,他們的孩子3歲之前就被交給保姆或是家中老人,到了上學年紀乾脆交給寄宿學校。雖然找的寄宿學校都是很貴、很好的,但我覺得完全交給別人,自己不負擔任何父母的責任,您說這有什麼惡果?」陳曉旭也關心藝術院校爆滿,「家長也向孩子灌輸功利主義的教育」,希望一夜成名,付出少,回報多。她還關心企業文化的建立,王魯湘說,「淨空法師是一個非常入世的人,作為弟子的陳曉旭,實際上也變得越來越入世,關心具體問題的解決之道」。

與陳曉旭一家十分親近的佛友明月居士提到,「事實上,學佛後的陳曉旭一直是個樂觀快樂的人,也是一個很智慧的女人。她說話時常常爆出的幽默,完全不是黛玉的風格了。有一次說到我們死後往生到阿彌陀佛的西方淨土就可以不受輪迴的痛苦,她說:『我們往生到淨土讓怨親債主無法找到吧,就像手機不在服務區。』」

明月居士說:「我唯一看到不和諧的一次是,她忙碌着組織開一個電視劇策劃會,當時我明顯感覺她那種內心寧靜被打破的不情願。我也有一絲失望,難道她就這麼一生忙碌那些沒有意義的事情嗎?現在,她終於放下了。」明月居士認為,從事業和情感探尋曉旭出家的動機,如同煮沙成飯,是註定沒有答案的。在他看來,陳曉旭夫婦捨棄小家,成就了幫助眾生離苦得樂的大家。「一個億萬富翁一個上市公司,在歷史長河中,不過是個小小的肥皂泡,是無常而短暫的。而一個玄奘一個鑒真,卻利益眾生數千年而不衰。而今再逢盛世,佛門人才青黃不接,正需要有智慧和能力者獻身其中,出家正是獻身佛教的專業手法。」他認為陳曉旭夫婦出家的目的,一是了生死,二是度眾生。

淨空法師在陳曉旭出家後也提到,陳曉旭夫婦知道他希望能培養一些年輕的、真正弘法的人才,因為中國的儒釋道在全世界都缺乏師資,真正好的師資都沒有了,所以想培養至少10人,儒釋道都要學。儒釋道現在沒有傳人了,這是很不好的現象,當他提出這麼個意思,陳曉旭和郝彤便想參加。「學經教是不容易的,必須爭取24小時投入,要真正發心,要捨己為人,有一點名利心就訓練不出來,沒想到他們這麼快就放下了。」

即將於幾天後出家的郝彤對記者說,其實「放下」談何容易,他和妙真法師也經歷了逐步改變的心理過程。今年春節這幾天,兩人做出決定,「一旦跨出那一步,就瞬間釋然了,我們不是出家避世,而是積極與大家分享佛法的智慧,下半生的事業將更有價值」。

從黛玉到妙玉:陳曉旭的紅樓夢宿命

◎苗煒

1933年農曆正月,李叔同先生在廈門妙釋寺演講,他說:「今值舊曆新年,請觀廈門全市之中,新氣象充滿,門戶貼新春聯,人多着新衣,口言恭賀新禧、新年大吉等。我等素信佛法之人,當此萬象更新時,亦應一新乃可。我等所謂新者何,亦如常人貼新春聯、着新衣等以為新乎?曰:不然。我等所謂新者,乃是改過自新也。」他接下來講述了自己「改過自新」過程,然後總結說:「常人於新年時,彼此晤面,皆雲恭喜,所以賀其將得名利。余此次於新年時,與諸君晤面,亦云恭喜,所以賀諸君將能真實改過不久將為賢為聖;不久決定往生極樂,速成佛道,分身十方,普能利益一切眾生耳。」

2007年農曆大年初六,人們大多還沒有開始新一年的工作,陳曉旭出家了。這個曾經扮演過林黛玉的演員,因那部《紅樓夢》重播過700多次,而長時間留在人們的視野里。她是一個公司老總,身家過億,老的家居雜誌上還能找到她豪華別墅的照片,去年 10月,新的《紅樓夢》電視劇選秀活動開始時,她還接受過中央電視台的採訪,活潑善談。她的出家、她的「改過自新」立刻成為一個熱門話題,人們對這位「妙真法師」的內心世界充滿了好奇。

最早的佛教故事,講的就是四個國王離開世俗世界,第一個國王看見貪婪的人砍倒芒果樹,他離開了這個世俗的世界。第二個國王看見女人要吸引男人,他離開了這個世俗的世界。第三個國王看見老鷹在吃動物的腐爛屍體,他離開了這個世俗的世界。第四個國王看見公牛在爭奪母牛,他離開了這個世俗的世界。

李叔同先生是1918年出家的,25年後,他的學生豐子愷做過一個演講——人們都詫異,以為李先生受了什麼刺激,忽然「遁入空門」了。我卻能理解他的心,我認為他的出家是當然的。我以為人的生活,可以分作三層:一是物質生活,二是精神生活,三是靈魂生活。物質生活就是衣食,精神生活就是學術文藝,靈魂生活就是宗教。「人生」就是這樣的一個三層樓。懶得(或無力)走樓梯的,就住在第一層,即把物質生活弄得很好,錦衣玉食,尊榮富貴,孝子慈孫,這樣就滿足了。這也是一種人生觀。抱這樣的人生觀的人,在世間佔大多數。

所以,現在大多數人還會疑惑:陳曉旭怎麼能拋舍自己的財產?她是不是得了什麼不治之症?她是不是在炒作?但對一些佛法修習者來說,陳曉旭的決定很好理解。一位學佛幾年的中年男子說:「以我對一些出家人的粗淺觀察,他們忙活着呢,每天功課很緊張,人人精進努力,比起我們這些塵世中人的忙碌,一點不差。只是二者在目標上,有天壤之別。借宗薩欽哲仁波且的話說,『在物質進步的刺激中,很重要的是不要迷失而忘了心靈的一面……在經濟如此蓬勃發展的當下,人們不願意浪費時間在心靈層面是可以理解的,但是,即使從非常實用的角度看,以心靈為目標的物質主義,比起純粹為物質的物質主義,更具長遠的利益』。我們這些塵世中人,就是為物質的物質主義;而選擇了出家的陳曉旭,想必已經衝破這一牢籠,往前頭忙活去了。宗薩欽哲仁波且還講過,『觀察任何現象,不局限於固定一個答案,他就認識了沒有結束。體驗任何現象,就僅僅是體驗(它們是它們)而已,就認識了沒有疑問 』。這也許能為怎麼看待陳曉旭的出家提供另一個角度。」

當然,陳曉旭出家,未必能給大多數人一個重新審視世界的契機。很多年前,許壽棠先生說過這樣一番話:「現在中國,雖稱民國,而外侮益亟,民氣益衰,一般國民懦弱、浮華、猥賤、詐偽,視清末或且加甚。自非一面提倡佛教,以勇猛無畏治懦弱心,以頭陀行治浮華心,以唯我獨尊治猥賤心,以力戒妄語治詐偽心。一面尊重歷史,整理國故,以養成民族的自信力。否則,前路茫茫,何能有濟。」

佛教真能有改善社會風氣的功用嗎?郁雋先生,在德國萊比錫大學宗教學研究所攻讀博士學位,他說:「許壽棠先生這番話,不過是一種希望,我覺得上世紀20到30年代,中國佛教的問題是如何生存下去,軍閥要剝奪廟產、限制僧人的數量,而當時《申報》上的許多報道都是嘲笑和尚、道士的。信仰總先作用於微觀,然後可能才會對宏觀的東西產生影響。」

萊比錫大學是宗教學重鎮,宗教學的創始者麥克斯·繆勒就曾在萊比錫大學學習。繆勒從1876年起開始主持編譯《東方聖書集》,完成了51卷,該書比較系統地收集和翻譯了東方古代宗教經典。他有句名言是:「只知道一種宗教者,對宗教一無所知。」

世俗之人總會產生疑問,信教有什麼好處?這樣的考量是庸俗的嗎?是合理的嗎?郁雋先生回答: 「每個人都可以這樣考量,信仰是一種理性的選擇。信仰與利益之間是有關係,比如獲得身份認同、獲得愉悅感。一個人再有權力、再有金錢、再有知識,他內心也會有不確定的東西,比如科學家深入研究某一個課題,到達一個高度後可能也會有無法解答的問題,或者有像一個孩子似的恐懼。但他如果有一種對至高至上的東西的追求,就會有一種信念上的保障。具體到陳曉旭出家這件事,我更關心她如何與她出家的那個寺院產生聯繫。」

沈奇嵐女士,在德國明斯特大學宗教社會學系讀博士,她說她在那裏上的第一堂課,就是討論給宗教下定義:「結果發現,給宗教下定義是不可能的,只能從功能性與實質性這方面做一個框定,功能性定義看宗教對社會發生了什麼作用,馬克斯·韋伯的那本《新教倫理與資本主義精神》是代表作。實質性方面的代表作是魯道夫·奧托的《論神聖》,奧托說,有至高無上、超越世俗的東西存在,追求這個東西的行為就是信仰。」

一位佛教的出家人曾寫過一篇文章介紹基督教堂的建築美,開篇就引用奧托的話,「宗教是一種內心的本能,或氣質,它獨立地、不藉助感覺和理性,能使人們領悟在不同名稱和各種偽裝下的無限。沒有這種才能,也就沒有宗教」。《論神聖》有中文本,但在一些專門研究宗教的人來看,也是一本很難讀的書,不過有學者做過較為通俗的解讀——奧托的論述中,「神聖」是一種完全特殊且不可歸納為任何其他東西的心理狀態,是對神既敬畏又嚮往的感情交織。他杜撰了一個詞「numinous」來稱謂這種很難定義的心理狀態,體驗到對神既敬畏又嚮往的感情交織的 「numinous」就是體驗到「numen」(拉丁文元神)的存在,就是人們意識到自己只不過是被創造物。人們感到「numen」是「完全的他者」,具有威嚴和力量,既可怕又迷人。

沈奇嵐女士說:「宗教很難定義,但只要為人的生存提供意義系統與規範,那就是有宗教性的,這個判斷相對容易,由此說來,居士的行為就是宗教性的。許多高級管理人員學佛法,也是宗教性的。我在德國採訪幾個中國年輕人,他們出國之後接觸基督教,慢慢有了信仰,我關心的是,為什麼中國傳統文化沒能幫他們解決生命中的疑惑,他們認為中國的關係文化很討厭,人與人之間很虛偽。一個人有信仰後價值觀上會有變化,但他的社會活動是怎麼變化的,行為方式上的變化,也是宗教對他生命構成中的影響。」

沈奇嵐女士就讀的明斯特大學,有過一位校友,就是當今的教皇約瑟夫·拉青格。郁雋先生介紹說:「拉青格剛成為教皇,就去科隆參加世界青年日活動,要與100萬年輕人一起做彌撒,德國《明鏡》周刊當時就做了一個封面故事,題目是教皇來到了一個沒有信仰的國度,因為在德國,去教堂的人數在減少,神職人員需要從外國引進。信基督的人數下降,印度教、風水越來越吃香。拉青格曾主管天主教信義部,規定天主教的基本教條,什麼可以做,什麼不可以做。許多人都有所了解的那個漢斯·昆是一個相對自由主義的天主教神學家,他對一些社會問題提出過一些自由主義的觀點,後被革除教職,不許在任何天主教大學裏任教。拉青格當了教皇后和漢斯·昆曾共進晚餐,做出和解的姿態。西方的神學院系統,每一代神學家都在闡釋和思考社會現實問題,神學一直與時俱進。但是,反過來講,如果在一個很世俗的世界裏,一個宗教什麼都可以做,可以墮胎,可以婚前性行為,可以吸毒,它的價值觀和這個世俗的世界沒什麼不一樣,那它也很難吸引別人去信仰它。佛教可能沒有對消費社會的一些現實問題做那麼多與時俱進的解答,但其智慧與準則卻依舊吸引人。在陳曉旭之前,有歌手李娜出家、演員黃元申出家,陳曉旭之後也還會有人修習佛法,這樣的人很多,這樣的故事也很多,最早那個人就是佛陀本人。」

在沈奇嵐看來,她的那些訪談對象都獲得了一個新的角度去面對人生,但是不是每件事情都能用他們獲得的這個新角度去面對,又是一個比較大的考驗。他們之所以有了信仰,是因為他們年輕時學到的那些東西還不足以應付這個世界和這個時代。她說:「現在德國的小學裏也會開設一些宗教學課程,把它當成一種知識來普及,不要一說佛就是神秘的、遁世的,一說道就是養生的,也許這些都是偏見,也許大家都需要宗教學知識的普及,德國的穆斯林多了起來,印度教也在德國修建自己的神廟,他們要學會和有信仰的人一起生活,學會和不同信仰的人一起生活。」