韓戰中,斯杜毛各欲何圖

65年前的朝鮮戰爭是冷戰的第一場熱戰,在國外,韓戰是被遺忘的戰爭,現在極少見到關於它的分析和評述。在國內,學者沈志華查閱了大量蘇聯解體後解密的文件,披露大量史實,可謂功德無量。但是筆者在一個根本問題上,即50年初斯大林允許並支持金日成進攻南韓的原因,與沈志華先生有根本不同的看法。另外,筆者認為,其他主要參戰方的意圖,都有可推敲之處:美國的反應為什麼看起來進退失據,毛主席為什麼要出兵參戰。

這些問題決定了韓戰的性質和結果,不可不察。

斯大林的戰略

歐洲二戰結束時的波茨坦會議(筆者2014年參觀了會議舊址)劃分了歐洲戰後的勢力範圍。蘇軍的佔領區基本上自然成為蘇的範圍,德國一分為四,蘇取它佔領的那份。此刻斯大林犯了個影響深遠的重大錯誤,他允許將柏林劃為東西柏林。從此,西方盟國在蘇的勢力範圍內有了一塊飛地,這塊飛地進而成為西方的櫥窗,給斯大林帶來無盡煩惱,成了他的眼中釘肉中刺,極欲拔之。48年6月,斯大林命令封鎖西柏林與西方的所有陸路通道,逼西方盟國放棄西柏林。美國為首的西方盟國拒不退讓,用空運為西柏林的兩百多萬人口提供糧食和燃料。這是一個難以設想的壯舉,西方盟國做到了。當時局勢很危險,雙方都不肯示弱。為應對蘇聯的威脅,49年4月北約成立。斯大林此刻並不想打仗,他退讓了,49年5月解除了封鎖。這一事件對斯大林的觸動很大,他看到了西方盟國,即美國的對保衛西柏林和西德的意志,以及美國尚存潛在的戰爭能力。

蘇聯自認是歐洲國家,斯大林當然是歐洲中心論者。保住二戰後所佔領的東歐各國成為它的核心利益。這些國家在戰前多是民主或半民主國家,在波茨坦會議,斯大林許諾東歐國家自由選舉,當然從未打算兌現。相反他成立共產黨政府,血洗反對派。人民在蘇式鐵腕統治下,不得不低頭,但積怨日甚。而美英與他在二戰時建立的同盟關係僅兩年便蕩然無存,反目為仇。斯大林不得不考慮發生戰爭的可能性。當時在歐洲,蘇在陸軍兵力上佔有極大優勢,但斯大林從北約的成立和西柏林事件意識到,如與西方盟國在歐洲打長期的常規戰爭,他並無勝算,因為他孤立無援。一旦戰事發生,這些東歐國家非但不能給蘇聯以戰略縱深和戰略支持,反而需要大量蘇軍分兵鎮守。如若戰勢不利,這些國家便要倒戈造反,蘇聯就要喪失它在二戰得到的一切。這好似一塊碩大的肥肉卡在狼的喉嚨里,吞咽不下,若冷風一激打個噴嚏,反可能被噎死。

斯大林必須降低與美國在歐洲發生直接戰爭的可能性。他的方法是給美國在世界的另一個地點製造一個麻煩熱點,最好是戰爭。朝鮮是他的最佳選擇,有三個因素。

一是人緣。金日成受中國革命成功的鼓舞,早就按耐不住,要求斯大林提供武器,支持他進攻南韓,統一朝鮮全境。這是位自告奮勇的好同志。

二是地段。朝鮮在遠東,一舉可把美國的注意力從歐洲調到萬里之外。而且,南韓面對日本,若括囊其中,可直接威脅美軍佔領的日本,點到美國的痛處,不容它不反應。另外,朝鮮毗鄰蘇聯,援朝軍火運輸便利,可由鐵路直達前線。

三是自身安全。請注意,斯大林是給美國製造麻煩,不是給自己製造麻煩。萬一金日成的進攻有失,戰火回燒,絕不可讓它燒到西伯利亞來。為此他要打造一堵防火牆。

聰明的讀者,您猜對了,這堵防火牆是新中國,也就是中國人民的血肉之軀。1950年初,他與毛主席簽訂了中蘇軍事聯盟。條約一簽,他立刻同意金日成南侵,但一再要求金日成事先訪問北京,獲得毛的支持,把毛拉上戰車後座。斯大林是位高明的棋手。他不但聲東擊西,而且走一步看三步,把自己臀部保護地嚴嚴實實。

韓戰是斯大林對美國的戰略牽制。筆者記得沈志華先生在他的文章提到,他發現斯大林在給一位東歐共產黨領袖的信中,解釋了他發動韓戰的原因,「美國的注意力從歐洲被引向了遠東」。遺憾的是沈志華先生未與採信。沈先生本人的猜測是,因根據中蘇條約,蘇占的旅順幾年後要交還中國,斯大林要在朝鮮得到一個替代的不凍港而支持金日成南侵。這顯然太過牽強,無稽之談。蘇聯不靠貿易立國,蘇海軍也談不上在西太平洋與美軍爭奪制海權,遠東的不凍港並非至關重要,他不會在歐洲緊張的情況下,為之發動戰爭,況且北韓也有若干不凍港。筆者不認為沈先生犯了低級錯誤,寧願相信他言不由衷。

美國的應對

50年6月金日成南侵,勢如破竹,確實打了美國總統杜魯門一個冷不防。

杜魯門是一位比較平庸的總統,他沒有羅斯福的戰略眼光,二戰後他的唯一的概念就是讓美國大兵趕快回家,致使美軍實力急速過渡下降。那個時代的美國人都是歐洲中心論者,有限的美軍實力要`放在歐洲,對付蘇聯。除了在日本不得不派駐佔領軍外,美國的戰略是放棄亞洲。正是美國將南韓明確排除在美的亞洲防衛圈外,使得金日成認為美國不會幹預,才敢於南侵。

但是出乎預料,杜魯門這次選擇了直接軍事干預。他意識到共產主義的武力擴張與二戰前希特拉的擴張無異,綏靖主義只能意味着將來更多的麻煩。

杜魯門是通過聯合國安理會出兵干預,斯大林完全可以予以制止,但是沒有。1960年代,筆者尚年幼,就聽說,當年蘇聯犯了個錯誤:蘇聯抵制安理會開會,沒有使用否決權,使美國關於干預韓戰的決議得以通過。現在認識到,蘇聯代表缺席而未使用否決權當然是斯大林的刻意所為,讓美國直接捲入遠東的戰爭正是斯大林夢寐以求的。什麼錯誤,真是笑話!

杜魯門軍事干預的初衷是保住南韓。開始時並不順利,幾乎被趕下海,直到麥克阿瑟仁川登陸,北韓潰不成軍,局勢才大反盤。此刻麥克阿瑟越過38度線北侵,滅掉金日成,只要成本不太高,杜魯門樂見其成。

但中國軍隊入朝參戰後,美軍遭受重大傷亡(按美國標準)。在這新情況下,為李承晚統一全境,讓美軍再大量流血去攻佔北韓,就完全不是杜魯門的選項。51年當戰線在37-38線拉鋸,杜魯門竟撤換聯合國總司令麥克阿瑟,這是美國歷史上絕無僅有的。其中原因頗多,但關鍵是麥克阿瑟堅持要不惜代價,取得戰爭的徹底勝利,與杜魯門的意圖全擰。接任者李奇微完全依從杜魯門的旨意,放棄麥克阿瑟在北韓敵後登陸,包抄中國軍隊後路,獲得戰爭全勝的宏大計劃,而滿足於擊敗中朝五次戰役的戰術勝利。而當51年7月後戰線恢復到38線附近,中國軍隊精疲力竭無力再進攻,南韓穩定下來,杜魯門就急於談判停戰,結束戰爭,表明他極力想從韓戰早日脫身。

應該說美國高層並不傻,他們早已看清斯大林想讓美陷入遠東戰爭泥潭的戰略企圖。51年5月,當時的美參謀長聯席會議主席布拉德利將軍在國會關於麥克阿瑟解職的聽證會說了那段名言,筆者直譯如下:

「在當前情況下,我們已經建議反對擴大這場戰爭從朝鮮也包括到紅色中國。這種常被描繪成與紅色中國有限戰爭的行動過程,把我們的力量太多地用在一個無關鍵戰略價值的地區,會增大我們當前正在採取的行動(韓戰,筆者)的風險。

紅色中國不是正在尋求主宰世界的強大國家。坦白說,依參謀長聯席會議之見,這種戰略(擴大戰爭到中國,筆者)會把我們捲入,在錯誤的地點在錯誤的時間與錯誤的敵人,一場錯誤的戰爭。」

這段話清楚地表明遠東在美國全球戰略中的末端地位。美要保存主要力量應對真正強大敵人在關鍵地區的挑戰,不言而喻,那就是蘇聯和歐洲。

這段話被斷章取義的解釋為美國因懼怕中國而後悔打韓戰,真是莫名其妙。

美國之所以如此「委屈求全」,是因為不想打世界大戰。這不僅是美政府,也是美軍方高層的意思。布拉德利將軍在同一國會聽證會上就表明了極力避免引發世界大戰的意圖。

對布拉德利將軍得多說幾句。讀者若看過電影《巴頓將軍》就會認識他。他從巴頓的副手一躍成為美軍在歐洲戰場的總指揮,麾下達90萬軍隊,位高權重,卻被稱為士兵將軍。更有意思的是,從電影可以看到,與好戰的巴頓相反,他是位不喜歡打仗的將軍。其實,正是因為他的歐戰背景和鴿派特質,使他被杜魯門遴選為參謀長聯席會議主席。

麥克阿瑟曾說,韓戰的一大謊言是杜魯門稱他的軍事干預是警察行動。不過這非完全是謊言,確實是杜魯門的初衷。

麥克阿瑟還說,韓戰的另一大謊言是中國軍隊自稱志願軍。這也非完全是謊言。中國人民不是志願的,但毛主席是積極自願主動的出兵韓戰。

毛主席為何出兵

官方的口號是抗美援朝,保家衛國。這後一句,即參戰是為了阻止美國以朝鮮為跳板侵略中國,是胡謅,如同我們被告知的韓戰是南韓發動的一樣,純屬謊言,筆者另文析辨。

1950年10月2日至5日,中共高層開會是否要出兵朝鮮。會上一片反對之聲。林彪明確表示,美軍不會入侵中國,而出兵朝鮮使中國冒極大風險。然而毛不理睬一切合理的反對,獨斷專行,決然出兵朝鮮,卻從未給出任何稍微站得住腳的理由。筆者認為,毛主席不瘋不傻,他的出兵決定確有不易擺到桌面上的深層原因:一邊倒的投名狀。

何為一邊倒?就是在國際事務上追隨蘇聯,國內製度上學習蘇聯,是毛制訂的最重大的建國國策。有意思的是,在49年前,中共仰仗蘇聯,毛與斯大林的關係卻一直是疙疙瘩瘩。建立政權後,中共對蘇聯的依賴性減少,按常理,中國應遊走在美蘇之間,從雙方獲取最大利益。毛主席卻決定公開一邊倒,使許多人百思不得其解。

在歷史上,通常改朝換代後,開國皇帝(除了秦始皇)都會讓人民恢復生產,穩定社會,使新政權得以鞏固。但毛主席不循此道,他給自己的定位是斯大林加秦始皇,又兼有中國人的時代夙願,船堅炮利,兵悍國強。他要的不是大戰後的與民休養生息,而是現代化武器,軍火工業和國家的重工業化,而且只爭朝夕。

毛早已考慮清楚,如果與美國保持關係,美國會慷慨援助一般性的生產生活物資,來個東方馬歇爾計劃也未嘗可知。但美國決不會給他的武器和武器工業,花錢也買不來。唯一的希望是蘇聯,為了得到它們,毛必須旗幟鮮明的倒向蘇聯。

但斯大林一直對毛心存疑慮,擔心他是鐵托式的人物,即使毛宣佈了一邊倒,他也不相信。50年2月,毛訪蘇,斯不冷不熱,拒絕提供毛要求的大規模援助。毛深知斯大林是個不見兔子不撒鷹的主,為取得斯大林的絕對信任,必須為他火中取栗,最好的方法就是與蘇聯的最主要的敵人美國血戰一場,獻上個千百萬顆人頭的投名狀。韓戰恰逢其時。

林彪有所不知,他的回答適得其反,更使毛主席放心大膽地出兵朝鮮。只要不擔心美軍打進本土,危及新政權自身的安全,毛就無所顧忌。毛向斯大林表態,即使無蘇聯的空軍掩護,中國也要出兵援朝,斯大林深受感動,疑竇盡釋。毛主席賭博成功了,此後,雖花費不菲,但東西是有了。陸軍軍隊武器全部換裝,儘管規模不大,也有了空軍和海軍,更重要的是還有了飛機製造廠和坦克製造廠。斯大林死後,又獲得了156個大型援建項目和原子彈的藍圖。

毛主席如願以償,人民歡呼雀躍,高呼毛主席萬歲,沒有人知道中國曾與滅頂之災擦肩而過。如果當時的美國總統性格像羅斯福,對被中國軍隊的偷襲,不肯善罷甘休,大規模的報復,那麼中國所有的大中城市就會變為二戰後的德國和日本:一片廢墟。

誰贏誰輸

1951年7月韓戰既在38線附近陷入僵局,停戰卻是1953年7月。在這兩年裏,杜魯門欲停戰而不可得,有點悲戚,可他沒想到他還有位也備受煎熬同志:金日成。金日成已清楚,吞併南方已不可能,而戰爭的延續只能把北方打得更爛。他極力向斯毛要求停戰,但他的兩位恩主卻戰意甚濃,決不罷手。對斯大林來說,好不容易把美軍拖到遠東一隅,豈容它輕易脫鈎;對毛澤東來說,戰爭已入佳境,本土無恙,軍援滾滾而來,這樣的戰爭還可以打一百年!不幸的是1953年3月,斯大林突然逝世,蘇共新領導認為韓戰的必要性不如從前,而且花費巨大,決定停戰。毛當然無法繼續打下去,4個月後,停戰協議終得簽署。

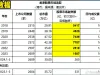

韓戰結束的戰線與開戰時相比,平均北移了幾公里,這當然不表明杜魯門勝了,斯大林和毛主席敗了。某方的輸贏應判斷其戰爭目的是否達到。

筆者認為斯大林全勝。他給美國製造了個戰爭,讓美國不亦樂乎的忙了3年。在這3年裏,原來卡在喉嚨上的那塊肥肉咽到肚裏:他在東歐諸國的政權得到鞏固,變成衛星國拱衛蘇聯。而最意外的戰利品是中國,毛主席主動加盟,一個近10億人口以蘇聯為中心的堅如磐石的社會主義帝國橫跨歐亞。唯一的遺憾是他享受這個無冕王的尊貴的時間太短。

美國只有部分勝利:南韓保住了,但是共產主義的在遠東的擴張並未被遏止。杜魯門沒有膽量將(空中)戰火燒到中國,使毛主席愈發看透美帝是個紙老虎,此後更無忌憚,到處輸出革命。布拉德利將軍真是小看了紅色中國,在我們的大力援助下,1954年越南共產黨就席捲了北越,而且最終在60年代成為美國的噩夢(當然,最最終又成為中國的噩夢)。然而就韓戰而言,筆者並不把美軍沒有攻佔朝鮮全境當作美國的失敗,因為攻佔北韓並不是杜魯門的戰爭目的。(順便提一下,筆者最近遊華盛頓DC,認為韓戰紀念碑是筆者所見過的最好的戰爭紀念碑。)

毛主席近乎完勝。美軍被趕回38線,北韓保住了,這的確是巨大的軍事勝利,儘管主要是因為敵方無心戀戰。在世界舞台上,新中國血腥亮相,在社會主義陣營里,毛的聲譽極大提升。更重要的是斯大林接受了他的投名狀,他索要的軍援和經援滾滾而來。出兵朝鮮對國內政治也大有裨益。通過戰爭煽動起了對美帝的瘋狂仇恨,製造了一個對鞏固新政權頗為有用的敵人。軍事上的勝利也被極大地轉化為對領袖的崇拜,毛踏上通往神壇的第一階梯。然而毛主席也遭受了一個意外的,不可言喻的,無法彌補的巨大損失:失去了他唯一的皇位繼承人。太子為一頓早飯,斷送了他自己和另一位年青人的生命。毫無疑問,這一事件改變了中國的現代史,尤其完全改變了中國的現狀。

南韓基本贏了,儘管它未能乘機統一北方,但保住了自己。額外收穫是從此抱住美軍的大腿,省了巨萬的國防開支。事實上,若沒有60年來美國駐軍的威懾,北韓的虎狼之師早已席捲南韓N次了。

至於金日成,他基本輸了,不但南方沒攻下來,北方也打得稀爛。所幸,戰後蘇中都競相提供了大量援助,恢復很快。另外,他以戰爭失利為口實,清洗了南方派和延安派,建立了金氏王朝。他並沒有全輸。

還有一位身影罕見的輸家,中國人民。幾十萬條年輕的生命消逝,有人知道他們是誰嗎?另有幾十萬具鮮活的人體被炙熱的鋼鐵撕裂,或被冰天雪地凍僵,有人知道他們的感受嗎?血海屍山,換來的是飛機大炮和製造它們的機器,在二戰後的世界,若不是窮兵黷武,惹事生非,何益之有。我們保衛蘇聯大哥,反目成仇;援救朝鮮小弟,若即若離;而美國素來善待中國,就是對新生的紅色中國本也無多少惡意,我們主動與之血戰為敵,而後作繭自縛,自絕於文明世界30年,圖個神馬?如果某位硬要說近百萬人死傷的主要成果是打出了國威軍威,對心肝全無之輩,筆者無言以對!

網上有人用布拉德利將軍著名的4-錯誤句式反套中國出兵朝鮮,貼切但略有遺漏。筆者完整闡述如下:對於中國人民,抗美援朝是於錯誤的時間,在錯誤的地點,與錯誤的敵人,冒錯誤的風險,以錯誤的代價,為錯誤的目的,打的一場完全錯誤的戰爭。