總統當選人蔡英文2016年5月20日上午將在總統府宣誓就職,並發表就職演說。在蔡英文就職宣誓前,蔡英文接過了中華民國兩塊玉璽,刻印之文字分別為「中華民國之璽」與「榮典之璽」。

蔡英文5月20日宣誓就職(圖源:中央社)

中國的璽文化歷史悠久。秦以前,民眾喜歡用金屬玉石雕刻為私人印信,按照個人喜好通常都有龍或者是虎作為裝飾。

秦以後,政府禁止皇帝以外的人以金玉作為私人印信,皇帝所用的印信被稱之為「璽」。公元前221年,秦始皇滅六國統一中國後獲得和氏璧(一說是藍田玉),秦始皇將其琢為傳國玉璽,替代遺失的「九鼎」作為天子的象徵,又命丞相李斯在和氏璧(一說是藍田玉)上寫「受命於天,既壽永昌」八個蟲鳥篆字,由玉工孫壽刻於其上。

在眾多玉璽中,也以秦始皇的這塊最為知名。秦、漢、魏、西晉、前趙、東晉、宋、南齊、梁、陳、隋、唐、後梁、後唐各朝沿用秦始皇之傳國玉璽,上面刻有「受命於天,既壽永昌」,以和氏璧製造。

在王莽篡漢時,曾向當時的太皇太后王政君索取傳國玉璽,王政君非常憤怒,便將玉璽取出摔砸於地,為此傳國璽還碎了一角,雖然日後王莽以黃金補上缺角,卻仍看的出摔碎的痕跡。可惜,傳國玉璽在後唐末帝李從珂自焚之時失蹤。

由於傳國璽的下落不明,明、清兩朝均沒有傳國璽。因此,明朝開國時,明太祖朱元璋有三件憾事,其中首件就是「少傳國之璽」。

為此,明、清兩朝即大量製作玉璽以減輕傳國玉璽的重要性。明初洪武、永樂兩朝制璽十七方,嘉靖年間再制七璽,稱二十四御寶,由尚寶司官掌管。清至乾隆時藏寶三十九方,高宗選定其中二十五方作為正式國寶,稱清二十五寶。

在辛亥革命建立民國後,也開始製造玉璽。當時國璽不止一個,比如袁世凱當政時期就有5顆,有大元帥印、大總統印等等。

1928年11月2日,在蔣介石的授意下,國民政府國務會議議決:制玉質國璽,文曰「中華民國之璽」,只是由於一時缺乏好玉,只好日後再製作。

後來發生蔣桂戰爭,陳濟棠感激蔣介石知遇之恩,在得知蔣介石急需一顆國璽但是缺少適合印材後,立刻派人去緬甸尋找玉石,終以9500塊大洋收購一塊上等青翠玉石獻給蔣介石。這塊玉石遂交給印鑄局局長周仲良,1929年10月9日琢制完成,1929年10月10日啟用。璽鈕上刻青天白日國徽並系寶藍色絲穗綬帶,重3.2公斤,璽身高4.3公分,連璽鈕部分全高為10公分,璽面為13.3公分見方,主要用在外交事務的文件簽署。

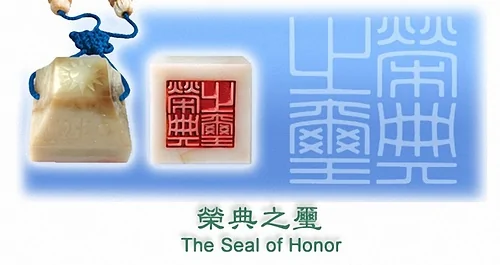

後來民國又製作了一塊玉璽「榮典之璽」,用羊脂玉製造。當時新疆省政府主席金樹仁命令和闐縣縣長陳繼善向民間徵求玉材,1930年7月委由新疆省政府駐南京市代表廣祿、張鳳水出發獻上,由國民政府文官處印鑄局負責設計、琢制完成。成品重4.3公斤,璽身高4.6公分,連璽鈕部分全高為11.1公分,璽面為13.6公分見方,璽鈕上刻有青天白日國徽,璽鈕邊並刻有太陽、龍身、祥雲等飾紋,鈕上系有寶藍色絲穗。1931年元旦國民政府主席蔣中正親手受呈,主要是用在頒發勳章和褒揚令。

一顆是「中華民國之璽」,一顆是「榮典之璽」,這兩顆國璽後來都被蔣介石帶去了台灣。在2008年陳水扁向馬英九交接時,象徵接掌國家的「中華民國之璽」、「榮典之璽」兩枚國璽以及總統之印暨職章,由立法院院長王金平自陳水扁總統手中接過,然後授與總統當選人馬英九,而那一剎那正式完成政權交接。

蔡英文也於今日(5月20日)上午9時06分接過「中華民國國璽」。接過國璽的同時,也象徵中華民國最高權力正式交到蔡英文手上。