「去年以來,我們在全國超過700家醫院開展了一項大規模的基線調查。初步分析發現就診患者中女性陰道炎症感染比例佔到18.5%。」

近日,在由國家衛健委能力建設和繼續教育中心主辦的 「女性生育力保護與婦產疾病同質化防治能力提升項目」啟動會上,北京協和醫院婦產科學系主任朱蘭表示,每五個人里有一個人因為(婦科)炎症來就診,足以說明該類疾病在基層比較高發。但總體來看,基層婦科常見病就診量仍顯不足。

世界衛生組織(WHO)相關數據顯示,中國女性中40%患有不同程度的生殖道感染等婦科疾病,已婚婦女的患病率則高達70%。由此估算,中國大約有3億婦女患有這種疾病。

長期患有生殖道感染類疾病,不僅影響女性生殖能力,也會增加女性的患癌風險。隨着中國社會人口老齡化問題的日益突出以及生育率逐年下降帶來的新挑戰,婦科疾病的早發現、早診斷和早治療更顯重要。

但目前,基層醫療資源供給尚難以匹配婦科常見病診療和用藥需求。朱蘭提到,目前基層醫院婦產科建設有四大突出問題,即患者的就診量不足,醫護人員配置不足,人員斷層,醫護人員能力欠缺。

那麼,如何改變這一現狀?婦科醫療資源下沉又將為企業帶來哪些機遇?

被忽視的婦科常見病

「山東在做『兩癌』篩查的過程中,發現了一個老太太,差不多七十歲了,子宮脫垂非常厲害,但其羞於開口,連家人都不說。當地在發現這樣的情況後,馬上給她做了治療,(她的)生活質量一下就不一樣了。」清華大學醫院管理研究院教授馬晶在前述啟動會上說。

「兩癌」即宮頸癌和乳腺癌。子宮脫垂則是一種常見的婦科泌尿生殖系統疾病,根據《中國衛生健康統計年鑑(2022)》,因女性生殖器官脫落而住院的患者中,除了高齡組,還有約三成為45-59歲年齡組女性。同時,該疾病縣級醫院住院人次明顯低於城市醫院。

患者就診量不足,是朱蘭等在前述調研中發現基層醫院婦產科建設存在的共性問題之一。

在該現象發生的背後,與女性疾病危害知曉率不足、就診意願低、基層對婦科常見病篩查力度不夠等因素息息相關。此外,在基層尤其是農村基層,醫護人員配置不足且能力欠缺、藥物配備不足等,也讓「小病不出縣」比較難實現。

相關研究顯示,婦科常見病中排名前 7 位的疾病依次是宮頸炎、乳腺增生、陰道炎、子宮肌瘤、卵巢囊腫、附件包塊和盆腔炎。其中,生殖系統感染是發病率最高的疾病類型,宮頸糜爛是宮頸炎的主要類型,31~40歲女性的發病率最高,可能與雌激素水平有關。

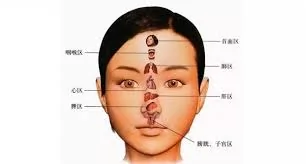

天津醫科大學總醫院婦產科醫學中心主任薛鳳霞對第一財經等媒體介紹說,生殖道感染包括外陰炎症、陰道炎症、宮頸炎症、子宮內膜炎症、輸卵管炎症、盆腔腹膜炎症等。

「目前,公眾對婦產科感染性疾病的危害認知不足。一說是腫瘤,大家都害怕。一說炎症,大多數人可能在查體時發現後,還沒症狀,覺得忍一忍就能過去。」薛鳳霞說。

據其介紹,女性生殖系統任何部位的炎症都可能引起不孕症,反覆性流產、早產,或者懷孕後的胎膜早破等,對生育力的危害非常大。與此同時,陰道感染還可能導致宮頸癌發病,並會增加性傳播疾病發生的風險。

除了不夠重視,在薛鳳霞看來,由於婦科是發生在私隱部位的疾病,一些患者不願意到醫院看病,而是選擇上藥店買一些洗藥。「『難言之隱,一洗了之』,這是流傳很多年的一個廣告詞,但在治療上是錯誤的。」

篩查,是另一個影響「早治療」的關鍵因素。在中國,婦女常見病篩查工作在一定程度上受到了宮頸癌和乳腺癌檢查項目的影響。但相較於影響婦女健康的重大疾病,婦科常見病篩查工作在基層的重視程度還不夠。

2019年農村婦女「兩癌」檢查項目被納入基本公共衛生服務。2021 年底,國家衛生健康委員會進一步規範宮頸癌、乳腺癌篩查工作,並提出以農村婦女和城鎮低保婦女為重點,為適齡婦女提供「兩癌」檢查和婦科檢查服務,促進早診早治,提高婦女的健康水平。

2011年出台的《中國婦女發展綱要(2011-2020年)》中要求,到2020年婦女常見病定期篩查率需達到80%以上。而根據該綱要終期統計監測報告,2020年婦女常見病篩查率達到86.6%,實現了既定目標。

「2020年後相關部門不再要求上報婦女常見病篩查相關數據,這可能導致該項工作的開展力度有所減弱。」一篇今年發表在《中國醫學科學院學報》上,以國務院參事、北京協和醫學院衛生健康管理政策學院教授劉遠立為通訊作者的研究文章如是指出。

從診療來看,朱蘭說,根據前述千縣調研第一階段摸底的結果分析,發現了兩大問題:一是絕大部分(基層)醫生認同區分不同類型陰道炎的重要性,但由於患者意願和醫院技術限制,僅有51%基於病原菌類型進行了診斷;二是用藥不規範,目前,基層不合理用藥問題仍然突出。

朱蘭認為,婦科疾病不是致命性疾病但很常見,也是民生領域亟需解決的問題。而婦科感染作為一門亞專科,要想實現其整體提升,一方面需要國家層面予以重視,包括在衛健委層面和科技部層面爭取立項,動員更多基層婦產科醫生參與進來;另一方面,需要讓基層具備同質化和規範化的診療能力,並提升公眾知曉率,比如知曉疾病的真實發生率。

「線上問診,是壓力也是動力」

然而,基層婦產科建設是一件較長周期的事情。互聯網診療,在一定程度上可以彌補當下「醫護人員配置不足,人員斷層,醫護人員能力欠缺」的問題。

但互聯網診療是賦能患者,還是賦能基層醫療?院外服務市場是否會進一步擠壓原本就體量不大的院內服務市場?

「基層醫療市場不是一場零和遊戲。」拜耳健康消費品中國區總經理何勇在接受第一財經採訪時稱。他表示,院外服務市場的發展,確實會給基礎醫院帶來壓力,但壓力也是動力。而站在患者的角度,院內和院外醫療服務各有優劣,互為補充。

他認為,首先,二者各具優勢。如果想要基層在知識、治療等層面對婦科常見病達到一定「同質」,就需要不同地區醫療服務人員減少認知上的誤差。在此背景下,通過互聯網診療,可以連結更多的專家資源,提高治療效率,減少社會資源的浪費。但與此同時,並非所有診療都能在線上完成。比如,在個人健康中,小到一個炎症,都需要不同的菌類病原檢測,這通過線上問診不一定能夠完全解決。

其次,二者相互促進。何勇說,從患者的角度而言,可以事先通過互聯網問診,了解到疾病存在的可能性,再基於線上初步問診結果,就近前往當地基層醫院進行檢查,形成「早發現」到「早診斷」「早治療」的閉環。

「此外,『線上問診』並不會產生所謂的排他性,省級醫院醫生可以上線,縣級醫院醫生也可以上線。」何勇說。

美團醫藥即時零售業務總經理王丹也認為,從系統性來看,「線上問診」可以更好賦能患者,與線下醫療服務也並非競爭關係。

從醫療資源下沉的角度,她對第一財經分析說,線下義診的溝通和時間成本高,服務群體有限,而「線上義診」從一定程度上可以緩解專業醫療資源稀缺的矛盾。

賦能基層醫療和患者的過程中,也讓企業看到「商機」。根據《中國體外診斷產業發展藍皮書》,我國婦女婦科疾病檢出率高達 68.3%,近10年來我國各地區混合性陰道炎的發病率約為7.33%-56.80%。婦科分泌物檢測儀器及配套試劑市場潛力較大。另據市場機構測算,生殖道分泌物分析儀器的市場規模約35.44億元,每年配套檢測試劑耗材的市場規模約為31.55億元,共計66.99億元。

王丹說,婦科疾病更具有私隱性。部分女性去醫院做婦科檢查還是有比較大的心理負擔,這也為企業開拓更簡化的居家場景的檢查服務提供機遇。「比如,能不能提供一些上門檢測,讓女性可以居家檢測來判斷自己的病程或健康程度,再去做相關的用藥諮詢或者就診,而不是盲目地用洗液或者其他藥物緩解症狀。」