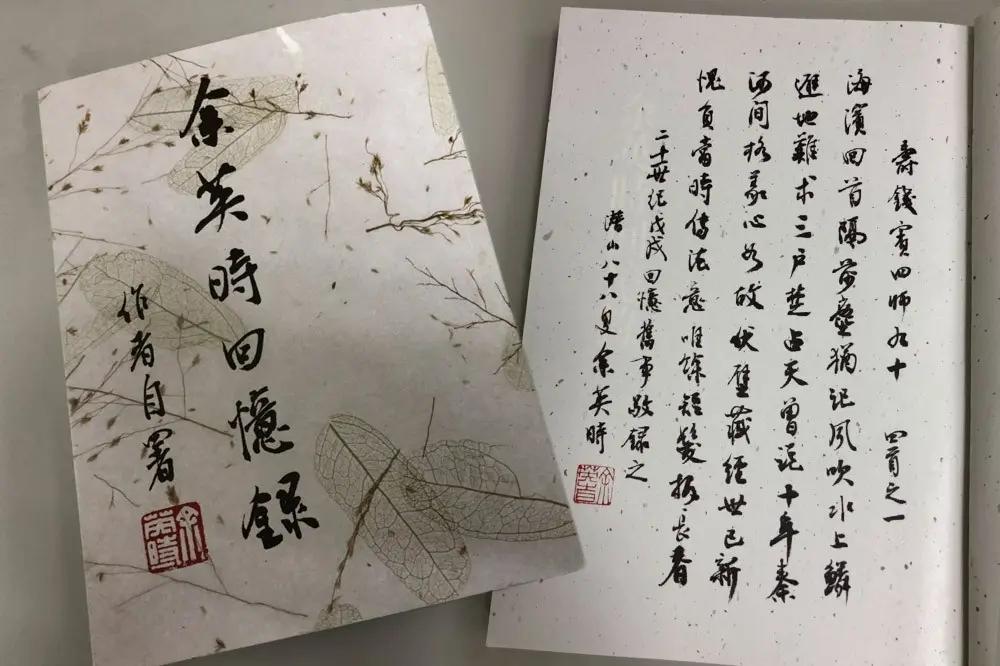

被封為「21世紀中國史學泰斗」的中研院院士余英時日前在睡夢中逝世,震撼華人史學界。(圖片由廖志峰提供)

當我聽到余英時教授過世的消息時,我第一時間的反應是:假新聞吧?什麼時候我們開始懷一切我們所接受到的訊息?什麼時候我們又希望所有的新聞都是假的?這個當下忽然覺得所有人間事物都飄忽了起來。我花了一些時間才接受這個事實,但是又太難以置信,我明明在7月23日的上午才打過電話給余教授,請他為允晨文化四十周年題幾個字,而他一口就答應了,只是有但書:「我沒辦法寫太長。」

我說:老師想怎麼寫就怎麼寫,沒有壓力。他問:急不急?我說:不急,老師慢慢寫。我習慣了等和不催促,就像過去一樣,我認為不要給老人家太大的壓力。這次,余教授沒有交稿,就先離去了。我特別難以為懷的是,不是沒收到字,而是我明明還有一些事想跟他說。近年來,他因為重聽,我不好一次說太多。電話中他說:你有什麼事就給我打電話。我沒聽懂,維持着一個月打一次電話的頻率,我不想太打擾他。等我意識到他話中的期待已經太遲,我以為還有時間。

這一生我遇到兩個1930出生的人,一個是我父親;另一個是余英時教授。我在普林斯頓時和余教授的閒聊中。也聊到這個年代上巧合:父親出生時是日本人,過世時是中華民國人;余教授出生時是中華民國人,一度是無國籍人,然後是美國公民。我心中想的是,時代。他們有着完全不同的人生路徑。

生死的話題其實在我初到余教授家時就談到了。現在想來,我也不知道為何這麼失禮?起因是我一到普林斯頓下榻的旅館,余師母就來接我去吃飯,余教授則在家裏等我。吃飯的地方是普林斯頓大學裏教授用餐的餐廳,我既興奮又緊張,我覺得我好像走進電影《美麗境界》裏,每個和你錯身而過的人都是諾貝爾獎得主約翰·奈許或托妮·莫里森。或許太過興奮,我至今記得是餐廳的環境,至於吃了什麼,全忘了。用完餐後,余師母開車帶我到街上採買和辦事,先繞去墓園,交代管理者一些事,也看看余教授父母親的墓地,以及她在此處安眠的朋友們,她的朋友有的來自上海,有的來自台灣,師母說:現在他們都在這裏了。離開墓園後,我們就直接回到余教授家,到的時候,余教授已經在大門口等我了。我從沒有想到我會得到這樣熱誠的接待,一直到我踩着地毯,走進他家時我都不敢相信是真的。我本來要脫鞋子進去,但余教授說:我們家不脫鞋。我信以為真。我就這樣走進去了,然後我們就開始聊了,我對余教授說:我剛剛去了墓園,也去看過您父母親了。余教授說:我將來也會在那裏。我接口說:我會來看您。

余英時父親墓園,余英時身後也將葬於此。(圖片由廖志峰提供)

我在普林斯頓預計停留三天,但我不確定余教授會有多少時間給我,但即使是一天,我也心滿意足。這一天談話結束時,《余英時回憶錄》的書稿問題完全沒有談到,余教授說:你明天再來吧。他很驚訝我們竟從來沒有這樣談過話。我則想:我好想留下來,好好讀書。如果在台灣,我是不會有這樣的說話機會的。余教授請我到街上的中餐館吃晚餐,雖然只有三個人,他卻點滿了一桌菜,生怕我沒吃飽,我後來算一算,我應該吃掉了他們半個月的伙食費。不過,余教授和余師母顯然很開心。我第二天又去的時候,一樣又坐了一個下午,晚餐時間,師母送我回旅館,順路吃點東西,不料余教授竟然跟着,要和我們一起出去。余師母很驚訝,她說:余教授通常只陪客人吃一頓晚餐。

半路上,有自行車車隊經過,影響了行車的速度,余教授對開車的師母說了三個字,我這輩子都不會忘記:「超過去」。超過去?一開始以為我聽錯,後來回過神來,忍不住笑了出來。余師母則照着自己的速度開車,我們去學校附近一家賣魚面的餐廳晚餐,她說:這是余老師最愛吃的。果然,余教授的胃口很好,吃得乾乾淨淨。比我還乾淨。看到余教授胃口這麼好,我也很開心。飯後,余師母開車送我回旅館,我的心情有些沉重,想到明天就離開了,不知道何時再來?下車後,我在車旁和兩位老人家揮手道別,余教授突然從車窗伸出手來和我握手,握得非常用力,我們都不知道這是最後一次的握手。

余英時在普林斯頓的住家。(圖片由廖志峰提供)

回來後,《余英時回憶錄》出版了,先後得到第39屆金鼎獎最佳圖書,第12屆香港書獎,入圍台北國際書展大獎,我始終惦記着要再去看余教授和余師母,並把獎盃送過去,不料,一場世紀瘟疫阻隔了,我怕自己帶病毒給兩位老人家,就只能維持着傳真和通電話。2020年的8月,我一個月沒有餘教授的消息,打了幾次電話沒人接,內心忐忑不安,倒是余教授主動托人來訊說他一切安好,只是因為一場颶風,吹斷了電線,致使通訊中斷。要我放心。他知道我會找他。我想這場颶風也太厲害了吧?竟讓電力和電話中斷了一個月。《余英時回憶錄》出版之後,許多一直朋友來問《續編》何時會出版?我也很着急,有一次我忍不住問余教授:老師最近開始動筆了嗎?余教授說:還沒有。我心裏隱約有個感覺,《續編》要寫出來,大概很難了。我覺得那書寫的動力消失了。

《余英時回憶錄》一開始就是從訪談進行,成書的構想本來也是第三人稱的採訪,只是沒想到曾說過不寫回憶錄的余教授竟然自己寫了起來,雖然沒寫完。我覺得能有一本「回憶錄」出來已經是奇蹟了,內心充滿感謝。書出版時,余教授已經是如他自稱的「米叟」,八十八歲,要再有《續編》,真的要有奇蹟了。這也是為什麼這本書會直接以「回憶錄」命名,卻有沒有分「上下」或「一二三」的原因,我內心深怕到時余教授沒有續寫,這本書空留「上」或「一」,那就太過孤零零了。意識到《續編》成書無期,所以我才在2021年年初,經余教授授權,重新出版了《史學與傳統》,以饗引領鵠候的余迷讀者。

作為一個編輯,面對余教授時我是充滿矛盾的;我既希望繼續和他合作,出版精彩的書傳世,又怕讓他太過勞累,充滿壓力,內心滿是猶疑。如今余教授在睡夢中辭世,選擇安安靜靜地走完最後一程,終於斷了我的懸念,只是斷不了我的哀思。我自2018年9月離開普林斯頓以後,兩次夢到余教授和余師母,夢境場景明亮清晰,醒後想起來是書店,又怕是什麼預兆,每次夢後就給余教授打電話或寫傳真。和余教授長時通郵和通話中,都只是簡單報告和家常,但也蘊含了溫暖的鼓勵,很長一段時間以來,余教授的鼓勵和肯定,是我工作中最重要的動力。在最後一次的通話中,也就是2021年的7月23日,我對余教授說:我沒有特別的事,只是想聽聽您的聲音:但我再也聽不到了。

余教授過世了,我心裏另有一層哀傷,來自1930年代的人,我終於完全告別了。

※作者為《允晨文化》發行人,出版《余英時回憶錄》、《朱熹的歷史世界》上下冊等書