作為在中國曾經大規模推廣的避孕方式,節育環出現在大眾視野,往往與「疼痛」聯繫在一起。這種疼痛有時是經血般的紅色,有時是腹部的下墜感,有時被分解得細碎易捱,直到容納它的這具身體都難以察覺。長達幾十年的歲月里,母親在恥感里沉默,獨自吞咽着疼痛。直到2020年,上一代女性節育環的問題進入公共領域。年輕女孩們猛然發覺,如上世紀般遙遠的金屬環,至今仍留在母親體內,留在曾孕育自己的子宮內。

一、嵌進肉里的節育裝置

醫生推開手術室的門,遞給22歲的語童一個小玻璃瓶:「拿去病理科。」那時候,語童的母親躺在手術室里,由醫生繼續幫她完成取節育環的手術。

從婦產科手術室去病理科的路上,語童端詳那小玻璃瓶里裝着的東西。瓶底淺淺鋪了層白色藥水,裏面浸泡着的,看起來像是一團帶着血絲的息肉。語童猛然領會了那是什麼:「這團息肉是從媽媽子宮裏刮出來的。」

2021年1月,正值農曆臘月,甘肅省天水市處在隆冬之中。家屬不被允許進入手術室。隔着手術室的白牆,語童看不到手術的過程。母親後來對她講述了在手術室中感受到的一切。

先是做了消毒,之後,醫護人員把陰道擴開,伸進探針確認節育環位置。之後,醫生取出了一個20多厘米長的取環鈎,深入她的宮腔。能感受到醫生應該小心地嘗試變換了幾次角度,之後,節育環被取環鈎頂部的長圓形卡住,鈎離了她的身體。

那是一個兩側帶着小巧鈎狀結構的節育環。因為在語童母親體內放置超過18年,節育環的一端已經勾進周圍的肌肉組織,與子宮內壁粘連。避無可避,醫生只能硬生生往外拽,那團息肉就是過程中節育環從母親的子宮裏勾下來的。

有調研標明,佩戴節育環的女性絕經超過兩年之後,節育環取出時出現困難情況的比例達43.9%,而接受調研的女性中,絕經不滿兩年的有96.1%順利完成了節育環取出手術。若節育環長到肉里,發生「嵌頓」,取出時還有大出血的風險。節育環需要定期更換,一般是3年或者5年,最長11年,必須從身體裏取出來。而多數女性,直至子宮內的金屬製品造成更大的安全隱患後,才明白節育環需要及時取出。

術後,語童陪伴媽媽在休息室小憩。母親臉上血色盡褪,語童問:「媽,疼嗎?」

母親聲音細微,「疼。」

她虛弱得沒有力氣說話,輕輕握着語童的手,良久後又說,「跟生你的時候差不多疼。」

從醫院出來時,天已經全黑了。醫院外人群散去,風在空曠里橫衝直撞,母親裹着帽子手套,在語童的攙扶下小步挪動着。麻藥反應太大,馬路邊,語童母親又彎着腰吐了好幾次。路燈昏黃,語童看着二人顫巍的影子,頭一次冒出「母親竟然這麼瘦小」的想法。22歲的自己,已經比母親高很多了。

從醫院步行回家,平時不過6分鐘路程,母女倆走了20多分鐘。吃過藥後,母親很早就睡了。她拒絕語童一起睡的建議,語童猜,可能是母親怕忍痛時發出嚶嚀打擾到自己休息。那一晚,語童特意打開母親和自己的房門,留意着母親那邊的聲響。第二天一早,她去買雞給母親燉了紅棗雞湯。再後一天是排骨。手術後整整四天,除了吃飯上廁所,語童母親幾乎沒有下過床。

語童在手術室外等待着母親

「節育環」這三個字,以一種更激烈的方式,時隔七年後再次闖入小貞一家的生活。

2020年9月10日,江蘇宿遷市,在一所幼兒園任園長的小貞母親,在去教育局送材料的路上出了車禍。她被一輛高速行駛的電動車撞倒在路旁,當時,只發現擦傷了小腿肚和手臂外側。小貞母親愛美,車禍發生後,她最擔心身上的擦傷會不會留疤,為了安慰母親,小貞還特地買了祛疤產品送給母親。

一家人都沒有料到,這場小小的車禍翻起了一個意外余浪。車禍後連着好幾晚,母親總覺得腹痛,一直發展到無法忍受的地步。一家人開始擔心是撞車傷及了內臟,於是,母親特地去了趟醫院,拍片檢查。

診斷結果是「腎盂積水」,專家醫生看了片子,告訴母親,引發腎盂積水的原因還需繼續探查,但治療方案「很可能要把腎摘除一個」。

現在想來,小貞覺得母親把恐懼和崩潰藏得很深。回到家後,母親只是淡淡說了一句:「我不想治了。」但母親的面容憔悴了下去,第三天,她告訴小貞:「我又是一晚上沒睡着。」

兩天內做了三次檢查,醫生問小貞母親,「你有沒有戴過環?」得到肯定的答案後,醫生確認,是節育環穿破子宮腔移位到腹腔,劃傷了腎臟,造成腎盂積水。

2020年9月30日,小貞母親右側腹部開了一道5厘米切口,之後,遊走在母親腹腔內的節育環被醫生取出。

小貞母親術後兩天瘦了6斤。麻藥過去後,傷口開始撕裂地疼,小貞母親常常背對着女兒,側臥着蜷縮在病床上緩解疼痛。看着母親的背影,小貞好幾次難受得有想哭的衝動。以前愛運動、每天出門前會細緻打扮自己的母親,如今反差巨大,她臉色灰黃,在忍受疼痛中艱難康復。

二、上輩女性的生育記憶

術後,醫生向語童母親展示了那個放置在她體內近19年的節育環。那是第一次,語童母親看到它的樣式:一枚纏着銅絲的T型節育環,從體內取出後沒有經過清洗,上面還勾連着血絲和肉,靜靜躺在醫生攤開戴着醫用手套的手掌上。

1998年,誕下語童三個月之後,母親到醫院「上環」,領取上環證明。「所有人都這樣,因為生育後要上班必須有上環證,」母親告訴語童,「所有人都戴,你不戴,才是奇怪的那個人。」

語童母親有過反覆戴、摘節育環的經歷。

第一次上環後,由於宮頸形態與節育環形狀不適配,造成語童母親非經期大量出血,腹痛腰痛,母親不得已取掉了環。之後,她經歷了意外懷孕和強制流產,2002年第二次戴上了節育環。

語童的母親是一名醫護人員,知道節育環的病理基礎,雖然沒有親眼見到手術過程,也大致知道節育環放置進體內之後發生了什麼。更多女性記憶中,自己當年懵懵懂懂地,就「上環」了。

52歲的敏英就是其中的一員。

敏英自小生長在廣西桂林市周邊的一個瑤族自治縣。1998年11月,她誕下女兒麥琪,不久後她獨身一人搭汽車從鎮上去了縣城「上環」。

在縣城,定居在那裏的長姐陪同敏英到婦產科醫院,戴上了一枚「Y」形節育環。

「一間很小的手術室,有張床。整個過程很快,大概只有兩分鐘。」這是敏英全部的記憶。在她所處的時代,醫生一般會用消毒好的擴陰器打開陰道,用環鉗夾着節育環,把「Y」形節育環送進子宮深處的中央位置。

「不用擔心什麼,」敏英記得醫生一開始這麼跟她說,而後補充道,「也看體質,剛上完可能會發炎。」

就這樣,不消5分鐘,敏英做完了手術,取了一張蓋章的上環證,離開了醫院。

「作為一個女人,難免有這樣那樣的小病小痛,都是很正常的事情。」敏英說。

在旁人眼中,敏英做事利索,許多人形容她行事「風風火火」。作為小學語文教師,敏英每天七點半就到學校,上課、處理班級各種雜事,有時幾乎一整天都站着。

誕生在雙職工家庭,麥琪上幼兒園前沒有長輩能留在家帶她,敏英就帶着她一起去學校上班。敏英上課時,麥琪就在教室門口聽着母親的聲音獨自玩耍。中午休息,敏英還要帶着女兒趕回家,給孩子和丈夫做飯。「媽媽沒有應付過任何一頓飯。我們家每一餐基本都是三、四盤菜。」麥琪說。

年輕時的敏英與幼年時的麥琪

但女兒麥琪知道,母親每天都不舒服。記憶中,家裏的藥箱裏數量最多的是各類治療婦科病的藥。「好像一直是這樣。」麥琪說。金剛藤,英花片,桂枝茯苓丸,這些藥名麥琪早已無比熟悉,戴節育環的副反應像一條尾巴跟在母親的身後,讓她擰着眉頭,讓她疲憊疼痛。

「以前那個時候,上環是一件很小很小的事。」敏英說。遺憾的是,在當時,這類手術的術後隨訪也很少得到應有的重視。很少有醫生會直接指導這類手術的術後隨訪。許多警告信號,需要女人們通過身體的痛感去琢磨,一些婦女由於沒有被告知相關知識,因而被婦科病纏身,卻從未察覺與節育環有關。

術後,敏英開始感到小腹墜痛,隨之而來,她發現沒有來月經的時候下體也會出血,有時滲出幾滴血後就停止了,有時這種不規律的出血則像真正的經血一樣多。腰酸背痛日漸嚴重,到最後只要凳子稍微硬一些,她坐上去都十分煎熬。

22年來,敏英常常因為這些異常而去醫院檢查,得到的診斷結果是各種各樣的「炎症」,盆腔炎,陰道炎,宮頸炎,醫生開的,也都是各種各樣的消炎藥。

敏英從沒想過,伴隨自己20餘年的婦科病可能與節育環有關。作為一種置入子宮腔內的避孕裝置,節育環通過造成子宮的無菌性炎症,使胚胎無法正常着床受孕達到避孕目的。節育器時刻刺激着子宮內膜,女人們完全適應炎性反應,大約需要三個月。

多次尋醫未果後,就連敏英自己,都遺忘了身體裏那個小小的金屬圈。

這始終是一種無法被說出口的病痛。丈夫無法理解,又不至於向孩子訴苦,一些女性就這樣硬捱着。身為一名護士,語童母親說,同科室的同事們聚在一起也少聊起節育環。關於節育環的全部知識,她是偷偷問婦產科的同事才了解的。

「即使是醫生護士,也不是那麼重視節育環。有的人是下意識逃避,有的人是真的忘記了。」母親告訴語童。

三、理解了母親的不適

聽母親描述的取環過程,語童腦中冒出了「可怖」二字。

她小的時候聽說過「節育環」。「既然是按要求大部分女人生育後要戴的東西,那它肯定不會對女性身體造成傷害。」那時候,語童離生育這件事還很遠,沒有動機深入理解它的原理和作用機制,合情理地篤定這種被批准大範圍使用的器械一定不會帶來痛苦。

直到2020年,她在網上偶然刷到一位女性健康博主發微博提及:「有的節育環會移位造成子宮穿孔,有的環深嵌進子宮腔……」語童第一次領會到,在確保基本安全性之外,節育環原來還帶給了佩戴它的女性帶來了疼痛。

同年,語童從網絡上看到了藝術家周雯靜的展覽《女人系列·節育環》。展覽收集了300個現實生活中被使用過的銅質節育環,把它們整齊排列,嵌在一塊藍絲絨牆面上展出。乍看之下,它們精緻美麗,在燈光下熠熠閃光,但知道它們的作用後,這些展品就透出殘忍的意味。「形態各異的節育環背後,是一個個真實具體的女人。」語童說,她想到自己的媽媽,只覺心疼。

圖:周雯靜作品《女人系列·節育環》

語童的經歷,代表了許多生於90年代末的女孩認識節育環的過程。她們的生活中原本不存在與「節育環」強相關的語境,通過科普或《女人系列·節育環》這類藝術展覽,她們得知了母親與一枚小小的節育裝置的淵源。其中一部分人和語童一樣,鼓勵並陪伴母親到醫院取出超期使用的金屬節育器,一些節育環放置時間甚至超過了使用年限十多年。

母親漸漸恢復的過程中,小貞第一次與母親正式地聊起「節育環」。

2008年,小貞母親在家附近小區的簡易小診所,偷偷取掉了節育環。那是一間藏在住宅區車庫角落裏的診所,狹小的空間塞滿了各種醫用器械。

「有阿姨們進進出出,她們臉上都是不開心的樣子。」小貞這樣描述那時候看到的診所。

那時候,小貞問過母親什麼是「環」。母親含含糊糊地回答:「它在媽媽肚子裏。肚子裏有環就不能給你生弟弟妹妹啦。」這構成了小貞對「環」的最初印象:「肚子裏有個小圓環,聽起來很好玩。像是媽媽的玩具。」

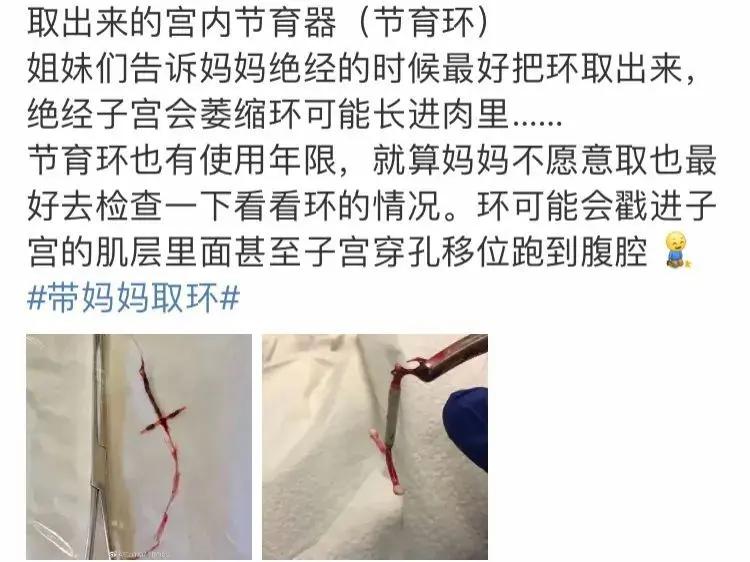

麥琪也是通過互聯網上的討論,知道了母親與節育環的關聯。2020年11月5日,麥琪無意中看到一位女性健康博主開的一個話題,「帶媽媽取環」。

「我媽媽以前就取出來過,聽說直接從肉里往出拽。媽媽肚子難受了好久。」「我讓我媽媽去取,她特別生氣,說當時所有人帶了,別在這嚇人。她和我大吵了一架。」「媽媽子宮肌瘤,子宮都割了。」

這條微博下有八百多條評論,麥琪一條一條翻看。「原來有那麼多女性上了節育環,原來節育環超過使用年限會有這麼大的傷害,原來有很多病都是因為節育環。」回憶當時,她連用了幾個「原來」。

一個個「原來如此」,拼湊出麥琪這些年來困惑的答案。麥琪母親經常做家務做到一半,就放下手頭的活躺在床上休息;每個星期五學校大掃除結束後,母親通常都草草吃幾口就回臥室躺下了;母親常年眉毛都擰着,每次問她怎麼了,母親的回答總是「肚子有點不舒服」。

圖:麥琪看到的微博

麥琪回憶着,母親多年的疼痛找到了緣由,她替敏英感到心疼。

整理好情緒後,麥琪給敏英轉發了這條微博,本以為母親會迴避或者不當一回事,沒想到她立刻打來電話。

那通電話里,麥琪和母親就節育環的問題聊了很久。「我們以科普為目的在聊天,我能感覺到她的信任。」麥琪說,那是第一次,母親對自己說出「節育環」這三個字。麥琪心想,母親或許多年來也期待能拋開「這種病不能對別人說」的羞恥感,認真、正式地對人談論自己的身體疼痛。

一個星期後,11月13日,敏英在縣城的婦產科醫院,取出了與自己共同生活了22年的節育環。

四、女性身體經驗:從私領域到公共情感

小貞在網絡上看到過一個帖子:女生剖腹產後肚子上留下一道疤痕,女孩的丈夫之後在自己肚子上同樣的位置,刺了一道一樣的疤痕紋身。小貞覺得感動,跟母親分享,母親冷冷回覆:「這有什麼。一個男人能在你生過孩子後結紮,才是真正的對你好。」知道了母親戴環的歷史後,小貞終於理解了母親的回答。

從小,小貞就知道自己的性別可能不讓家人滿意。她聽母親說,得知生的是女孩後,父親憤怒地推倒了停在醫院門外的一排自行車。吃飯時,看電視時,很多個尋常的時刻,爺爺和奶奶會突然失落,繼而感傷一句,「要是你是男孩就好了。」

也是長大後,小貞才慢慢開始思索,作為孩子,自己感受到的尚且是長輩的冷漠。而母親,究竟是承受了怎樣的冷眼和委屈,才會那麼想要一個男孩呢。

取環後,小貞母親如願懷上了一個男孩。每次在小診所做完B超檢查完後,母親會雀躍地帶小貞在附近擺滿攤位的小巷子裏大吃一頓。煎餅,炸雞,糖葫蘆,平時不能吃的食物,在那天,母親都會買給她。

兩個月後,孩子意外流產。母親躲在隔壁縣城的親戚家裏住了一個月。回來後不久,上環了。2013年,母親再次取掉環,安全生下了第二個女兒後,母親第三次帶上了節育環,一直到2020年,才在手術中被取出。

小貞想問母親,為什麼父親不結紮。想了想,其實自己知道了答案。

「為什麼不讓我爸結紮?」語童也問過母親同樣的問題。母親淡淡地說,「人家不願意。」母親說起一位朋友,藏不住艷羨:「我朋友的老公就做了結紮了。我認識的人,只有她家是男的結紮。」

對節育環,語童有強烈的抗拒感。母親取環手術後,醫院裏母親的同事們打趣着對語童說:「結婚生孩子以後,你也要上環的。」語童義正嚴辭地告訴他們:「我堅決不會去。」大人們滿不在乎地笑了。

「他們可能覺得我還小,等我到了結婚生子的年紀,我就自願上環了。」語童猜,語氣憤怒地說:「避孕可以讓男性結紮,為什麼一定要讓女性獨自承擔呢。」

「已經決定了不要孩子,已經能取出來了,為什麼不取呢?」語童是在了解節育環的傷害後,軟硬兼施地不斷勸說母親取環的。「你不用害怕,我會陪着你。」

或許是為了回應女兒的關心,母親開始敞開自己,向語童傾訴身體的不適和對手術的恐懼。有時父親聽到母女倆的談話,會指責母親:「好好的跟孩子說這些幹什麼。」母親往往會立刻沉默下來,語童則會立刻反駁:「這有什麼好避諱的!」

母親的煩憂,語童終究無法幫她分擔更多。有一次,母親突然輕輕嘆氣,「要是真取了環,就要採取其他的避孕措施了。」語童愣住了,心裏發酸:「你可以採取其他措施的。」母親聽完只是沉默,語童也不知道該繼續說什麼。

相比之下,麥琪對節育環的態度更為平和。「戴環是個非常好的長期避孕方式。相比較多次反覆人工流產,戴環對身體的傷害比較小。而且現在節育環的材料,結構都有很大改變,副作用也很小了。」麥琪說,「她並不抗拒在生育後上環。」

時至今日,女性仍是承擔避孕責任的主要一方。儘管女性結紮的後遺症和復通難度都顯著高於男性結紮,男性結紮術也早被證明是一種安全且有效的節育手術,但女性結紮的接受程度始終比男性要高。

取出節育環之後,麥琪感覺媽媽敏英最明顯的變化是眉頭舒展了。「很少見她眉頭這麼舒展過。」麥琪說。那些治療婦科病的藥,敏英沒有再吃了,它們靜靜地躺在藥箱裏,提醒麥琪媽媽曾經歷的一切。回到學校後,同事們關心地問她,「你怎麼啦?為什麼請假呀。」

敏英大方地說:「我去取節育環了,你們也要早點取啊!」受敏英啟發,有兩位中年女性也去醫院取出了滯留的節育環。

對敏英來說,坦承地說出「節育環」三個字並不輕而易舉。語童的母親,麥琪的母親,小貞的母親,她們職業不同,性格不同,卻有相同的緘默。

在與女兒開誠佈公地聊起節育環之前,她們從未正視過自己身體內的金屬物件。與女性身體經驗相關的種種,無論是例假,子宮,還是子宮內的節育環,潛意識裏都被認為是一種私領域的、不可公開分享的經驗。

麥琪和語童都形容自己的母親是個強勢的媽媽,另一方面,在取環這件事情上,她們也都清晰地感受到強勢母親對自己的依賴。第一次,母親向女兒展開她全部的脆弱,和曾感受到的傷害。

「除了母女關係,我覺得我們之間,有一種同為女性的友誼存在。」麥琪說。女兒們覺得心疼,鼓勵、勸說着母親取環,母親們傾聽也傾訴,終於正視自己的身體,從舊日的疼痛中找回身體自主權。

語童至今都在悔恨,責備自己為什麼沒有開車帶母親做取環手術:「天那麼冷,一輛車都打不到。她已經那麼難受了,我還讓她在冷風中走那麼久的路。」她想起路燈之下,母親的影子萎縮,自己的則那麼強壯,立得那麼穩。有時,二人的影子依偎又緊緊重疊,語童仿佛感受到與母親共通的疼痛。

但母親們記住的,更多是節育環被取出後,身體感受到的輕鬆。取環手術前,敏英打了全麻。一場空莽莽的大夢之後,敏英醒來。帶着紅色血肉的節育環,醫生已幫她處理掉。在她沉睡的20分鐘,與自己共生22年的節育環消失得乾乾淨淨。敏英說,她從未感覺如此輕盈。