騰訊 今日話題歷史版2012-04-18 第01期

大陸網友評

Mr D.Q:強烈建議有關方面以此為素材,拍攝一部關於「八百冷娃」英勇抗敵、寧死不屈的電影,以弘揚中華兒女感天動地的愛國熱忱!!

北美阿Q:這段歷史被毛抹殺的乾乾淨淨!在他的教科書以及電影裏 他站在地圖前 雙手掐腰 大手一揮,這戰鬥就勝利了!跟斯大林同志一個德--------------性!

]

花開花謝:解放幾十年了,,早幹嘛去了,,,,

鴻鵠志:「八百冷娃撲黃河」比「狼牙山五壯士」還悲壯,又是國軍,自然無法還原歷史了

豬豬:太多的人沒有了解這段歷史,太多的歷史也湮埋在這條長河中,向抗日戰爭中為國捐軀的炎黃子孫致敬!

沮喪丶染指青:像那些為抗戰勝利作出偉大貢獻的中國軍人——致敬!特別是那些為抗擊侵略而死又未被人銘記的軍人,你們最值得敬佩!

海闊天空:篡改歷史,欺騙民眾的傢伙們,你們也是兔子尾巴

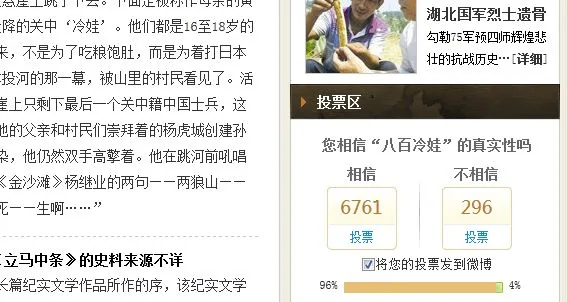

「八百國軍投黃河」之真假

在微博搜索里鍵入「八百冷娃」四個字,可以看到這樣一則故事被大量轉發:「比狼牙山五壯士悲壯百倍!很少人知道。日軍進攻中條山國軍31軍以陣亡 27000人代價,把十萬日軍阻隔在西北之外,改變整個戰局。八百衣衫襤褸十六七歲的軍人,被日軍逼到懸崖邊,彈盡糧絕。八百名『秦軍』,面朝陝西,跪天,再跪爹娘,唱着秦腔寧死不降,跳進滾滾黃河。」…[詳細]

故事的背景,是1939年中條山會戰中最慘烈的「六·六戰役」。微博的內容,其實來自紙媒的報道。譬如華商報2006年12月1日刊載的文章《浴血中條山 八百壯士捨身跳黃河》。這則故事,是真的嗎?

「八百冷娃」的說法,源自長篇紀實文學《立馬中條》

「八百冷娃」的故事是從什麼時候開始流傳起來的?目前所見資料,至少可以追溯到2004年著名作家陳忠實的一篇文章《一段幾乎湮沒的史實:中條山八百壯士血祭黃河》。

陳忠實寫文章感嘆「八百冷娃」是「一段幾乎湮沒的史實」

陳忠實這篇文章寫於2004年9月4日,微博流傳的內容與這篇文章的描述基本一致:

「177師有一千多名士兵被兩倍於己的鬼子包圍,經過拼殺後死亡200人,餘下的800人被逼到黃河岸邊的懸崖上,三面都是絕壁。這800士兵在短暫的一瞬里從懸崖上跳了下去。下面是被稱作母親的黃河。黃河以母親的慈愛襟懷包裹了這800個殊死搏鬥後不齒投降的關中『冷娃』。他們都是16至18歲的孩子。他們從關中(也有少數山西河南)鄉村投到孫蔚如麾下來,不是為了吃糧飽肚,而是為着打日本鬼子走進中條山的。他們沒有一個人活下來。他們800人集體投河的那一幕,被山裏的村民看見了。活着的這個村民尤其清晰地記得最後一名士兵跳河的情景:懸崖上只剩下最後一個關中籍中國士兵,這是一位旗手。他的雙手緊緊攥着他的部隊的軍旗。那是他和他的父親和村民們崇拜着的楊虎城創建孫蔚如統率着的西北軍的軍旗。軍旗噎被槍彈撕裂被硝煙薰染,他仍然雙手高擎着。他在跳河前吼唱了幾句秦腔。那位活着的當地村民還記得其中兩句戲詞,是《金沙灘》楊繼業的兩句——兩狼山——戰胡兒啊……天搖地動——好男兒——為國家——何懼 ——死——生啊……」

陳忠實的史料來源,是紀實文學《立馬中條》;但《立馬中條》的史料來源不詳

陳忠實的這篇文章,其實是為一本名為《立馬中條》的長篇紀實文學作品所作的序,該紀實文學於2004年12月正式出版。上述「中條山八百壯士血祭黃河」的情節,即取自該書第十七章《血祭黃河》,該書寫道:

「八百英雄壯士、八百中國士兵、八百血性男兒、八百炎黃子孫、八百生命的絕唱,震撼了古老的崤山,震撼了逶迤的中條,震撼了中州大地,震撼了八百里秦川。……直到今天,當年聽到那個聲音的老人們仍記憶猶新:『那娃娃唱的是秦腔,只有兩句,就是老戲《金沙灘》裏被困在兩狼山的楊繼業唱的。』離河灘最近的楊家寨一位8旬老人說着唱了起來—— 『兩狼山(啊)戰胡兒(啊……啊……)天搖地動,聲好男兒(啊)為國家何懼(也)死(啊)生!』」

陳忠實的文章還批露,發掘出這段歷史的,是《立馬中條》一書的作者之一張君祥——「我在閱讀《立馬中條》書稿前,曾經聽到過本書作者之一的張君祥先生講述的這個細節。」《立馬中條》一書是如此介紹張君祥先生的:「從文40餘載,涉獵廣泛,有雜家之稱。自1986年起,開始搜集中條山抗戰資料,為本書撰寫做了大量紮實的準備工作。」如此,似乎「八百冷娃」的故事,是有充分史料根據的;不過,《立馬中條》一書並沒有給出任何史料來源。

媒體跟進:實地採訪後所得到的結論各不相同

《立馬中條》2004年末出版,正好趕上2005年國人熱烈紀念抗戰勝利60周年。書中「八百冷娃」的故事,很自然地受到了媒體的青睞和跟進。但跟進的結果,是意見分歧嚴重,並不能夠證實「八百冷娃」故事的真實性。下面選取的,是三種最具代表性的媒體意見:

肯定:《新西部》雜誌採訪到一位「親歷老兵」,認為「八百冷娃」是真的

《新西部》雜誌2005年第8期封面策劃《抗戰在西部》,採訪了一位據說親歷了「八百冷娃」這段往事的老人李玉傑。李玉傑老人自稱「我是孔從洲的警衛排排長,我跟着孔從洲打過很多仗呢」。老人說:「在中條山的兩年多戰爭中,最讓我難忘的是隨孔從洲參加黃河灘的公祭大會。當時公祭的是800多犧牲的新兵。可惜呀,都是十六七歲的娃娃……」雜誌據此寫道:

「那是一個比『狼牙山五壯士』更悲壯的故事。在中條山最激烈的『六·六戰役』中,陳碩儒率領的177師主力從敵人正面突圍,該師新兵團的1000多新兵被日軍分割包圍在老莊、許八坡、六甲村、馬家崖一帶。這些新兵剛剛參軍才3個月,沒有一點戰鬥經驗(新兵們在操練軍事技術的同時,接受了以共產黨員為骨幹的干訓班教官們的政治培訓,思想覺悟、愛國熱情極高),第一仗就遭遇到數倍於自己的敵人的包圍。子彈打完後,新兵們和日軍在黃河畔展開了肉搏。十六、七歲的新兵的拼刺刀技術顯然沒有日軍嫻熟,再加上體力也差許多新兵乾脆扔掉槍支,抱住近身的日軍連踢帶咬……這些新兵被步步緊逼到黃河邊的崖畔上時噎有200多人犧牲了。日軍把孤崖圍住後開始喊着讓新兵們投降。800多名新兵對着陝西的方向跪下身去隨即在身後日軍的叫囂聲中紛紛縱身跳下黃河……(《中條山記憶》)」…[詳細]

但老人的這段口述回憶,是有可疑之處的:1、孔從洲在中條山會戰期間,是獨立第四十六旅旅長,隸屬於趙壽山的第三十八軍;陳碩儒的一七七師,則隸屬於李興中的第九十六軍。按照《新西部》這篇文章的描寫,「800冷娃」隸屬於陳碩儒的一七七師。和孔從洲一樣,陳碩儒在 「六六會戰」中順利突圍,如果真的存在「黃河灘的公祭大會」,那麼主持公祭之人,不應該是孔從洲,而應該是陳碩儒,孔從周及其部隊只可能是公祭的參加者。 2、孔從洲在其《平陸抗敵回憶》一文中,詳盡回憶了「六六會戰」期間,自己率領獨立第四十六旅「僅以傷亡100多人的代價,斃傷日軍400多」而突圍成功的全過程,但並無一字提及那場「黃河灘的公祭大會」。3、李玉傑稱「公祭800多犧牲的新兵」,但考諸史料,在2004年《立馬中條》一書之前,找不到任何「800多」這個數據的記載,而據《立馬中條》一書的作者張君祥所說,「800」這個數字,只是該處撈起的國軍壯士的屍體總數,且並非「都是十六七歲的娃娃」(見下文)。

存疑:鳳凰衛視《冷暖人生》欄目組實地採訪後,稱「沒能還原那悲壯的一幕」

2008年8月5日,鳳凰衛視《冷暖人生》欄目播出《尋找最後的抗戰老兵:鐵血冷娃》,節目組說:「我們在史料中,並沒有找到任何相關的記載描述,那麼這究竟是一個虛構的傳說,還是一些誇張的敘述,還是一段沉鈎的歷史呢?2008年7月,我們來到中條山麓黃河兩岸,尋訪倖存的老兵。」最後節目組給出的結論是:

「我們其實沒有能夠找到一個撲黃河倖存的老兵,採訪到的也大都是些零散的,年代久遠的記憶的片斷,最終,很遺憾,我們並沒有能還原出那八百『陝西冷娃』撲黃河的悲壯的一幕。」…[詳細1][詳細2]

否定:《南都周刊》刊文稱「八百壯士集體投河」是藝術創作,並不是信史

2009年3月,南都周刊刊發文章《尋訪「八百壯士集體投河」真相》。作者謝海濤自稱曾「在2005年7月,入晉採訪八百壯士集體投河之事」。作者的結論是:1、「當我懷着一腔熱血,趕到事發地山西芮城時,卻是遍尋史料而不得。」2、「回頭查新聞的出處,發現多出自小說《立馬中條》,作者之一是西安灞橋區南牛寺村的張君祥。7月底的一天,我趕往西安,敲開張君祥家的門時,已是晚上10點多。……800壯士集體投河,是否真有其事?那一天,張君祥告訴我,是在歷史真實的基礎上,用藝術手法塑造的。800人是怎麼回事?為血戰黃河之後,第四集團軍在平陸與芮城交界的河灘上撈起800多具屍體。」3、「一句話,我們不夠尊重歷史,人自輕,方有外人輕之。而於陝軍中條山慘烈抗戰史來看,先是被政治煙雲遮蔽,再是「八百壯士集體投河」由藝術創造成為「信史」,又何嘗不如此?」…[詳細]

文獻考據:國軍戰士「六六戰役」中投黃河實有其事

三家媒體,三種態度。但這些媒體都沒有從文獻角度提供相關資料,這和史料的稀缺有關,正如《冷暖人生》欄目組所說:「我們在史料中,並沒有找到任何相關的記載描述」。為了補上這一環節,編輯將尋找到的幾則相關文獻資料,按時間順序排列如下——這些文獻資料的出版時間全部早於《立馬中條》一書,晚於《立馬中條》一書者,恐其系跟風之辭,故全部略過不提。

1941年的中共統戰文件提到:國軍「一千餘官兵死傷了,百多跳黃河淹死了」

筆者目前所能查找到的最早的「六·六戰役」期間國軍壯士跳黃河犧牲的記載,是1941年中共陝西省委統戰部編寫的的一份名為《西北軍的歷史》的文件,該文件寫道:

「在六月六號,敵人開始以九路向西北軍的防地中條山進攻。由於西北軍的英勇抵抗,敵人也有很大的傷亡,但因敵人的進攻猛烈和部隊高級指揮官的無能,使得這次戰爭最後遭到嚴重的失敗。……就在這些無能指揮官的罪惡行動下,一千餘官兵死傷了,百多跳黃河淹死了,百(多)被敵人俘虜了。」(《陝西革命歷史文件匯集·一九四一年(二)》)

1986年,親歷者回憶:「大部分經過肉搏後跳入黃河,壯烈殉職官兵計一千五百餘人」

1986年出版的《垣曲文史資料·第2輯》,收錄了原三十八軍機要室譯電員車國光先生的一篇回憶文章《「六·六戰役」與「古·計王戰役」親歷記》。車國光先生是「六六戰役」的親歷者,其回憶很有價值。文章寫道:

「本日(1939年六月六日)下午五時許,進攻九十六軍敵之主力將我一七七師壓迫於方家村、許八坡,老莊黃河沿岸,經白刃戰兩小時,因眾寡懸殊,損失慘重。該師除一部分由陳師長率領向敵後突圍外,大部分經過肉搏以後跳入黃河,壯烈殉職官兵計一千五百餘人。」(《垣曲文史資料·第2輯》,中國人民政治協商會議山西省垣曲縣委員會/編)

1994年中國文史出版社出版的《趙壽山將軍》一書,收錄有車國光先生撰寫的另一篇回憶文章《中條山血戰》,較之前文,內容更為詳細:

「然而,離(一七七師)師部較遠的新兵團和五三一團部分官兵卻未來及突圍,被敵人壓到黃河岸邊。這些新兵雖無戰鬥經驗,格鬥,拼殺技術較差,但愛國心切,抗日心堅,青年人熱血沸騰,一身豪氣,他們回首退路,絕崖百尺,俯視河水,洶湧澎湃,正面之敵猶如瘋狼,他們雖知已臨絕境,但無絲毫畏怯,此時,已勿須長官命令,人人奮身回撲,與敵人拼為一團。日軍依仗人多勢壯,拼刺技術好,於是獸性大發。幾天的慘敗惱怒要在這裏發泄了。新兵團的青年壯士們多系西北人,政治素質較好,愛國熱忱又高,雖處於絕境,但毫不怯懦,捨命拼殺,有的失落了槍枝,不顧刀刺小腹,雙手緊奪敵人槍枝,有的已斷了手臂,但仍啃住敵人不放,……血戰進行了一小時左右,終因寡不抵眾,被逼至絕崖。這時,一新兵戰土大聲高呼:『弟兄們!寧跳黃河死,不做亡國奴!』喊完奮身一跳,被吞沒在忿怒的黃河之中。其餘千多名業已傷殘無力拼搏的官兵,個個大罵着鬼子,也都紛紛隨黃河而去……像野獸一樣殘暴的日軍,竟也被這壯烈的場面,驚得目瞪口呆。滔滔黃河水,被1000多名愛國將士的鮮血染得發紅,咆哮的聲音也變為悲傷的低吼。」

此處第一次出現了「新兵團」和「五三一團」的具體番號。而據南都周刊《尋訪「八百壯士集體投河」真相》一文的說法, 「至於新兵團,後查到陝軍抗戰史研究者李長林的疑惑:『這個部隊的建制里,從沒有新兵團的編制。』」第九十六軍一七七師是否有「新兵團」的建制,筆者沒有查到可靠的資料。但與之同屬第四集團軍,一同參加中條山會戰和「六六戰役」的第三十八軍,確實是有「新兵團」編制的,可供參考。曾擔任三十八軍特務連連附的孫宏奎先生,就曾是該軍新兵團的一員,其回憶文章《回憶在三十八軍的鬥爭生活》如此說道:

「我抱着樸素的感情,於1937年7月15日毅然離開家鄉,告別父老,參加了十七路軍第三十八軍十七師師屬新兵營。 當時的營長是米鴻材,……我一參軍,就在新兵營營部通訓班接受訓練,訓練不到三個月時間,到這年的10月間,部隊奉命開赴山西抗日前線,從西安出發經風陵渡到太原北的娘子關,部隊到了娘子關後,從前方傳來消息:十七路軍第十七師在河北雪花山與日寇接戰,由於日軍的強大攻勢,十七師敗北,向內撤退,聽說趙師長講的由於不讓我們這些新兵再上去挨炸彈,因此,我們這支新兵團沒有再往上開拔。……1938年6月,趙壽山接到蔣介石的晉升命令,任命他為三十八軍軍長……」(《趙壽山將軍》,中國文史出版社,1994年07月第1版)

1991年,國軍老兵回憶:「許多軍職人員和戰士……面對滔滔洪流,毅然跳河」

1991年出版的《渭南文史資料·第3輯》收錄有曾參加中條山戰役的老兵馮金明先生的一篇文章《中條山「六六」戰役始末》。文章寫道:

「六·五之夜,日寇秘密集中兵力,突然從平陸縣城北高山南下侵襲,我軍猝不及防,東西防線被從中切斷,李興中九十六軍一七七師、獨立四十六旅、四十七旅,均陷入敵人包圍之中。我軍在強敵圍攻之下損失慘重,但仍勇猛抗擊,奮力突圍。許多軍職人員和戰士被敵人逼近黃河時,既不投降,又誓不束手就擒,面對滔滔洪流,毅然跳河 ……」(《渭南文史資料·第3輯》,渭南市政協文史資料委員會/編)

結語

綜合上述資料,可以得出一個雖然保守但比較客觀的結論:

1、在紀實文學《立馬中條》一書之前,「八百冷娃」的說法,乃至「800」這個數字,均不見於任何文獻記載。2、《立馬中條》的作者之一張君祥說「800人」是血戰黃河之後從河裏撈起的國軍戰士的屍體總數,這個說法與鳳凰衛視對中條山抗戰老兵胥繼武的採訪是暗合的。胥老先生說: 「千人都有,不要說八百幾百了,男的,女的都有,屍體都腐爛了,因為在那漂了好幾天了,它那是個漩渦,水就在那兒旋,那屍體也就跟着那水,就在那兒漩」[詳細]—— 可見當時撈起的烈士屍體,很多是從上游漂下,滯留在該處漩渦之中的。「八百冷娃」,並不全是從漩渦上方的懸崖上跳下來的,甚至可能大部分都不是從上方懸崖跳下來的。3、文獻資料可以證明,「六六戰役」國軍戰士投黃河確有其事;但無論是媒體的調查,還是文獻的搜索,都無法證明「八百冷娃集體投河」這一具體事件的存在。