從美國年薪40萬美元的高管崗位裸辭三個月後,張倩參加了一次瑜伽旅修課。整整20天的封閉訓練,她和其他七名學員一起,邊深度學習瑜伽,邊剖析內心。

有一天,在墨西哥荒無人煙的海灘上,張倩腦海里突然沒來由地冒出了「劉亦婷」的名字。距離她讀完《哈佛女孩劉亦婷》已經過去20年,這麼多年裏,她從來沒有想起過這個人。

回頭一看,她猛然驚詫於自己冥冥中走過了那本書所描繪的道路。如今,距離她裸辭過去了兩年,張倩終於成為了一個叛逆的大人。

八零九零後的「噩夢」

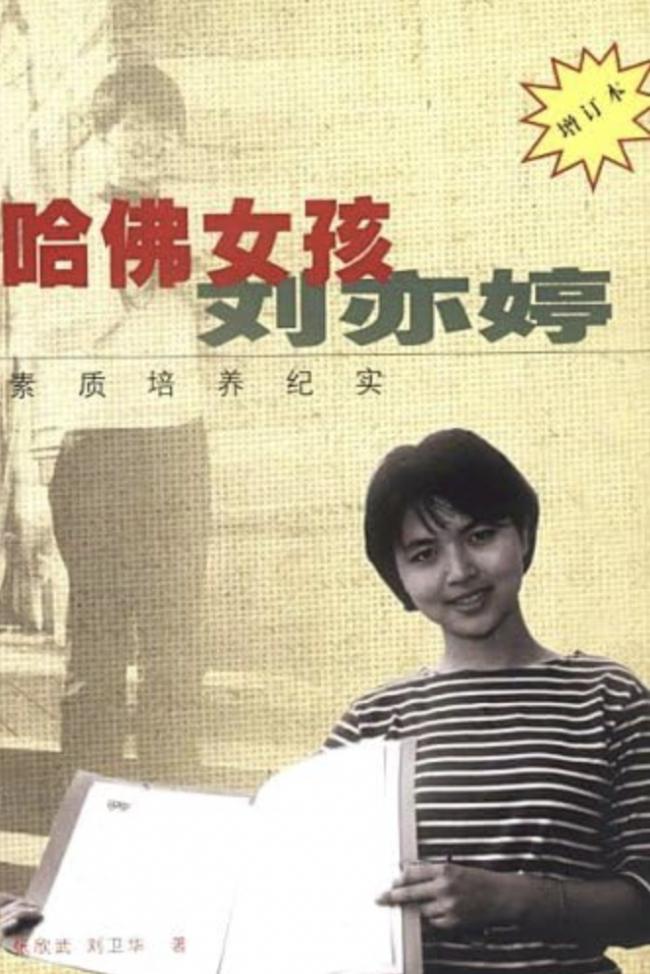

《哈佛女孩劉亦婷:素質培養紀實》,一本出版於2000年的書,由劉亦婷的父母劉衛華和張欣武所著,講述了他們是如何培養、教育自己的小孩,最終使得她在本科時就被哈佛大學、哥倫比亞大學、衛斯理學院和曼荷蓮學院錄取。

根據後來的採訪,劉亦婷的父母在她不到小學一年級開始就有寫教育筆記的習慣,早就有意將他們的教育方式出版成書。在劉亦婷申請上哈佛之後,她還幫忙校訂這本書,並親自撰寫了後面幾個章節。

這本誕生於世紀之交千禧年的書,不僅讓父母眼裏的「好學生」或「別人家孩子」,有了具體而生動的模板,更是在國內掀起了一股素質教育風潮。

不同於當時國內主流的應試教育,或是機械性地培養孩子學習,那本書里提到,教育劉亦婷的一個很重要的方式是,把她當作大人看待,「鼓勵她培養成熟的思想」,讓她能夠和父母爭辯,像大人一樣提出理性的論點,從而培養孩子獨立思考的能力。

但更吸引中國家長的內容,卻是劉亦婷父母讓她通過跳繩、跑步、長距離游泳甚至雙手捏冰(在冬天雙手捏冰堅持15分鐘,就可以獲得一本自己喜歡的書),來鍛煉她的專注力和心理承受能力。

書里樸實易懂的語言讓家長們相信:天才,是可以後天培養出來的,而這本書就是經過實踐驗證的、最適合中產家庭的雞娃模板和育兒聖經。當年,《哈佛女孩劉亦婷》連續16個月成為中國第一暢銷書籍,售出了至少150萬本。

接下來的十年裏,類似的書籍成倍增長,很多都是名校畢業的人為自己的教育方式背書,比如劉墉的《靠自己去成功》、馬俏的《我的美利堅本科歲月》、曾子墨的《墨跡——留在生命和記憶中》等等。

現在再談到這類書,互聯網上不乏8090後用「童年噩夢」「一輩子的陰影」「親子關係毀滅的開始」來形容,並控訴自己的原生家庭。很多父母直接照搬書里極端的教育方式,強迫他們做自己不喜歡的事。更有人說,只因為自己姓劉,父母看過這本書後便直接給她改名為「劉亦婷」。

但也有人把它們奉為勵志讀物,比如張倩。她1990年出生,成長於上海一個非常典型的精英家庭:她就讀於上海外國語附屬中學,父親是清華大學畢業的高材生。

張倩12歲時讀了《哈佛女孩劉亦婷》,非常受鼓舞,覺得書中的教育模式先進、新穎、有趣。她認為,儘早出國,畢業後去大公司工作,就應該是最優秀的人該走的路。比起雞娃的父母,她是屬於努力上進、「自己雞自己」的類型。

高三那年,張倩全力備戰留學申請,她的目標非常明確,一門心思要去美國讀本科,儘管「劉亦婷」的名字已經漸漸模糊。她不負眾望地申請到了達特茅斯學院,這也是曾子墨的母校,美國常青藤之一。本科畢業工作五年後,她又去讀了哈佛商學院的MBA。

單一的精英教育價值觀

現在想來,對「精英教育」這種單一價值觀懷疑的種子,在張倩申請哈佛商學院的時候就出現了。拿到offer的那一刻,她只高興了十分鐘。

27歲的她內心不夠強大,從小被精英教育價值觀塑造的人格讓她害怕失敗,一直要不停往前趕,「逃出去可能就會一落千丈,不知道會變成什麼樣子。」

儘管父母看起來沒有對她施加多大的控制和壓力,但生於東亞家庭,這種影響是潛移默化的。「比如說我不哭、我自覺學習,他們會認為我是好孩子;比如我這次考試得了第一名,他們會覺得我有潛力,下一次就應該做得更好。」

在語言上,父母沒有強迫她一定要成為多厲害的人,但他們的很多潛意識行為卻有着一樣的效果。這些信號,在年幼的張倩眼裏,都是在迫使她成為一個「更優秀的人」,甚至讓她覺得,自己缺失了父母對孩子「無條件的愛」。

「考第一和考倒數第一,你媽媽不可能在這兩種情況下都對你說,『媽媽會一樣愛你。』」

要強、一輩子都要「卷」的心態,也離不開時代的塑造。二十年前的中國,正處於高速發展的環境當中,你只要「卷」一下自己,收穫可能就是巨大的,也極有可能實現階層躍升。

在這樣的成長環境下,張倩習慣性地想要獲得父母的認可和贊同,再配合爭強好勝的天性,一路飛奔,遵循了很傳統的精英成長路線,商學院畢業後,她在一家諮詢公司做到了高級管理崗位,30歲的她就升了副總裁,年薪近300萬。

在商學院就讀期間,張倩看到周圍精英同學們內核里的不安全感,「很多人和我一樣,非常執着地追尋外在的東西:金錢、地位、人脈等等,但自我價值的根基卻是非常不穩定的。」

哈佛的文化非常鼓勵學生為改變世界付出努力,每一位哈佛畢業生都會覺得自己是很了不起的人,要為世界做貢獻。所以很長一段時間內,「裸辭」對於張倩來說,是根本不存在的事情。

「名校、高薪對於我是條簡單偷懶的路,是我機械性地認為應該要去完成的目標,因為這樣我就不用回答更難的問題:我內心到底想要什麼?」

哈佛教授一句話點醒了她,「不必太擔心於眼前的事情。如今所謂的人生高光時刻,比如哈佛畢業,或者各種名校名企加成,會讓你覺得自己非常強大。但5年、10年後再回看,你也會體驗跟普通人一模一樣的人生問題。」

哈佛商學院剛畢業後的一年半,張倩在VP的位置上確實做得還不錯,但兩件事改變了她的人生:一是她養了一條非常有存在感的巨型犬,狗狗在疫情期間成為她為數不多的慰藉,也讓她真正體會到了「無條件的愛」;第二個就是工作上的變動,新調任的領導讓她把更多時間花費在了辦公室政治上面,她覺得工作沒有什麼成就感了。

裸辭是她在兩個小時內做出的決定。「我在三十多年的精英教育下成長為『別人家孩子』,但不到兩個小時就放棄了。」她不想為了繼續「雞自己」,放棄尋找人生其他可能性。「26歲之後的人生,我才慢慢發現,我是一個不受拘束的人。」

2022年4月,31歲的張倩決定離開美國,去歐洲旅居,永遠不會回到職場。她開始做自媒體,並賭氣似的把賬號名字改為「都是劉亦婷曾子墨誤了我」。

雞娃結局,就是當「普通中產」?

前不久一篇《當哈佛女孩劉亦婷成為美國普通中產,這場持續25年的雞娃騙局碎了》的文章,再次將這個20年前的名人帶回大眾視野。

「天才少女到美國後成了普通人」,這樣的敘事角度多少有點幸災樂禍,似乎是為了證明在高壓下被雞娃長大的小孩,人生總歸不會圓滿。

暫且拋開別的不說,劉亦婷真的只是普通中產嗎?

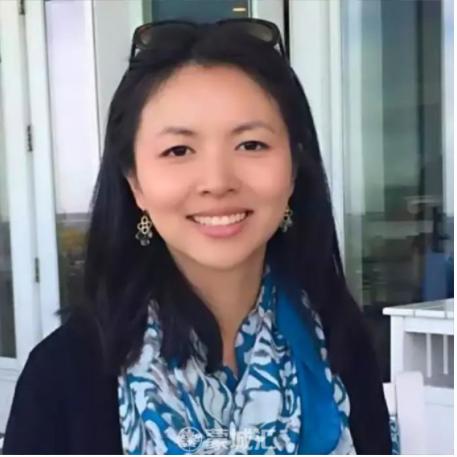

劉亦婷本人非常低調,幾乎沒有再接受過公開採訪。但從領英上有限的信息,我們也許可以窺見她生活的一角:哈佛本科畢業之後,劉亦婷去了三大管理諮詢公司之一的波士頓諮詢公司(Boston Consulting Group),工作兩年後跳槽到樂事集團M&A(併購)部門;兩年後,她成了Vision Capital Advisors的副總裁;在積累經驗後,又先後成為睿實資本和秦嶺資本的COO,同時也是一家食品科技基金的合伙人。

工作之外,她還參加過中美教育交流會、年輕企業家研討會等等,還回母校成都外國語設立了「劉亦婷課外活動獎」獎學金。

作為被劉亦婷深深影響的後輩,張倩覺得,比起經濟條件,劉亦婷在時間上更為富裕,她不需要直接用時間換取收入,中產不僅僅體現在可以量化的金錢,更體現在社會地位、成就、自由時間、經濟安全感、社會影響力、人脈等等方面。

當然,劉亦婷沒有成為美國富豪,但她的職業路線也足以證明她保持着金融行業的高收入。

另一邊,已經持續兩年不上班、放棄傳統世俗成功道路的張倩,又開始經歷非常嚴重的流量焦慮。

「我躺平的目的就是為了逃避那本書里的價值觀束縛,但最近我覺得自己又一次被成績綁架了。改變的過程是長期的,不應該一蹴而就。」

「中國人的習慣就是要不停地賺工資,還覺得應該每一年都比前一年賺得更多。當我突然從年薪40萬美金的懸崖上跳下來,還是挺讓人震驚的,整個人生系統像是重啟了一樣。」

好在張倩沒有養成什麼揮霍無度的消費習慣,她的投資收入也比較穩健,在裸辭之前,張倩存下的100萬美元讓她很有安全感。對她來說,每個月只要賺一點點生活費,就已經足夠她「退休」了。

她閒下來就做做自媒體,也幫別人準備哈佛商學院申請,未來還打算寫一本書。申請旺季過去,接下來的幾個月她將面臨非常低的收入。「但我很興奮,終於要真正去體驗生活,這是一件好事。」