小人物是一個自願服從者的社會角色,小人物的心態使他們有了服從精英(「大人物」)領導的充分理由。「當『大人物們』,比如興登堡(Hindenburg)們、諾伊拉特(Neuraths)們、沙赫特(Schacht)們,甚至是霍亨索倫(Hohenzollern)們都接受了納粹主義,那麼,小人物們就有了正當和充分的理由接受它。西蒙先生,即那位收賬員說道,『對他們來說是足夠正當的事物,對我們而言當然也是足夠正當的事物。』」正因為他們的服從是自願的,他們以為自己是自由的。

小人物是憑常識生活的人,「他們思考的不是那些非凡的事物,而是他們日常生活範圍內眼見的事物。」決定他們政治態度的是對衣食住行的平常需求。他們不是不知道納粹和希特拉實行的是一種獨裁統治,可那又怎麼樣呢?「一種獨裁統治?是的,當然是一種獨裁統治,像我們父母知道的那些傳說中『黃金時代』的統治一樣。……極權統治?那是胡說八道。」麵包師韋德金德說:他相信國家社會主義(納粹)是「因為它承諾解決失業問題。而且它做到了。」他也承認自己從未想像到它會導致的後果,「沒有人會想像得到。」

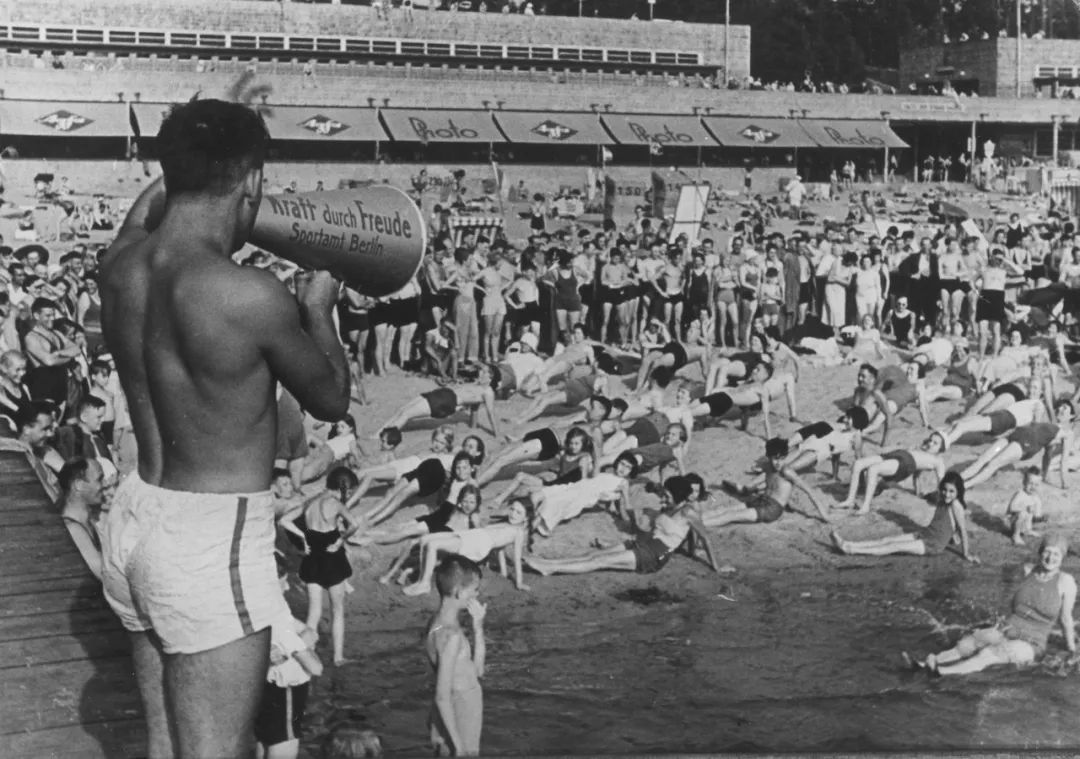

對他們來說,重要的是他們確實曾經從納粹統治得到了「實惠」,「現在,他們回顧過去仍然……把納粹時期視為他們生命中的最好時期;人們活着是為了什麼呢?有工作和工作保障,孩子們有夏令營。……當家庭的事情變得更好,有穩定工作時,一位丈夫或父親還想知道更多的事情嗎?」只要日子過好了,他們對外國人怎麼評價德國發生的事情不感興趣,這10位德國人中有9位不曾去過國外遊歷(戰爭期間除外);他們不了解外國人,也沒有閱讀過外國報刊雜誌。「在收聽外國廣播合法時,他們不曾收聽過;當不合法時,他們也沒收聽過。……他們對外部世界沒有興趣。」他們關心的只是如何過好自己的小日子。

圖

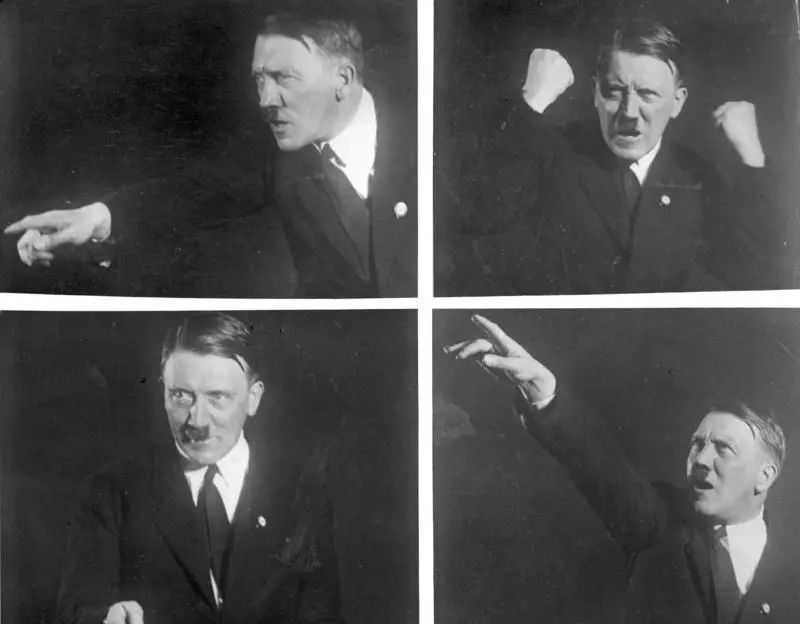

元首和他的黨都需要普通人的小人物意識來集聚自己的政治力量,因此,希特拉總是在貶低或詆毀大人物,造大人物的反,顯示只有他才是小人物的代表和救星。普通德國人都覺得元首本人也和他們一樣曾經是小人物,10位小人物都同意,「元首在貶低大人物的同時,提升了小人物的地位。為爭取選票而譁眾取寵的持民主立場的政客和表現得過度親民的人們做着同樣的事,但如果由一位專制的統治者來做,就會更為有效。」因此,他們認為,納粹是「人民的政黨」,而且是「民主的實踐」。這是納粹統治的群眾基礎,「群眾的重要性在於如下事實:上帝……創造了數量龐大的他們。在一個有着7000萬人口的國家中,他們的人數超過了6900萬。他們是納粹分子,他們是小人物。」

希特拉是小人物心目中的當然領袖,這也是他們的政治常識,邁耶記敘說,「甚至在今天,我的10位朋友中也沒人把道德邪惡歸因於希特拉,儘管他們大部分人(事後)都認為他犯了即使他們自己在當時也可能犯的致命的戰略性錯誤。」希特拉的最大錯誤在於用人不當和受壞人矇騙,「他最大的錯誤是對顧問的挑選——他們都假惺惺地稱頌元首輕信和忠誠的德性」。小人物是用父母和子女的關係來理解希特拉與自己的關係的。邁耶透視了這種常識的本質,「我們把我們的信念確定在一位父親式的人物身上……我們必須確保信念的穩定性,直到有不可寬恕的錯誤(一位父親、母親……的什麼錯誤是不可寬恕的呢?)瞬間且徹底地摧毀了他。」對於小人物來說,摧毀偉大領袖就像摧毀自己的父母一樣不可思議,完全在他們的理解力所能企達的常識之外。這是因為,偉大領袖「這個人物代表了我們自己的最好自我;那是我們自己想成為的樣子,而且通過認同作用,我們自己就成了那個樣子。除了要銷毀不可寬恕之錯誤的證據外,任何對該人物的放棄都是在暗示自我有罪,都是對一個人的最好的和未實現的自我的自我控訴。」

圖源:Wikimedia Commons

德國哲學家費爾巴哈說,是人出於自己的需要,按自己的本質創造了神,這話更確切地適用於小人物心目中的偉大領袖,即使在領袖給小人物帶來了無窮災難以後,他們仍然會給他建紀念堂、樹雕像或是修供奉的廟宇。不僅是小人物,就連有些學者也對領袖有這樣的心理需要(例如,在中國就有將這種領袖尊奉為「新國父」的)。邁耶的一位德國學者朋友對他說,「獨裁統治和它形成的整個過程,在很大程度上轉移了人們的注意力。……生活在這樣一個歷程之中,人們絕對不可能注意到獨裁統治……除非一個人的政治意識和敏銳性比起我們大多數人有機會形成的高出許多。」不幸的是,絕大多數人(包括許多學者們)的政治意識和敏銳性都只是停留在普通人的常識水平上,對這一點,邁耶的那位德國學者朋友是有自知之明的。

02小人物的選擇性關注

小人物對周圍事件選擇性地關注,柴米油鹽、名人緋聞比公民權利遭受侵犯更受關注,在德國和許多其他國家都是這樣。他們對空氣污染,物價上漲,食品不安全感到的不安總是大大超過被破壞的法治秩序和被侵犯的公民權利。而且,只要事情不發生在自己身上,就算他們對某些事情覺得不對勁,也很容易接受政府提供的說法,或者故意裝作沒看見。

但是,小人物的德國人也有因為常識而感到有什麼地方「不對勁」的時候。他們都知道,到別人的店鋪里去搶東西,不管是誰開的店鋪,都是不對的,不是因為法律這麼規定,而是因為人們有「人同此心」的常識良心。這就像「文革」時的打砸搶,儘管對象是「壞人」,初幹這種事的人還是會覺得良心不安。邁耶提到了這樣一則報道,一群孩子在從一家店玻璃被砸的猶太人的糖果店中搬運幾大袋糖果,而一群成年人,包括一些孩子的父母(也包括穿着褐色衫圍成了一圈的衝鋒隊隊員)站在一邊看着,「有一位老人,一位『雅利安』老人走了過來。他看着這些舉動,而後轉向了父母們並對他們說:『你們以為你們是在損害猶太人。你們不知道你們在幹什麼啊。你們是在教孩子們偷盜。』那位老人走開了,父母們沖入人群,從孩子們的手中拍掉糖果,拖着哭鬧的他們離開了。」不僅搶人店鋪的行為有悖常理,有責任制止卻站在一邊袖手旁觀的也同樣有悖常理,小人物未必有「國家暴力」的觀念,但看到「衝鋒隊隊員只是站在那兒,沒有進行干預」,不能不有本能的不安和「不對勁」的感覺。

《朗讀者》劇照

小人物對小事遠比對大事敏感,他們可以用經驗常識去感知和把握小事,而對大事卻無法如此。小人物對周圍事件選擇性地關注,柴米油鹽、名人緋聞比公民權利遭受侵犯更受關注,在德國和許多其他國家都是這樣。他們對空氣污染,物價上漲,食品不安全感到的不安總是大大超過被破壞的法治秩序和被侵犯的公民權利。而且,只要事情不發生在自己身上,就算他們對某些事情覺得不對勁,也很容易接受政府提供的說法,或者故意裝作沒看見。德國人對非我族類的猶太人是如此,「文革」中大多數人對非我族類的「階級敵人」也是如此。普通人能感覺不對勁的都是局部的「小措施」,「除非一個人從一開始就超然於整個過程,除非一個人能夠從本質上理解整個事態,否則,所有這些愛國的德國人不可能憎惡的『小措施』,總有一天一定會發揮主導作用。就像一個農民不會在他的田地里看着莊稼成長一樣,人們也不會一天天看着獨裁統治發展。總有一天它會騎到人們的頭上。」常言道,人無前後眼,大事一點一點發生時,一般人是無法察覺的。就算他們有所察覺,他們也會對自己說,「也許事情不會變得那麼糟」。