《中國統計年鑑2021》在統計局的官網發佈了,裏面統計的是2020年的全國數據,我比較關注的是裏面的人均可支配收入這個數字。

我覺得人均可支配收入是中國統計部門使用的一個非常好的指標,它計算的收入是把房租,利息,股票投資,退休金,經營性收入,工資以及其他收入在內的全部收入加起來,扣除五險一金社保和個稅之後到手的收入,這比單純的看打工就業群體的工資收入更為準確。畢竟中國有上億人是靠自己做生意,而不是受僱於各個公司,你看大街上鱗次櫛比的商店,都是自己經營的人群。

人均可支配收入的計算基數是全國14.1億國民,而不僅僅是2020年7.5億(根據2021統計年鑑,2020年全國就業人數是7.5064億)就業人員,也就是說,對於一個家庭來說,人均可支配收入按照全家人口平均計算,也更能夠反應個人實際的生活水平。

比如同樣是月收入5000元,一對月收入都是5000元的夫妻帶兩個孩子,跟一個月收入5000元的單親媽媽/爸爸帶兩個孩子,家庭人均可支配收入是不一樣的,前者高於後者。

同樣是一個月收入5000元的青年人,其父母有自己的退休金跟父母沒有退休金,家庭人均可支配收入也是不一樣的,前者也高於後者。

2020年的人均可支配收入和2014年比較,結果如下:

最低的20%低收入人群增長了65.75%,人均年收入為7868.8元;

20%的中間偏下收入組增長了51.03%,人均年收入為16442.7元;

20%中間收入組增長了48.88%,人均年收入為26248.9元;

20%中間偏上收入組增長了52.84%,人均年收入為41171.7元;

20%高收入組增長了57.54%,人均年收入為80293.8元;

最高20%收入組的年收入競爭是最低20%收入者的10倍之多。

從2014-2020年的六年的時間裏,最低收入組和最高收入組的收入是增長最快的,這也反映出了一些事情。

可以看出增長最快的是20%的最低收入組,增長了65.75%,這無疑得益於全國普遍開展的扶貧攻堅工作。但我們也會產生疑問,怎麼可能一年收入才幾千元呢?

2020年最低20%人群的人均可支配收入只有7868.8元,每個月僅有655.7元,這可是大約2.82億人口。

另外中間偏下收入的20%人群,每個月收入也僅有1370.23元,這部分人口也是2.82億人。

這5.64億的只有每個月的人均可支配收入只有一千多元人民甚至更低的低收入人群是來自於哪裏呢?

一是沒有養老金或者養老金水平較低的老人尤其是農村老人,這個人群規模就超過1億人,因為是老人,出去打工也因為年齡問題很難找到工作,

目前有單位的老人(主要在城市)享受的城鎮職工基本養老保險的待遇,遠高於沒有單位的城鄉老人(主要在農村)享用的城鄉居民基本養老保險待遇,

根據《2020年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》,

2020年城鎮職工基本養老保險的領取人數是1.2762億人,領取了51301億元養老金,平均每人每月養老金待遇為3349.9元。

而城鄉居民基本養老保險的領取人數是1.6068億人,領取的養老金為3355億元,2020年月人均待遇水平僅為174元,這個水平只有城鎮職工基本養老保險的5.2%。

這裏我們很容易看出,2020年差不多1.61億老人只領取平均每個月174元的養老金,所以他們還需要通過種地,賣菜等方式獲取其他收入,

這也是為什麼我們的父母總是要我們工作穩定,要有個單位,要考個公務員,要有個編制,其實就是考慮長期的中老年的收入問題。

二是缺乏勞動能力,生活不能自理的人,

查詢了中國殘疾人聯合會最近一次公佈的數據,

根據2010年第六次全國人口普查中國總人口數,及2006年第二次全國殘疾人抽樣調查中國殘疾人佔全國總人口的比例和各類殘疾人占殘疾人總人數的比例,推算2010年末中國殘疾人總人數8502萬人。

其中視力殘疾1263萬人;聽力殘疾2054萬人;言語殘疾130萬人;肢體殘疾2472萬人;智力殘疾568萬人;精神殘疾629萬人;多重殘疾1386萬人。

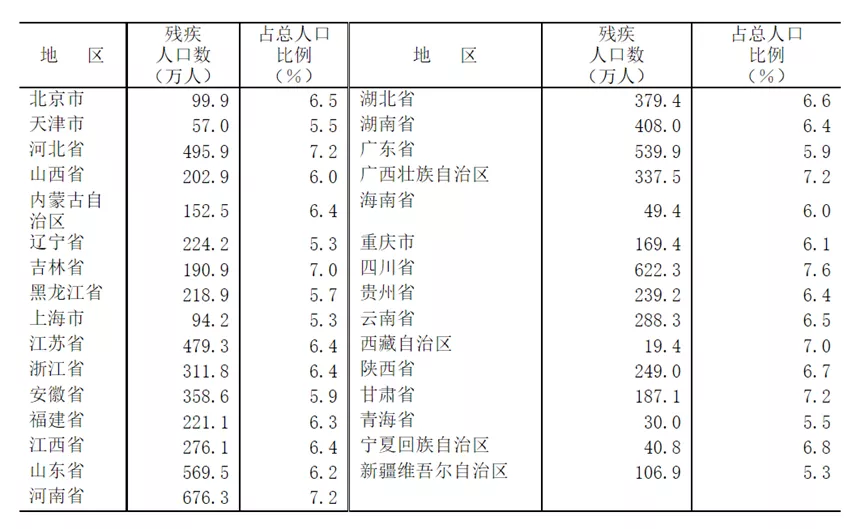

下圖是2006年的第二次全國殘疾人抽樣調查,這也是最近的一次調查,第三次還沒有開始做,可以看看全國省市區殘疾人佔總人口的比例,在5.3%-7.6%之間。

好了,我們把以上兩項相加,1.6068億每個月僅領取174元養老金的老人,全國人口佔比11.38%,2010年的殘疾人全國人口佔比是6.20%,2020年應該比例也差不多,這兩個加起來就有17%-18%了。

除了殘疾之外,還有各種雖然不是殘疾,但是因為身患疾病,身體虛弱而無法正常工作,或者影響了工作選擇範圍的人員,這個群體其實也很龐大,至少也在千萬級別。

三是人口密集的落後民族地區,由於普通話不普及,以及生活習慣等各種原因,出去打工往往遇到各種困難,只能在本地區從事農牧業生產,收入水平必然低下,比如四川涼山,新疆南疆地區,甘肅臨夏等等,這些地區人口加起來也是上千萬人的規模。

我今年就去過新疆,感覺到很多少數民族群眾的普通話水平還是需要繼續提升,買東西也好,打車也好,經常會有聽不太懂的情況,如果是到大陸大城市找正式的工作,這無疑會是個障礙,當然總體上年輕人要好不少。

因此在民族地區,大力的開展普通話教育,提升文化水平,是有利於少數民族同胞融入到全國的工業化進程的,是有助於過上更好的現代化生活的。

四是失業人群,這個人群雖然比例不高,但是從絕對人數來說也是不可忽略的,我查了下2021年統計年鑑,各省城鎮登記失業人數全部加起來是941.2萬人,注意這只是登記的。

這個也很正常,總有人因為各種原因沒有在工作,比如被裁員的,公司倒閉的,行業被整頓的,自己不想幹了的,沉迷於網絡的,不喜歡全日制工作,就是喜歡搞日結的….三和大神不就是喜歡日結的群體麼,做一天玩幾天。

五是40歲以上的低學歷,又無好單位的大齡群體,尤其是45歲以上的。

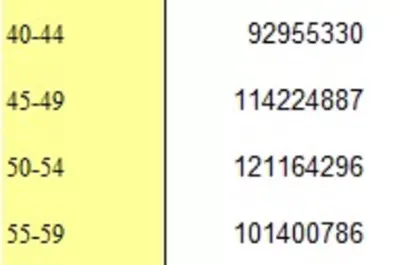

看下圖2021年統計年鑑,40-59歲人員總人口差不多4.297億人。

中國的大學擴招開始於1999年,對應的是大約1981年左右出生的群體,到今年年齡剛好是40歲左右,也就是40歲以下的人群趕上了高考擴招的歷史機遇。

而40歲以上的人群(對應的主要是60後,70後),因為沒有趕上1999年開始的全國高等教育大擴招,學歷還是偏低的,還是用2021年統計年鑑裏面的數據。

40歲-59歲人群中,學歷最高的是40-44歲年齡段,

這個年齡段總人口9295.533萬人,

其中專科學歷人口為906.6178萬人,佔比9.75%;

本科學歷人口722.1752萬人,佔比7.77%;

碩士學歷人口101.6791萬人,佔比1.1%

也就是該年齡段也只有8.87%的人有大學本科以上學歷,值得注意的是這裏面本科學歷人口數量平均每年超過144萬人了,而專科學歷人口平均下來每年超過181萬人,

因此這個人口學歷數據肯定不只是全日制,而且還是把非全日制的成人在職本科和專科也算進來了。

畢竟1999年第一次大擴招後全國普通高校招生規模才159萬人,這還是包括了專科和本科。

我們把40-59歲年齡段的數據可以做一張表,可以看出總計4.297億人中,專科及以上學歷只佔11.14%,換言之88.86%的人口是高中及其以下學歷。

如果單獨看50-59歲人員,則高達93%以上的人口學歷在高中及其以下。

當然值得欣慰的是,40-44歲人群的專科以上學歷人口佔比提升到了18.62%。

在四億多人口的40-59歲人員中,其中學歷較高的人群(專科以上學歷的加起來有四千七百多萬人),以及單位不錯的人群,還有在體制內的人群,自己生意比較成功的人群,以及居住在城市且有兩套房及以上,趕上了房價蓬勃發展的人群,總體日子是不錯的。

60後先不說了,70後有個優勢,就是其中一部分人趕上了房價上漲的紅利期,不過這個紅利也只對其中在城市買了房的人適用,70後黃金年齡的2000-2010年,中國的城市化率才不到一半,大部分70後是居住在農村的,像2005年中國城鎮化率才42.99%,如果看現在扶貧攻堅的各種記錄片,在農村的基本都是老人和四五十歲的大齡中年人,尤其是村裏的光棍群體。

而本來就居住在城市的70後,如果只有一套房自住的,也沒有辦法變現。

所以受益的是本來就居住在城市並且有兩套房及以上的人,以及本來居住在農村和小城市,但是在大中城市買了首套房的人,實現了區域的躍遷,我相信這些從房價受益的40-59歲的人群裏面,那四五千萬專科及以上學歷的相對收入更高的人群,以及體制內人群(國企,公務員,事業單位)是主力軍,畢竟買房是需要有持續的收入來支撐的。

但該群體中低學歷,又缺乏技能的人群比例較高,從總人數來說數量龐大,

有的本來單位還不錯,但是下崗了,導致收入下降。大齡低學歷低技能群體在年齡上相對二三十歲的年輕人缺乏優勢,是缺乏就業競爭力的,所以他們會承擔更為辛苦的,或者收入更低的工作。

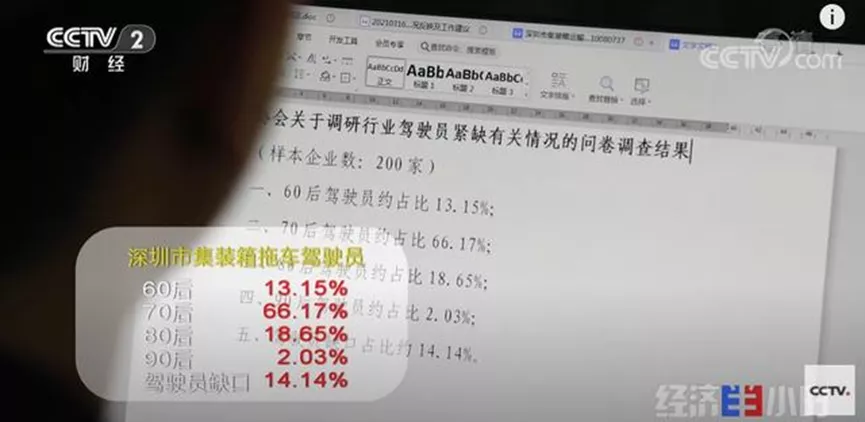

下圖是我從央視2021年4月的一期經濟半小時中截圖,深圳市集裝箱拖車駕駛員中,70後和60後佔比高達79.32%,這些人全部在40歲以上,而90後竟然只有2.03%,其原因就是雖然開車收入還可以,並不算低,但是實在是太辛苦,太枯燥,年輕人不願意干,要知道在全國卡車司機可是一個幾千萬人的龐大的群體,這也體現了低學歷大齡中老年和年輕人工作競爭時的劣勢。

類似的還有全國的建築工地,由於日曬雨淋,工作環境差,大齡中老年人員也成了主力軍,2015年湖北的《楚天都市報》進行了調研,其中的江城是指武漢,

「楚天都市報記者連日走訪發現,江城多數建築工地上,卻難見85後90後建築工的身影,40歲至50歲者成為絕對主力。」

「記者走訪武漢建築行業相關機構及一些大的建築企業獲悉,目前,江城有建築農民工約70萬名,30歲以下者佔比不到一成。」

「武漢泰森浩工程建設有限公司。該公司董事長劉志岩告訴記者,目前公司有一線建築工人7000多人,30歲以下的才五六百人,40歲至50歲的佔了絕對主力。」

這是2015年的情況,六年過去了,四五十歲的人在工地佔主流的情況只會更嚴重。

不僅如此,在全國各個公司和寫字樓的食堂,保潔人員,城市清潔工中也是以大齡中老年人員為主,在街邊的垃圾箱清理垃圾運走,在路邊綠化帶冒着烈日整理草坪樹木,在高速路上做路政維護的,看不到幾個年輕人,基本都是大齡中老年群體。

我老家縣城的街道辦招聘清潔工,沒有編制,也不是全職,月收入就1000出頭,來應聘的都是四五十歲,五六十歲的中老年群體。

在學校宿管,路邊攤販,保安中大齡人員也是主力軍。

同樣是應聘保安,由於大齡人員相比年輕人沒有優勢,因此更多承擔工資更低的工作,

這個注意觀察就可以看出來,越是高檔的小區和寫字樓,則保安中年輕人越多,反之則大齡中老年保安越多,而高檔的地方工資會更高。

類似的越是收入更高的大城市,則保安中年輕人越多,而越是低線城市,縣城,鄉鎮,則保安中大齡中老年越多,我回老家,發現各個學校,單位,銀行門口的保安幾乎全是中老年。

因此總體學歷低,年齡大使得中國總人數四億多的40-59歲群體中存在大量的低收入群體。

為什麼說中國在人口紅利之後,還會有一波工程師紅利,其含義就是說從50歲,40歲人群到30歲,20歲人群,乃至於更年輕的群體,平均學歷和受教育水平在大幅提高,這會帶來巨大的產業收益。

以上五類人群(1.61億隻有城鄉居民養老金的老人,八千多萬殘疾人+身患疾病影響工作的人,千萬級別落後偏遠民族地區,千萬級別的失業人員,上億人的大齡低學歷就業群體)以及他們撫養的未成年小孩,構成了中國低收入人群的主力軍。

這裏要注意了,計算人均可支配收入的時候,小孩也是要算進去的,因此低收入群體的收入還要和他們撫養的未成年小孩平均。

這也是為什麼中國人均可支配收入每月只有一千多元及其以下的人群有五六億之多。

當然了,除了以上之外,在40歲以下,或者說二三十歲的年輕人中,也有部分人均可支配收入很低的群體,當然這個比例要低得多,主要是因為有自己有疾病,以及家庭原因的拖累,

比如自身有疾病,不能幹重活,雖然不是殘疾人,但是非常影響找收入更高的工作;

但更多的是因為家庭原因的拖累,

比如家裏有殘疾或者失能老人,或者小孩需要照顧,導致自己無法出去到發達地區打工獲得更高搜狐如,只能在本地打零工為生的年輕人,

由於中國地區發展差距還是比較大,在欠發達地區,即使你是身體健康的年輕人,收入也可能不是很高。

前不久我看到了一則新聞,是發生在安徽省績溪,當地派出所10月27日發在其微博上,是近日一個加油站的女加油員給人加油,結果車主沒付油錢就開走了,總共300元,而加油站規定如果錢追不回來將從加油員的工資裏面扣,警察在調取監控的時候看到,這個女加油員在給人加油的時候都在抹眼淚,很讓人同情,幸好報警後警察找到了車主,把油錢給付了,這個女加油員還說要給警察送錦旗。

這個新聞裏面讓人注意的是,這個加油站給加油員的工資一天只有七八十元,而且視頻裏面的女加油員看起來年齡並不大,出於私隱考慮我就不放臉部畫面了。

一個月的工作天數是21.75天,這樣算下來一個月才一千四五的水平,就算每個星期都上六天班,工資也才2000元左右,實在是太低了。

我查詢了安徽的最低工資標準,2018年11月1日調整後,包括亳州,阜陽,滁州,黃山風景區,以及績溪縣的最低工資標準為第三檔,月最低工資1280元,雖然安徽省人社部門說這是扣除社保之後到手的工資,但是仍然非常低。

一般來說,這種最低工資,都是大齡中老年群體來做,年輕人都會選擇外出打工。

但這個(至少看起來)年輕的女加油員,不知道是什麼原因,並沒有選擇外出打工,而是就在本地工作,其一個月一千四五的收入,就屬於全國人均可支配收入倒數第二檔的20%的區間了,如果她選擇出去打工的話,相信翻一倍到3000元並不難。

如果一個年輕人因為父母親人子女需要照顧陪伴,只能在家打工,又或者萬一因為離婚等原因成為了一個單親媽媽/爸爸,就無法出去打工了,即使只帶着一個孩子,那麼一千多元的工資算成人均可支配收入,一個月就只有七八百元了,就是全國倒數20%的最低檔人均可支配收入了。

因此如果能縮小地區發展差距,在本地工作也能獲取不錯的收入,是可以極大的減少低收入群體的數量和提高生活水平的。

這也是為什麼實現產業在全國的均衡分佈很重要,因為中國有很大一個群體,是沒有辦法長期在外打工的,產業均衡分佈,可以讓這部分人在家鄉獲得更多的工作選擇權利。