我叫丁尚彪,1954年出生於上海,今年65歲了,還在美國的餐館打工——每周工作5天,每天工作8個小時,往返通勤3個小時。

堅持、努力、突破,是我的奮斗方式。

依靠着堅定的信念,我在日本打黑工15年,忍受着骨肉分離的痛苦,供女兒在美國從本科讀到博士,最終改變了整個家庭的命運。女兒畢業後,我又跑到美國,從零開始打工。幾十年來,我不僅成功找到了底層家庭的出路,也充分實現了自我價值。

在我成長的年代,整個社會是很講究家庭出身的。我的父親在1948年加入過國民黨,因此我的出身並不好。

我16歲中學畢業時,整個上海一片紅,大家都下鄉了。

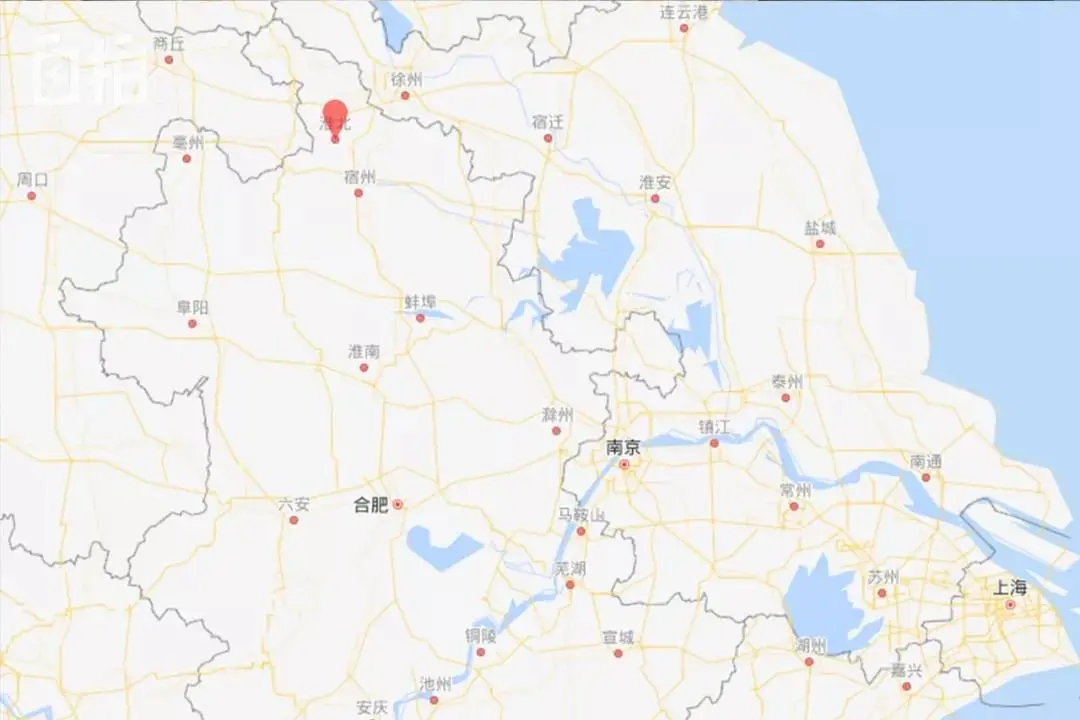

江西是最好的,有米飯吃、離上海近,其次是黑龍江、雲南軍墾農場,最差的選擇是安徽淮北。平時對我很好的老師說我出身不好,不能去江西,怕我越國境投敵,也不能去黑龍江、雲南這種邊界地區,只能到安徽淮北。

這是我們下鄉居住過的房子。我對下鄉沒有概念,以為就是去農村玩。

5月15日是我16歲生日,隔天我就走了。我媽跟在後面哭,由於我年歲比較小,跟我同一屆的前輩們幫我拿着行李,我一滴眼淚都沒流。我被分配到安徽五河縣張集公社,和另外2個人組成了一個知青點。

沒有地方可以住,村民就把磨坊空了出來。前一秒驢還在拉磨,後一秒我們就親眼看着村民把石磨搬走,把全是驢尿的地方騰給我們住。

磨坊的牆上全是蜘蛛網,連個門板都沒有。我們3個人遲遲不願意解開行李,坐在屋裏哭,好像解開行李就要在這裏紮根了。

好在村民們都很友善。2年後,我被調到大隊搞宣傳,又被叫去邊教小學邊學習注射。我學歷低,不懂拼音。一年級要教拼音,校長就讓我去不用教拼音的二年級,幾年下來,學生倒教會了我拼音。

我教語文、體育和音樂,還要幫全村注射疫苗、看管倉庫。我幹活利索、認真,被評為縣優秀知青代表之一。

1972年,開始流行收聽英語講座。下鄉這幾年,因為出身問題,我被很多招生、招工機會拒絕。我覺得自己可能會在農村待一輩子了,為了抓住以後可能出現的機會,我花30元買了一台收音機學英語。沒想到2年後,當我把四冊英文學完,就招工進最差的集體所有制工廠了。

這是1974年7月27日的日記,一再被拒的苦悶都被我寫到日記里,但我依舊不忘鼓勵自己「勝利永遠是屬於能吃苦者的」。

我屬馬,20歲生日當天,我在安徽五河縣張集公社大魏大隊騎馬留影。

1975年2月,招工到縣集體所有制工廠後,我認識了現在的妻子——同樣來自上海的知青。她性格老實、做事勤懇,我們很快就結婚了。

後來岳父離世,妻子調回上海。而我先費盡周折調到了合肥。一到合肥,又定下回上海的目標。這個目標在當時看來幾乎是不可能實現的。

我想着只要不違法不害人,就不要為自己設限。我跑遍上海,在電線杆上貼滿對調信息,結果真的找到了一名想調回安徽的女性。我私下給了她400元,順利對調,1981年,我回到了上海。

回上海後,我住在楊浦區,卻在徐匯區當炊事員,每天通勤要6個小時。我又開始在全上海貼廣告征人對調工作,對調對象找到了,單位卻百般阻撓。

我在廣告上說此工作道路廣、購物方便,引來了上海青年報的記者臥底。他寫了一篇報道,質問關係網該不該破?報道引起了巨大的反響,單位讓我停職交待事情原委。

事發後,記者來找我,告訴我可以寫文章反駁他,還幫我跟單位說了很多好話。因禍得福,單位嫌我太惹事,就讓我調走了。

依靠努力,我在新單位當到後勤股長,讀完了中專。

生活表面上安穩幸福,底下卻暗流涌動。我求進步去考證,單位說不是單位安排的不予承認。妻子想調到中外合資企業,已被錄取,但原單位拒絕放人,還不斷找茬,甚至找藉口扇妻子耳光。

忍不下這口氣,我告到紡織局,紡織局就把事情轉回單位,告來告去都沒用。

跟朋友閒聊時,朋友跟我說,當警察都要審三代,而像我女兒這樣的出身是不可能通過的。

我所在的單位是街道小集體制的,在上海只能算「三等公民」。而且我的文化程度不高,在單位做到中層就已經到頭了,這條路再走下去可能也不會有什麼發展了。

這些生活中始終無法突破的障礙,讓我無比失落,每一步我都嘗試過,但每一步都掉下來。

正好有朋友赴日留學,給我寫信說日本遍地能撿到彩電、冰箱,這對在國內只能憑票購物、而且常常買不到的我們來說,是誘惑力極大的。

我們想讓單身的弟弟先去試試,但他一想到又來一次「洋插隊」,就不願意去了。

我想着在國內沒有前途,不如出去看看,或許能闖出點名堂。這是我拿到的北海道飛鳥學院入學通知書。

辦護照時,單位當即解除了我的職務,逼我去建築工地拉翻斗车當小工,我一氣之下辦了半年停薪留職。

為節省費用、互通信息,我把上海申請飛鳥學院的同學們都聯繫到了,形成了一個小團體。為了出國沒有後顧之憂,臨行前,我按照飛鳥學院錄取名單,騎着自行車把每個同學家都走訪了一遍。我插隊過,知道與家人分離的滋味,所以想把在上海的家屬組織起來。家屬之間相互走動,這樣我們在外面就能更放心些。

臨行前我回單位,領導得知我即將順利出國,關切地問了我離開的日期,還問要不要單位派車送我。後來才知道,他們是想在我出發時把我攔住不讓走。幸好我拒絕了突如其來的」好意「,並在出發日期上撒了個謊。

1989年,我衝破重重阻礙、離開家人,赴日留學了。

沒想到一到日本就碰到了阻礙。飛鳥學院堅決不允許學生赴日3個月內打工,而荒涼的阿寒町也沒有地方可打工,這是飛鳥學院的校舍。

來這裏讀書的一批大齡中國留學生都是欠債出國的,大家焦慮不安,都想去東京那樣繁華的地方邊留學邊打工,於是紛紛提出轉校申請。

我出國時向親戚們借了3萬塊人民幣,現在看來,這不是什麼大數目,可放到那個年代,這筆錢是我15年的工資。

上完一個星期課後,一天夜裏,我和二位同學溜出學校,走了一段時間,突然有輛車子在我們附近停下來。

飛鳥學院的華裔王校長從車子裏出來,喊我的名字。他叫的語氣很急,說這裏有狼有熊,很危險,還說「要走,我送你們走!」他把我們送到阿寒町,囑咐我們不要說出這件事。我們非常感激王校長,直到現在都保持着聯繫。

我們在濛濛細雨中走了一整夜,清晨坐上火車逃離了北海道。這段「布伏內橋「就是我們逃離的路線。

由於轉校申請失敗,我的身份變成了非法居留,一旦離開日本就回不來了。身上背着巨額債務、回國又不可能有工作,我只能留在東京打黑工還債。這是剛到東京時,我在工地打工休息時的照片,腳上穿着撿來的建築工地爬腳手架的布鞋。

為了省錢,我在日本的生活都是撿來的。

從電視、空調、冰箱到身上穿的西裝、皮鞋,基本都是撿的。連吃飯,都能從打工的飯店帶剩飯回家,熱一熱第二天吃。

我剛去東京時,四帖半(四個半單人床大小)的房間就住四五個人,屋子不是住的地方,大家都只是晚上回來睡一覺而已。房租是2萬5千塊日元一個月,四五個人分攤。出租屋裏的三台電視機,都是撿來的。

這是我在反對外國人打黑工的標語前留影,算是一種無奈的自嘲。那時候的心態就像是賭徒,過了今天不知道明天,說不定街上碰到個警察就被抓走了,只能拼命。

我同時打好幾份工,白天在工廠做工、晚上在飯店洗碗、周末在大樓掃地,一天淨掙700-800元人民幣,而同樣的收入,在國內要做7個月。這樣的收入對我來說就像是搶銀行了,錢像是白撿的,工作的熱情自然非常高。

每攢到一百萬日元,我就寄回家一次。

我用假名打工,野村是我用過的假名之一。一開始不會日文,打工時會遇到障礙。有一次在後廚工作,廚師長着急地讓我拿個東西,我沒反應過來,就被怒氣沖沖地扇了一巴掌。那時也覺得委屈,但無處可去,只能堅持工作下去。

日本人比較好的一面是一碼歸一碼,不會因為一件小事情一直給你使絆子。儘管那次事件不太愉快,看到我的勤奮努力,廚師長還給我發了額外的獎金。

我平時都在地鐵上學習日語、寫作以及備考各種證書。為了拿到更高到工資,我考了五本執業證書。

這是我後來住的地方。知道黑戶不敢報警,有的中國人會專門搶我們的錢。我吸取教訓,把錢藏在公司的衣櫃裏,身上只帶少量現金。還在門邊放一把鐵刺刀,每天回家後都會檢查壁櫥里有沒有藏着人。

沒辦法分辨誰是好人壞人,我不敢帶人來家裏,也不敢和新認識的黑戶口一起住。

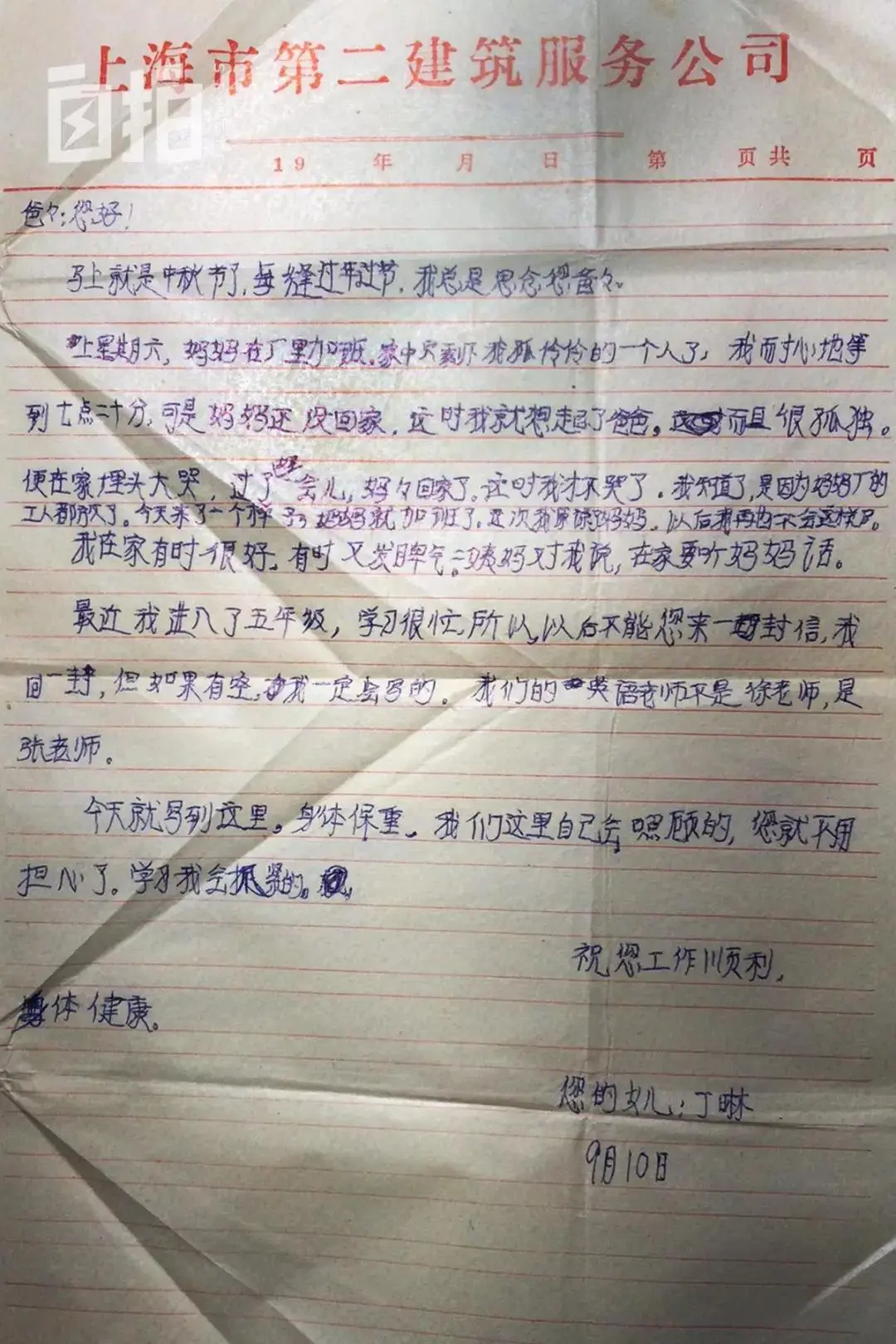

這是剛到日本不久,女兒寄給我最傷感的信。一開始通電話不太方便,只能通信。她寫信過來說,上周六回家後孤伶伶的,爸爸媽媽都不在家,覺得很孤獨。這封信我從日本帶到了國內,又帶到了美國,一直放在身邊。妻子和女兒在家生活不容易。妻子節儉慣了,幾乎只穿工作服,就算到現在,給她錢她都不知道怎麼花。

還清債務之後,想到回國也沒有工作,我乾脆就繼續留在日本為家人掙錢。更關鍵的是,女兒讓我看到了新的希望。有一次掃地,我撿到了一本東京六大私立名校試題集寄給了女兒。她才初二,竟然跟我說數學題很簡單。

那時上海一房一廳約5萬元,妻子想買,我跟她說不要動這些錢,全換成美元,以女兒的名義存着,為以後出國讀書作準備。

不知不覺,我就40歲了,這是我40歲當天穿着西裝騎着馬在日本的留影。

這套西裝是剛到日本時定製的,也是唯一一套我自己買的西裝。那時剛變黑戶口,朋友提醒我要穿得體面一些,免得被認出來,就帶我去訂做西裝,沒想到只穿了大約兩次,一次是生日留影,另外一次就是回國前去東京入管局自首。

平時的衣服要麼是撿的,要麼就是花100日元(約人民幣7元)去舊貨店買的。管不了衣服是從活人還是死人身上剝下來的,能穿就行。

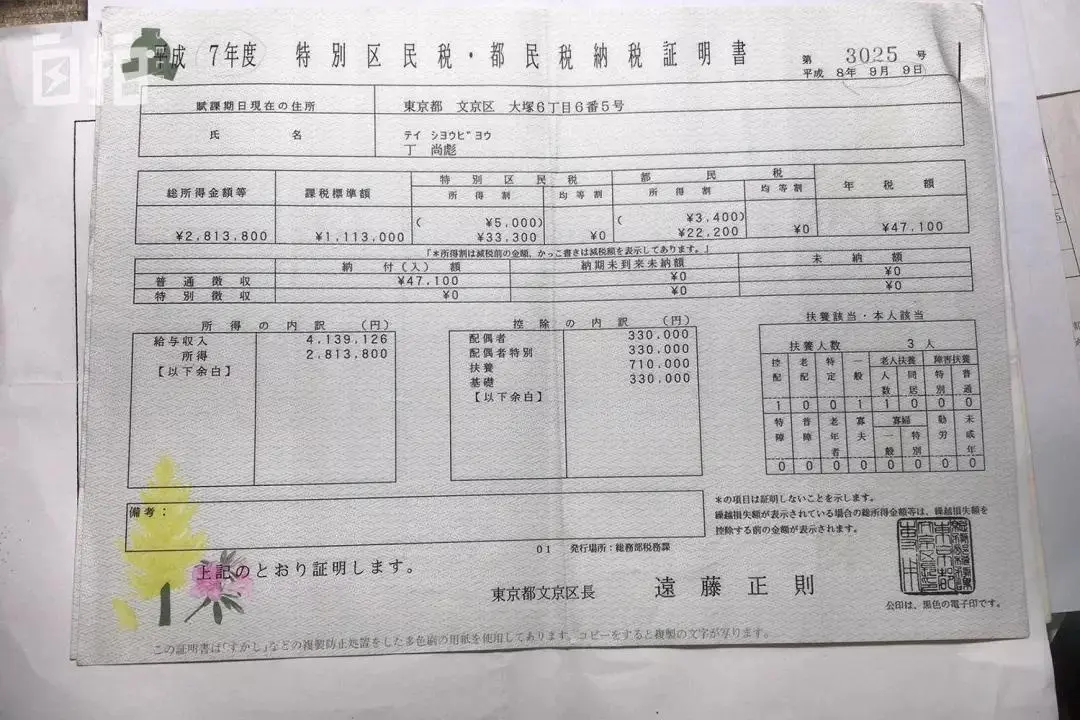

雖然我打的是黑工,還是堅持像日本人一樣納稅,這是我的納稅證明。

我覺得自己有納稅的義務,而且如果遇到警察查身份,有稅單也能從容一些,後來果然在街上被警察逮捕,但警察看到我一疊稅單,說我是好人,竟然把我放了。

其次,有了這些稅單,就可以去考各種資格證了。

再就是考慮到女兒留學需要能提供資金的「財政資助人」,辦理簽證時需當着審查官的面說清資金來龍去脈,為了能當女兒留學的保人,我一直堅持納稅。

通電話方便後,遠隔重洋,我每晚都要打電話回家,儘量不缺席她們的生活。1000日元能買20張10分鐘的假電話卡,我通常一次買一百張。電腦流行起來後,我們還用網絡聊天室打電話。

我在電話里和女兒談理想、幫她參考志願、鼓勵她努力讀書。後來女兒報考復旦附中,也是我慫恿她去嘗試的,沒想到就成功了。

出租屋的牆上貼着女兒寄來的照片,我不在她身邊生活,不知道這是她幾歲時的照片。

我在日本不光是掙錢,我還很關注日本的報紙、新聞廣播,收集留學信息,購買最先進的學習設備寄給女兒。

我在廣播中聽到可以自主申請到國外留學,就要了一份申請資料,和女兒一起制定留學計劃,目標依次是美國、加拿大、澳大利亞、英國、日本。

在國內,每天,妻子都陪女兒去浦東學托福,學完再把她送回學校。就這樣,我用電話聽着女兒長大了。

我為女兒留學存了15萬美元,為了提高成功率,我讓女兒統統不要申請獎學金,而且一下子申請了二十所大學。1997年,女兒成功申請到了美國紐約州立大學。

90年代的上海,我女兒的中學就她一個人去美國讀本科。她去美國駐上海總領事館面簽,排隊的人都是讀研讀博的,大家對去美國讀大學都聞所未聞。女兒去美國讀書,特意在日本轉機,時隔8年,我們父女終於在異國他鄉相見了。女兒長大了,我變老了。

把女兒送到美國後,我考慮到女兒大學畢業後升學可能還需要錢,就跟妻子說,日本工廠只能幹到60歲,我干到60歲就回國。

在日本的那段時光,是我一生最輝煌的時候,我在日本如魚得水。和我相比,許多人都很痛苦,特別是那種在國內混得還不錯的人,出來之後只能幹苦力活,心態不平衡,留在日本也不適應,進退兩難。而我這種本來在國內沒有出頭之日的底層人士,出來之後能憑辛苦賺到錢,已經非常滿足了。

這是女兒博士畢業時,我們一家人的合照。

女兒的大學在郊區,我跟她說好好讀書,別想着賺錢。她是電子工程系全A畢業,還當過助教。2004年,她考進醫學院學醫,借到二十萬助學貸款,跟我說再也不用為她賺錢了,逼着我回國。

那年我50歲,正是壯年。擔心自己回國沒工作,我想到日資企業在上海建了很多辦公樓,就在日本花了一個月考了一個清掃執照,想着回國後至少可以去日資企業掃掃地。

回國之前,我去東京入管局自首,以便順利出境。整整15年沒回國,回來後我才知道國內經濟發展得也不錯。

我給家裏換了新房子,又買了兩套收租,留了一些錢給自己養老。我在日本工作過的工廠打電話給我,希望我去工廠的中國生產線當翻譯,就這樣,我當翻譯當到了2009年。

我還特意去找過昔日給我使絆子的領導,客氣地遞上煙。其實是想告訴對方:當年你想搞死我,今天我不僅活着,而且還活得很好。人不就是爭一口氣嘛。

2009年12月女兒要結婚了。我和太太一起去美國探望。女兒已經正式成為一名醫生,3個月後就幫我們申請了綠卡,很快就批准了。

女兒想讓我當寓公養老、幫忙帶孩子。可我閒不住,我想了解美國的社會,非打工不可。在去美國之前,我就找了個朋友學中式炒菜。

到美國後,為了全面了解,我在建築工地、門窗廠、餐館都幹過。在日本打工時間很正規,時間一到就下班。在美國華人手下打工會被欺負,工時超長,受剝削太厲害了。

我在日本時候學過串燒,還在日記本里夾着個串燒菜單帶回國。到美國後我去日本串燒店應聘,店長發現我是專業的,立刻就把原先聘請的日本師傅解僱了,還答應一周給我800美元。

我還沒拿到身份,不能打工,我就說先白干吧。朋友家人都很反對,但我根本不在乎這些錢,只想訓練自己適應美國。

店長很滿意,而且很講信用。等我綠卡下來能拿工資後,他就每個月多給我補一點錢,把之前沒給的都補給我了。

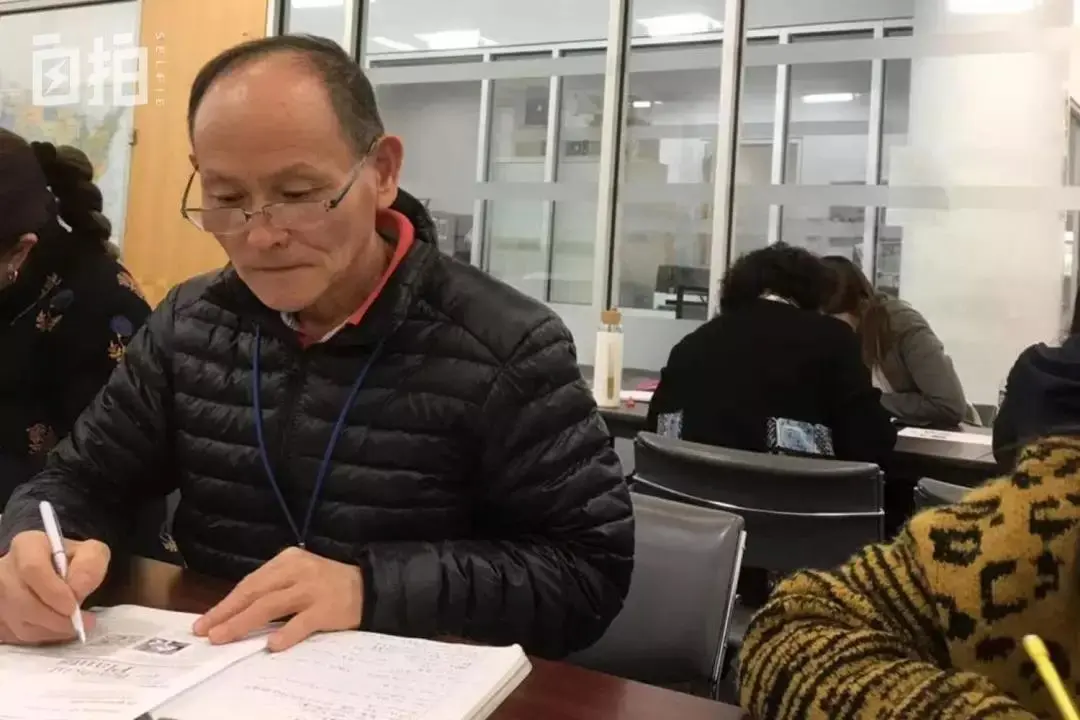

日本串燒店經營不善倒閉了。我一個月拿1600美元的失業金,可以拿一年。這期間我每天去圖書館學英文,尋找就業信息,看到了一家曼哈頓賓館的招聘。去應聘那天下着大雪,2000多號人應聘,我第一個到,就搭把手幫忙佈置,順利被錄用了。

在日本打工的經歷給了我很大幫助,2012年底,領導把我推選為紐約市賓館業協會優秀員工,而且全賓館就推薦我一個。美國人很重視榮譽,獲獎後,我一直在這個賓館工作,現在已經是三朝元老了。

這是我在美國學習英文。美國給我的感覺是比較包容開放的。

在後廚工作,美國人叫我拿東西,發現我沒聽懂,美國人就笑一笑自己去拿了。我在日本時每天都心驚膽戰的,害怕被發現非法居留後遣返。而在美國,走在我住的法拉盛大街上,估計一半人都是黑戶口,但是沒人會管你。

我喜愛寫作,從日本到美國,筆耕不輟,經常在華人報紙上發表文章。紐約臥虎藏龍,有很多華人詩人、作家聚集在這裏,我時常參加他們的講座和活動。而且我捨不得放棄每天能和美國人打交道的工作,所以至今我還是一個人住在紐約。

妻子在外州幫女兒帶孩子。到了假期,我們就一家人去旅遊。

這是我們一家出遊的合影。

回顧之前的經歷,有人說我和妻子為孩子犧牲太多。其實我們三個人,每個人都犧牲了很多。女兒一邊備戰高考、一邊要學托福、申請學校,是相當辛苦的。妻子一個人在上海,既要照顧女兒,又要照料老人。有的人在外面掙了錢,小孩卻不用功讀書,或者老婆把錢都投入股市輸光,或者自己有了錢後就花天酒地,掙了錢也都是打水漂。

實際上,在達到目標的過程中,任何一個人開小差都不行。

有人說,你以前在日本這麼卑微、又是黑戶、又是妻離子散,有什麼好輝煌的?

可我只是一個普通人,在日本掙得比當時國內的大官還多,沒有被歧視、不用看臉色,最重要的是讓我認識到了自己的價值。

我一直認為人的格局、思想和觀念不能局限於單一國家或者地域。我一生漂泊,不管是到日本還是美國,我都是零語言的狀態開始的,相當於又聾又啞又瞎,再難也堅持下來了。

這一輩子苦過、奮鬥過,到明年我就正式退休,去過另一種生活。