小康之家的睡房內,大學生阿芝握着一個裝了水的膠樽,反覆練習投擲的姿勢。為免驚動家人和弄壞房中物品,她不會將水樽掟出去,只是想身體牢牢記住那個投擲的動作和角度,「因為我好驚掟到隊友或記者。」

臂要直,揮動幅度不用太大,樽要反手拿,才擲得遠。她搜集抗爭現場的影片看了又看,觀察用不同姿勢擲出燃燒彈的效果,務求在防暴速龍怒奔、群眾逃跑、記者走位拍攝的千鈞一髮間,將手中的「魔法」準確地擲到警員和示威者之間,順利爆開、起火,而不傷及無辜。

當警方用水炮車、真槍實彈等致命武器已成常態,抗爭者亦越來越多用火阻止警方推進、甚至偶作反攻。他們稱燃燒彈為「火魔法」。

由夏入秋,香港的街頭由200萬人,剩下十多萬,甚至很多時只有一萬幾千。大學生阿亨在前線一回頭間,身邊只剩與自己年紀相若、甚至更小的中學生,手腕比手中鐵通還細瘦,堅決而不知所措。拿着火魔法的他看不到有後退的空間,只想問,大人們是否還要繼續留在自己的 comfort zone?

「火可以用來進攻,可能救回幾百個手足的前途,亦可能系我哋最後一條防線。手上那支火,唔單單系武器,仲系香港人嘅勇氣、希望、反抗嘅意志。」一名已被捕而無法受訪的魔法師傳來這段文字給記者。

縱火的最高刑罰是終身監禁,比暴動罪的十年重得更多。八月初,火魔法師只是零星出現,但隨着警暴升級,目測估計會用火魔法的示威者已增至數十人,但同時他們亦面臨最嚴峻的搜捕。《立場》輾轉接觸到其中三位,了解他們抗爭升級的歷程。

***

學校沒教的一堂化學課

7.21除了元朗白衫人恐襲,還有兩項當時未必為意的標誌性事件:上環第一次有示威者用雜物燃起火堆作路障;民陣遊行後直搗中聯辦的隊伍中,群眾齊聲高呼「光復香港、時代革命」。這口號之前只有部份年輕人會喊,但那天,終於在充滿和理非的遊行隊伍中成為主流。

阿亨和身邊的前線朋友聽在耳中,覺得鼓舞,「大家的思維原來已經進步了,願意講出『革命』兩個字。咁,如果你有革命嘅條件,實際上都要做到武力升級。」他記得之後7.27光復元朗,前線在鄉黑刀手襲擊的陰霾下仍士氣甚佳,很多小隊開始討論火魔法。8.5七區三罷,灣仔警總外便有人擲出兩顆燃燒彈。

製作原理簡單,「玻璃樽裝了電油加食油,跟住插布條,點火,掉埋去就着。」阿亨說這種基本款不少前線朋友都略有認識,抗爭者群組也有介紹。

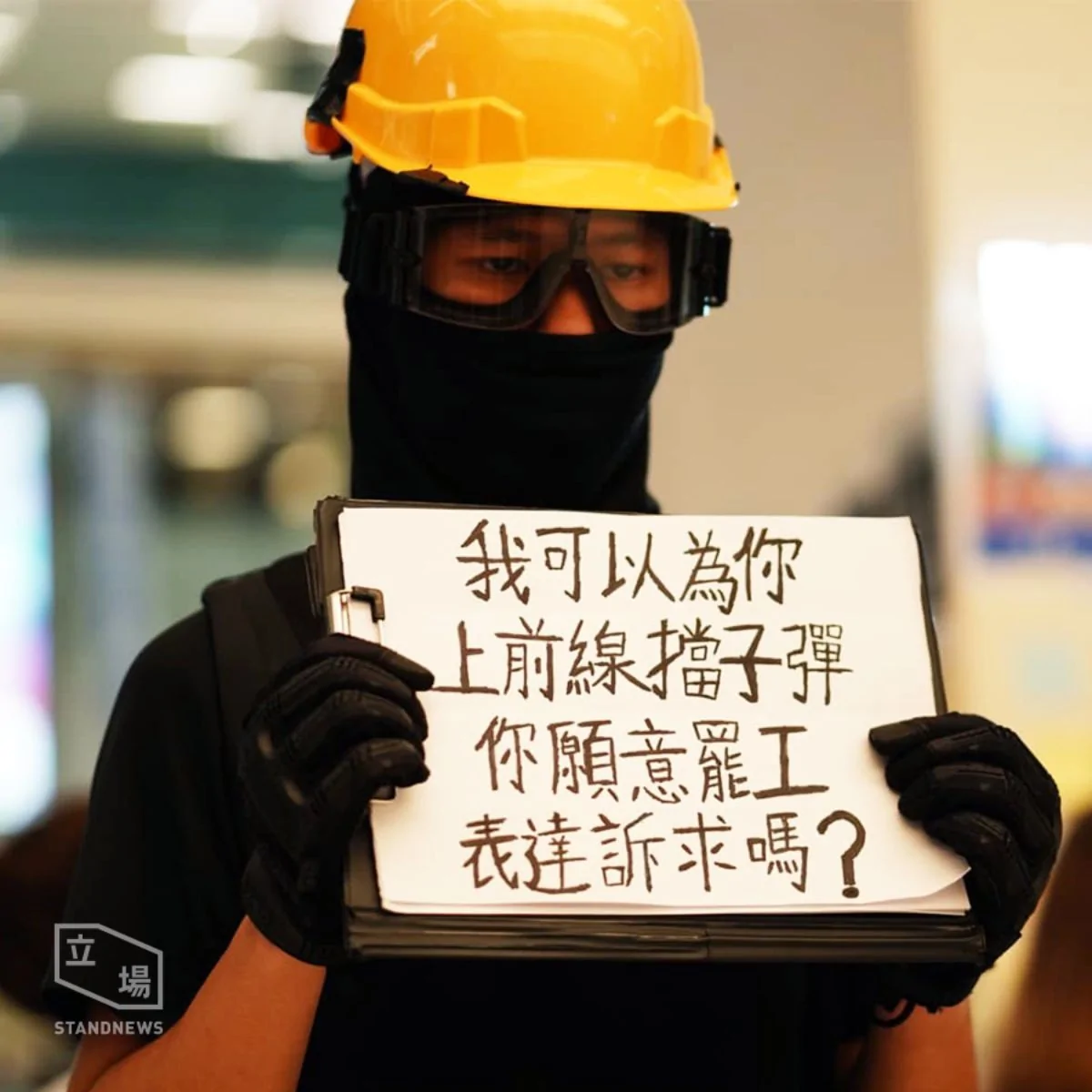

(圖中並非本文受訪者)

綜合網上資料和討論,白電油比汽油容易買到,但用汽油燒起來會較大火;加入麵粉、砂糖等可提升燃燒時的熱度和持續時間,加入白磷則會令擊發時火勢更猛烈,可令火團擴張到至少半米範圍,並會將物件燃燒至盡才熄滅。然而其危險度高易生意外,白磷在香港的買賣受限制,極難取得,用白磷的魔法師並不多。初階者也大多用比較易買的白電油,故嚴格來說不是「汽油彈」。其他原料基本上超市有售,「而家已經進化到,都唔洗一班特定的火魔法師,有啲細路自己帶住兩樽去,拎出嚟就掟。我估佢哋都系上網睇到就跟住整。」阿亨說。

另一位「火魔法師」阿芝說,現在有時買白電油和汽油都會被商戶要求登記身份證,故在準備原料的環節已有風險。隊友試過買完後被不明人士跟蹤,雖然沒被捕或搜身,亦非常驚險;也試過準備好物料帶出去時離遠見到警察,惟及時將袋放在隱蔽地方。阿芝本人則尚未遇過搜查,「佢哋好少俾我帶,都系叫我帶啲玻璃樽、毛巾、砂糖麵粉咁。可能我系隊入面唯一一個女仔,佢哋好唔想女仔有事,始終......女仔入到警署之後危險系大啲。」

J是火魔法的新手,十月才第一次用。由於不熟手,會選擇先混好「魔法水」帶到現場用,「如果到現場先拎個漏斗出來慢慢倒,好似搞唔掂。」但阿芝所見,都有不少人是即場做,「近幾次出去發現,好多後排的和理非,書包里都會有一兩樣物料準備咗。佢哋可能唔敢整或者無機會整,但知道有魔法師在場都會即刻將材料俾曬我哋,對上嗰次系多到有盈餘要帶返屋企。」

「魔法師」的手勢

受訪的三名「魔法師」都是大學生,今夏之前莫說汽油彈,連磚都沒掉過。阿亨落場用之前只練過一次,「大概知道個手感系點就去。風頭火勢,都唔想帶咁多次出去練然後提升自己被捕風險。」

他觀察到通常「火魔法師」的意外都是燒到自己,「手臂伸到好後成個膊頭 fing出去嗰啲呢,因為掟磚系哩個手勢嘅,但火魔法有個大火頭,你將個火頭離開咗自己視線範圍,個人就好易着火。我都試過一次件衫着咗少少。其實火魔法輕過磚好多,重點系掟得准。」

阿芝則在家模擬練習,「睇咗好多次啲片,發現問題系佢哋只手伸得唔夠直,投擲距離就會好窄。同埋反手拎樽會易啲發力,可以掉遠啲。」在家不能把樽擲出去,沒有示威的日子,她就和隊友找片空地掟水樽,「試多幾次會知道自己可以掉到幾遠、力度系點,就無咁易失手。始終火唔系咁易控制嘅嘢,我真系唔想整親自己人、記者、或者消防同 first aid,所以做咗好多功課。」

J試過和隊友帶着「魔法水」到荒山野嶺試用,途中與幾個警察擦身而過,「嗰嚇真系驚到痴線。幾個後生仔帶着白電油和汽油喺身,佢哋一定知道你想做乜,都預咗有咩事即刻跑。」

那次幸運地沒被搜查,但他不知道運氣幾時會用完。「其實而家帶好多嘢都要冒險,比如頭盔眼罩豬嘴,本身你帶出去保護自己,只帶一套的話,佢拉你返去坐48個鐘就無事,唔會告得入咩罪。但帶多套就麻煩喇,我都有做哨兵,有大聲公同哨子,哩啲都有機會俾人告煽動。之前有把錘仔、鉸剪、士巴拿,佢已經可以話系攻擊性武器,條罪都系大嘅。」

***

「終於喺哩場革命之中,有我存在嘅價值」

冒着極大的風險和刑責去用火,本應是個困難的決定,但隨着六月開始的事情發展下來,他們三人都彷佛順理成章就走到這個位置。

阿亨和阿芝五年前參與傘運時都是中學生,見證過和理非模式的失敗,今年6.9反送中遊行都沒意欲出來。第一次出是6.12,「見到中信對出民陣嗰個和平集會都被清場,好多人無 gear都被迫食催淚彈,幾乎人踩人,」阿芝說,「我就知道今次件事唔似2014年咁簡單,決定之後每一次都要參與。」

起初只是和理非地充人數、傳物資,見到催淚彈就跑走,到後來鼓起勇氣追着催淚彈去滅煙,只是一、兩個月間的事。但阿芝還是覺得不夠:「每次返到屋企睇新聞,都見到好多前線手足一系受傷、一系被拉,覺得自己好無用,咩都幫唔到手。」當 telegram群組有人提議升級做火魔法,她感到挺適合自己,「始終我系女仔,又唔高大,又唔夠人打,上前線都只系負累,不如揀個靈活啲走位嘅職業。」並非沒有思想掙扎,但掙扎的時間很短,「可能我一早就覺得和理非無用,只不過未踏出嗰一步去實行,思想上應該系已經準備好嘅。當時考慮嘅只系,哩樣嘢我有無能力做到?」

八月底她首次與隊友拿着「火魔法」上前線,算是較早的一批「魔法師」。因為第一次用怕失手,她沒在最危急的關頭丟,而是雙方對峙期間、催淚彈不斷射到前線的時候,就將瓶子擲到警方防線前面。一剎那,玻璃碎裂,火成功的燃起來。「開頭我以為我會好驚、唔敢掟出去。但去到嗰一刻,嗯,我淨系覺得,我終於喺哩場....我諗而家可以叫做革命?喺哩場革命之中,有我存在嘅價值。」

到九月中,實地用了四、五次後,阿芝感覺越來越純熟,可以掌握到擲出去的最佳時機和角度。通常她會站在第二至四排的兩側,每當警方推前,就用火作屏障為前線爭取撤退的時間。「10月1日屯門有個魔法師系用火用得好靚。當時速龍衝出嚟捉人,但佢離遠掉咗個魔法過去,個火蔓延得好快,成隊防暴同速龍就煞停咗,嗰度嘅手足系全部撤退曬走得甩。我哋最理想就系希望可以每次都做到咁樣。」

10.1街頭(立場新聞圖片)

「其實好多前線都唔系真系特別大隻、特別捱得,但次次都保護後排嘅和理非同街坊走先,自己就拎住啲爛木板、浮板同遮嚟硬食啲子彈同催淚彈。佢哋唔系對哩啲嘢免疫,真系硬食架咋。咁,我哩啲上唔到最前嘅人,都起碼用火幫手築嚇防線。」

儘管不是最前排,火魔法師也面對很高的現場風險,「佢哋見到你拎住支嘢,都幾突出嘅,會用槍瞄住我哋嚟射。我哋一開頭未夠經驗時就系太猶疑,跟住有隊友中咗彈囉。而家一揀到個適合位置就會即刻掉,無乜考量同猶疑嘅餘地。你想贏,想保護你要保護嘅人,就要掟出去。唔可以驚,唔可以退縮。」

火的能與不能

阿亨的覺悟來得更早。2014年他在旺角見過黑幫流氓的兇狠、在龍和道見過警棍打落手無寸鐵的市民頭上。2016的農曆新年,他去旺角篤魚蛋,但在本民前和其他抗爭者行動之前,就有人發現他「未夠秤」,叫他早點回家。2019,他終於成年。6.12那天,有感自己食過催淚彈,覺得可以應付;未料迎面而來的是各式槍械,橡膠子彈、布袋彈、海棉彈,全部平射。「嗰日之後我就好清楚,佢哋系有預謀要開真槍去鎮壓我哋。然後我就接受咗哩個現實,好自然咁上咗前線。」

七、八月每個周末不同的地區遊行,阿亨發現,「我哋只系重覆 set路障、頂住,然後防暴沖埋嚟、擋,跟住前面就無咗四、五十個手足。無可能咁樣運作件事。」他認為必須要武力升級才有機會贏,尤其八月初開始警察就改變策略,由結陣對峙改為突然急奔上前抓捕,再沒空間容許示威者慢慢用索帶扎路障。

這時候前線開始討論用火,阿亨沒太多猶疑就加入「魔法師」行列,「火系好實用嘅,而家見到好多路障都會用火燒,因為快過扎索帶好多。真系擺一堆雜物、淋啲油,一下子個火就着,大家退得快好多、走嘅空間多好多。」

「第二就系,佢哋真系會驚囉。」阿亨通常會留到最後才走,與防暴速龍最近的距離是10米,「佢哋沖得好狠,但多數捉落單同睇落瘦弱嘅人,見到你手上有火,起碼兩、三個人先夠膽埋嚟。其實佢哋系好鍚身,有火喺佢哋附近爆開,佢哋會避一避,沖慢咗。咁唔會真系傷到佢哋啲乜,但至少可能令到....起碼心理平衡啲囉,等我哋有得做。」

阿亨所見,群眾對「火魔法」的接受程度頗高,「現場系拍曬手咁,掟中警察大家仲歡呼添。」10.1那天,抗爭者直接在現場炮製「火魔法」,一群中年街坊甚至即時在便利店買酒飲,飲完就把玻璃樽傳出去。「我諗所謂民意逆轉,系喺屋企睇電視嘅人就可能接受唔到。如果真系去過現場,對運動有實感,就會知道根本唔系所謂嘅示威者同警察對戰。只不過系示威者頂到幾耐得幾耐,跟住示威者被屠殺。」

但禁蒙面法通過後,火的應用開始去到燒「黑心」商鋪,阿亨就有點保留,「覺得件事有少少失控,我明大家都衝動、都好有情緒。幾個月前件事系幾好嘅,當有啲機構企業話撐警,就好多和理非日日去貼 memo、噴嚇字。但有次喺灣仔,有人掟個火入去 Starbucks。嗰度系大廈第一層嚟,真系可能傷到普通人,咁我就唔同意囉。我不割席嘅,但我自己唔會做。如果有個汽油彈,掉入去政總好過啦。放火燒鋪,我哋損失嘅民意支持會比得到嘅嘢多。」

***

「如果每個人都勇敢啲,可能已經贏咗」

當燃燒彈逐漸成為例牌菜,抗爭陣營中有種感覺:我們終於跟外國的示威者看齊。看過《Winter on Fire》者,甚至可能幻想香港人會跟同樣用火的烏克蘭人一樣,勝利在望。但阿亨覺得這是好大的誤解,「其實示威者同警察仍然系完全無得打。」防暴警身上的綠衫隔火,即使掟中,拍一拍就熄,「而家問題系,就算夏愨道有幾十萬人,而對面有500個警察嘅時候,我哋都系俾人殺到片甲不留,跟住之後再少80至100個手足咁,因為認真進攻嘅都只系得7、80人。」

J加入成為「魔法師」,最直接的原因也是見到「唔夠多人」。他今年暑假才考完文憑試升大學,由六月至七月都是主要去民陣遊行的和理非,連6.9遊行後占路、7.1沖立法會都有點保留和不理解。「但慢慢見到,依個政權真系無打算向人民屈服,前線又好多人被拉咗,越嚟越少真勇武,咁我覺得自己有能力做到嘅,就幫手出一分力囉。」於是,8.31他開始站前一點,九月中,他第一次掟磚。

9.15「岳義士」在北角打警察、搶回幾個原本會被捕的示威者,對他來說是很重要的示範,「佢喚醒咗我哋,『打狗救人』唔好淨系得句口號,真系要落手做。如果每個人都勇敢一啲,可能我哋已經贏咗。」九月底掟磚開始掟得准之後,10.1便掟出個人第一支汽油彈,雖然只是試,擲在警察前好幾米的空地,「都系人生一大步。」他有點抱歉的說,「我哩啲新血上嚟勇武,其實都唔系太知點做。」

踏入九月,本應回歸校園。前線抗爭者卻越來越年輕,經常出現中學生的身影。

阿芝的感覺是,前線人數不算減少,但有經驗的人少了,「有一群先鋒系少咗,好多原因啦,可能俾人拉、或者逃亡咗。而補上前線嘅人經驗唔夠。」阿芝隊中8個人,現已拉剩5個,「我自己又整親,有個朋友都受咗傷。所以,有時都會諗,香港人嘅勇武系咪已經到咗頂呢?連火魔法都出咗,下一步仲可以做咩?整炸彈?炸彈嘅話,又會系點樣用?7.21上環第一次用火嘅時候,都好多人話唔美觀呀、真系變咗暴徒呀,要一段時間先可以說服到嗰班人返返嚟、唔割席。」

「但暫時嚟講,我有啲覺得自己已經到咗頂喇。我嘅能力,已經盡咗,唔知再可以點樣付出。我未想像到我好主動咁去攻擊人,因為我做火魔法嘅原因都系想保護前線手足,唔系想令對面全軍覆沒或者死。哩個心態可能令到我限制咗自己。而家形勢一日一日咁變,所有消息都太多太快。我會覺得系...而家個社會、而家個政府迫大家成長囉。所以哩個問題,我未有答案,或者你下星期、下個月再問我,我又成長咗,諗法唔同咗,又或者可能我已經俾人拉咗。」

又變「學生運動」?

阿亨對於這次運動的結局,傾向悲觀,「我覺得今次大家未必趕得切,可能再五年後?當大家再接受多啲、或者當個情況再差啲,真系會有機會。但個問題系,當我哋好成熟咁用火魔法,佢哋就會好成熟咁用真槍。」他頓了一頓,「但…我系…你用真槍我就着防彈背心嘅感覺,系囉。」

「有樣嘢我好唔開心嘅系…我真系見到啲細路喺前面,系真系唔夠18歲嘅,拎住支鐵通,但條鐵通仲粗過佢只手。好明顯系想出一分力,但佢哋都唔知自己做緊啲乜野,跟住好易就俾人拉咁。」

「六月嘅時候,系成個社會對抗緊極權,但之後大家又好似變返雨革咁,系支持年輕人對抗極權,上一代又縮頭,我自己好討厭哩樣嘢,根本就系偷換咗個概念,好似變咗你落淚、你喺屋企話支持年輕人,已經好好咁,每一次嘅運動都系咁…我唔怨恨佢哋嘅,但你以前有機會嘅時候都無做到,唔可以因為你而家唔再系最年輕嗰一代,就覺得只系年輕人嘅事,你只系去支持佢哋,一定要成個社會參與先有機會成功。」

和理非不再上街,很多原因:有包袱、無不反對通知書,無地鐵無車搭,也有一些,不認同勇武升級的抗爭路線。但阿亨和阿芝都覺得,面對警暴和真槍實彈,前線沒有不武力升級的選擇;而且勇武升級是在200萬人都遊行過而沒有回應之後的事。「五年前我都曾經以為,坐喺條街度就會有改變,」阿亨說,「嗰時大家咁眾志成城,你覺得,就算一個偽民主政府,都唔能夠咁樣漠視民意呀?但原來唔系,佢系一個極權政府。咁五年來,人民贏過幾多次?最多都系逃犯條例嘅正式撤回,唔系因為六月嗰兩場一、二百萬人遊行喎,系因為之後我哋個個星期出嚟同佢打,搞到佢雞犬不寧,先至有之嘛。」

「我已經唔知做啲咩先可以達到我哋想要嘅目標,我哋做嘅,都只系搏一個可能性。我哋系無得返轉頭架,只可以將個情況一路推,推到去邊緣,睇嚇會發生咩事。我始終相信,對習近平嚟講,無論系牆裏面同香港,都系靠經濟繁榮去支撐佢嘅獨裁。所以我唔覺得佢會 risk到真系武力鎮壓香港人,跟住 risk自己成個主權。而如果我哋而家唔做嘅話,佢就會慢慢咁贏,慢慢清洗哩一代人,清洗成個香港。」

革命未至

然而,無論「革命」或「攬炒」,明顯很多香港人並未有這樣的準備,或不覺得有必要。阿亨都明白。「香港人好叻去適應件事,以前雨革成條路占咗,幾廿萬人聲嘶力竭咁嗌自己嘅訴求,但好快大家就知道,我系搭車行唔到哩條路啫,佢哋繼續做佢哋嘅嘢、我繼續做我嘅嘢。今次又系,星期六日,我可能出去支持嚇,跟住星期一至五照常返工。但革命嘅本質就系要完全推翻個社會制度,當你咁做時,其實大家現有嘅平靜少少嘅日常生活系唔會再存在的。大家一定要捨棄到、放開到哩樣嘢,先至有機會。」

他不認同成年人所講的「包袱」,更不同意年輕人是因為「無嘢輸」才去拼命。「我都讀三大,career prospect ok架,要生活我一定生活得到。我只系諗,我五年前第一次出嚟嘅時候仲可以和平佔領,但而家第一次參與社運嘅小朋友,已經擋警棍同橡膠子彈。咁我哋再下一代呢?佢一出嚟就系面對實彈。如果我哋覺得恐怖,佢哋面對嘅一定會比而家更恐怖。所以,我哋哩代人,真系有責任去做得幾多得幾多。」

阿芝讀的是專業科系,若順利畢業考到牌,她無論在香港或移民外國都會生活無憂。「如果無哩場運動,我應該可以日日開心玩、享受 U life?但而家就日日研究有咩策略,仲有啲咩可以做。」她的隊友都年紀相若,但決定用「火魔法」之時,無人討論過刑責或個人前途問題,「我哋只系考慮可行性、做唔做到。大家都講咗,驚嘅話可以而家退出,決定咗就唔好驚。」

「其實之前我哋每次出去,都預咗會俾人拉,安全返到屋企系 bonus,所以究竟系縱火定暴動,我哋都無特登再去研究個刑責。對我嚟講,無論坐兩、三年、定系坐十年,心情都系差唔多,都系無咗自由,無曬前途,都系唔能夠再繼續為香港抗爭。」面對隊友陸續被捕,她只說,「我希望俾人拉嗰個系我,而唔系佢哋囉。因為佢哋每一個做嘅嘢都可以比我更多,佢哋前途可以比我更好。」

如果要談代價

對於「留有用之軀」,或待群眾基礎更成熟才去做,阿芝不以為然,「總要有第一班人出嚟,先會有對群眾的影響力。犧牲得早唔早唔系我關心嘅嘢,我只系希望我哋今日嘅犧牲,可以喚醒到未醒覺嘅香港人,或者將來歷史可以證明到我哋今日咁做系正確。正如2016年嘅梁天琦,大部份人都覺得佢走得太前,但今日大家都叫住佢當日嘅口號。咁我希望今日嘅犧牲系有用啦,亦都相信會有用。因為,身邊有好多人都感染咗嘅,同學嗰啲,會由港豬變成留意嚇新聞,主動問嚇系咪要登記做選民。」

談到刑責,阿亨說知道、但唔想諗。「其實喺前線嘅我哋,好多人系寧願俾人用真槍射死,好過去坐監。咁講好似好 heavy...但大家嘅感覺系,如果有人喺前線被射死,可能人民嘅心態又會再有轉變。大家已經慣咗有人中槍、爆眼、殘廢、私刑、強姦輪姦雞姦,好似都慣曬咁,嗰啲浮屍,大家睇睇嚇都麻木咗。咁淨低一樣嘢可以喚醒你去行動嘅,可能就系有人現場死囉。」

他有時也會想,可能犧牲了都換不來改變,香港人仍繼續如常生活。「我諗唯有好歷史觀咁去睇,哩個就系一個 struggle嘅過程,至少你無放棄過 struggle,咁囉。相信個種子有埋喺度。即系...好似天琦、盧健民佢哋,坐六、七年嗰下,我諗佢哋都覺得,what the f**k?尤其是唔系帶頭嗰啲。但我好深信,2019年發生嘅事,一定系佢哋播下嘅種子嚟。咁…系囉,我哋之後會變成點,都唔到我哋控制。」

「我淨系會諗一樣嘢,我而家咁做,系因為我好相信哩件事。但系好多人,被捕之後呢,系會後悔自己參加過,好似多自己一個唔多、少一個唔少。當你俾人拉咗,你一定會咁樣諗,我都明。咁我淨系希望自己,如果真系要坐,唔好因為咁而覺得,自己做嘅嘢系錯架囉。」

「但系次次出門口,諗到,哇屌,可能之後六、七年無得返屋企,都系覺得好痴線。」

***

(為尊重受訪者意願,文中受訪者皆使用化名)