2017年3月,我從北外辭職了。

各部門辦手續時,都問我要去哪?我說哪也不去。

不解,沒個單位哪成?

我說,之所以辭職,就是不想要單位。

一

2002年清華博士畢業來北外,創辦國際新聞傳播專業。2006年從倫敦政經博士後回國,擔任八年主任,負責學科建設、研究生培養、國際交流。殫精竭慮,創辦北外第一批非語言專業。數年努力,拿到新聞傳播一級學科學位授予權。

桃李不言,下自成蹊。苦盡甘來,最風光時,手下美女如雲、美腿如林。

國內外各種講學、會議、考察、合作項目紛至沓來。去中宣部、教育部也開過幾次會,新華社副部級的領導及夫人也認識幾位。

當然教學科研,教授之本,須臾不敢鬆懈。

十幾年前首部學術專著《鷹眼看龍——美國媒體的中國報道》出版,第一個在北外搞新書發佈研討會,名流薈萃。

科研處長興奮地讓我提供個簡報,說學校有這方面的預算,但外語院校科研弱,一直沒有人搞,你是第一個搞這種活動的,好得很,帶個好頭,以後經常搞。

各種論文、著作不在話下。和多數新聞傳播學者比較,我有英語的優勢,更有採訪、評論、寫作的動手能力,在中英媒體有專欄。和國內外傳媒界、學界多有互動,做過中國新聞獎-長江韜奮獎的評委、若干省部級項目的評審專家。

當然始終不忘初心,政治學博士研究民主民生,新聞學教授鼓吹新聞自由,賣什麼吆喝什麼,不應該這樣嗎?

二

沒幾年,大小環境變化。先說你這些言論不適合做主任。那我辭任。

又說你不做正能量研究,敏感話題、領導不愛看的文章,怎麼評教授。那我不評,終身副教授退休。

最後說,你去圖書館做管理員吧。那是2014年9月,一去三年。

我雖愕然,但想着如此大任,一定是長遠培養。北外從來沒有一個教授被轉崗,也不是什麼人都能當圖書管理員。

為什麼轉崗,很多人問我原因,學校不給書面文件,我也不亂猜。

或許一切都源於2011年的海淀區人大選舉。研究政治傳播的我做了一個社區實驗,以選票上沒有名字的另選他人,拿到了北外選區第二高的選票。唯一當選的正式候選人副校長,剛過半數,險勝。三年後他升任校長,幾個月後我去了圖書館。

他也是能幹有聲望的人。我作為體制中的人,選擇了不一樣的道路,自然就有不一樣的歸宿。

太太說,你就作吧,不作不死,想當年妻女跟着你多麼風光,美國、日本、香港,講學考察,受盡禮遇。現在同事再為孩子上學的事,托我找你了解,我都沒臉說你在幹什麼。

埋怨歸埋怨,妻子這幾年給我莫大的支持。就像當年我辭職讀博期間結婚,除了展望美好前景,一無所有,靠她的薪金維持家庭。租的房子沒有暖氣,電壓也負荷不起電暖,只有抱團取暖,圍着被子看《麥琪的禮物》、《太陽也升起》。

就像炒股,不僅看業績、分紅,更要看成長性、是否符合時代潮流,值不值得長期持有。從大教授到管理員,再到黯然銷魂地清倉出局。股價已不能再低,觸底反彈,V形反轉呢?

三

當年我們一起來北外的,都升了教授,好多是院長、博導,有一位還是副校長。

這位副校長代表校方和我談話時,惋惜地說,本來這位子是你的。

我說,我何德何能,當此大任?心裏想,別說校長,就是部長,我也看不上。成為首屆民選議員,把教育部長叫來質問,說,怎麼把大學辦得烏煙瘴氣、教授成為叫獸的?

這位副校長德藝雙馨,曾給全校做講座,題為《美國的危機與中國的崛起》。他教子也有方,孩子送到美國名校讀研。我們問將來打算讓他如何發展?回答順其自然,但首先要留在美國。

孔子云:危邦不入,亂邦不居。

既然美國有危機,為什麼讓兒子留下來?鼓吹中國崛起,為何不讓回國效力?

一個我仰慕她、但她仰慕副校長的剩女同事說:人家這才是高人,A男。

像我這種low B,一根筋,只能做loser。

我不服氣,你說我有什麼違法、亂紀、失德的把柄,如此結局,連你都奚落?

這些年被內查外調,特別是被某吃空餉明星的六千萬粉絲人肉搜索多日,什麼都沒有,連個潛規則都沒有。

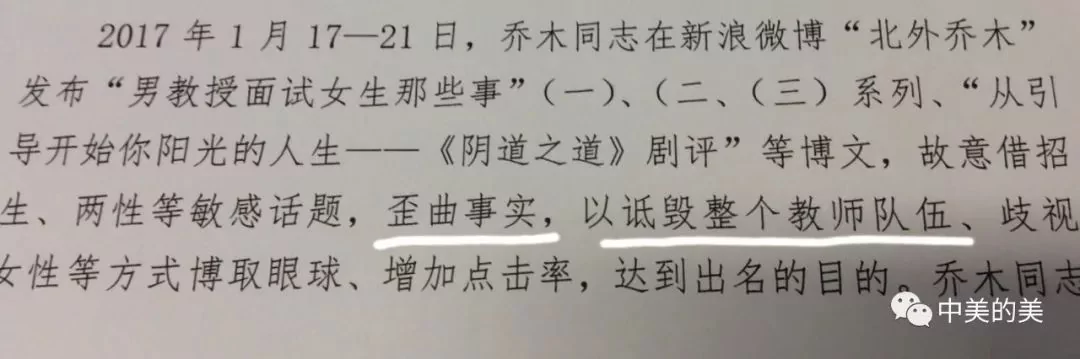

雖然寫了篇面試看臉看胸文,搞了個大新聞,把我批判一通。但做人乾淨,連個米兔的指控都沒有。

倒是本校兩位知名教授,被二奶小三鬧到學校,一位不做主任,繼續當教授;一位暫時不讓上課,但繼續留在系裏,風聲過去再說。

至於學生、家長、同事、退休老師從各個渠道給我反映的其他髒事醜事、他們敢怒不敢言的事,我說你們只管向組織反映,組織不管,我批網絡奏章。比如明星在崗在編被發工資,卻常年快樂司令部。我一個專任教授,卻孤燈清影,圖書館掃地譯書。

辦辭職時,和一位領導聊天,我說這麼多年,我就是些言論寫作。失德亂紀的同事多了去了,也沒見處理誰,更沒有被轉崗。

他說,別人沒有社會影響。我說那北大孔慶東公開罵人炫耀、北航韓德強當街打人,社會影響夠大吧,張鳴教授每日一呼,也沒見學校處理。

他說那是北大,圖書館不一樣。

四

辭職後,做什麼,沒想好。打算換個環境。副教授待遇的圖書管理員,每年稅前也有20多萬,養尊處優,公費醫療,優厚的退休養老。

現在都沒了。

三個月的寒暑假也沒了,以後天天都是假。

那為什麼要辭職?

政治學博士不能講民主憲政,新聞學教授反對新聞自由,柴可夫斯基也奏不出我這悲愴交響曲。

另外,以後誰再說吃飯砸鍋,我過去、將來都沒有吃誰的飯,一直憑自己的本事和努力吃飯,還要和所有的納稅人,供養厲害了我的鍋。

盧梭說,人生而自由,但無往不在枷鎖中。至少辭職後,我的言論除了自我審查、網管審查,不會再有個單位天天盯着我的微博,弄些整人的材料。

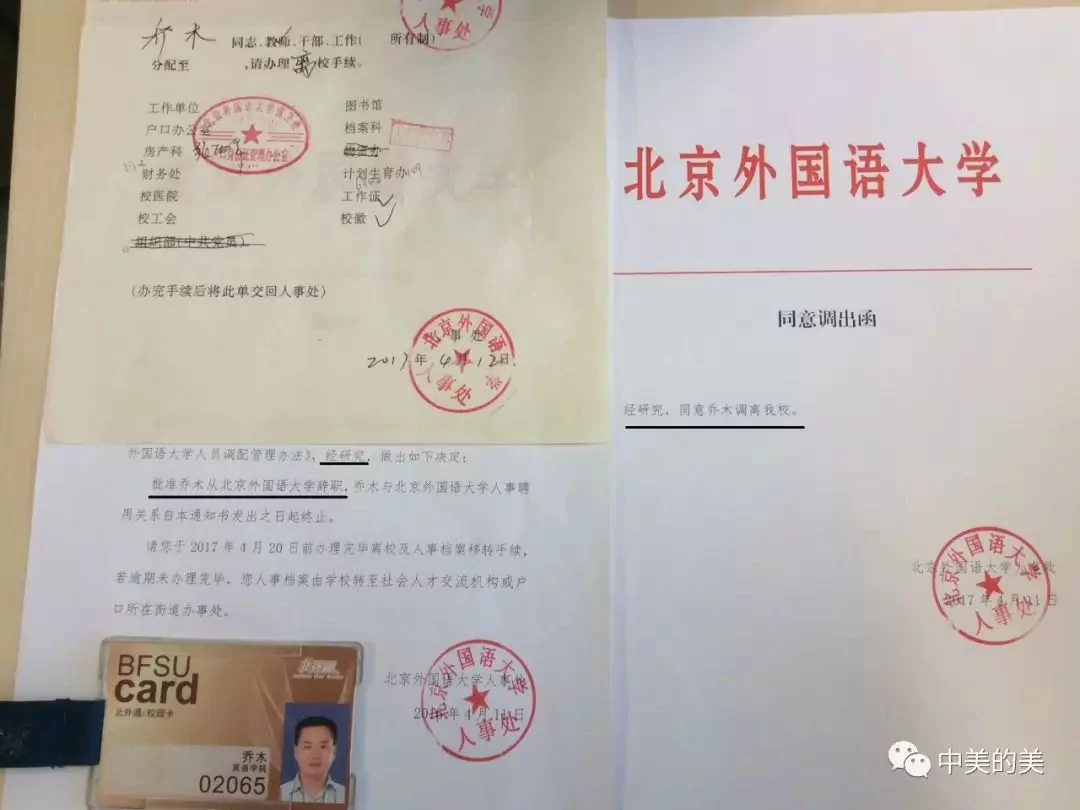

辭職也不易。校方出文件時,一個寫,經研究(參會的同事說那晚研究到10:30)同意辭職。另一個寫,同意調出。

這些大爺,管慣人了,老想調來調去。

去幾個部門辦手續時,有人愕然,真的辭了?有人擔憂,沒了單位怎麼辦,你都47了?有人支持,辭得好,有本事怕什麼?

有人一臉壞笑,燙手的山芋終於扔了。

碰到一位工會開會時認識的老教工,他知道我是連續十年連選連任的教代會、工會代表,投過反對票,提過不同意見。

聽說我要走了,他說這幫孫子更是可以為所欲為了。

我說別這麼講。

他說他馬上要退休了。

還有一位大姐,在樓道里語重心長地說:

「你呀,從教授折騰到圖書館,從圖書館又折騰辭職了。知道你出去餓不死,踏實掙錢,管好老婆孩子。挺明白的一個人,以後別折騰了,變不了天。」

我說,如果對未來的看法和你一致,我當初為什麼不老實當教授?

如果認為將來不會變化,我何苦現在要辭職?

她說我辯不過你,反正我有生之年變不了。

我笑說,那就祝您健康長壽。

五

妻子開始對我不屑,女兒有時也跟着起鬨。她那年10歲,我每天接送上學,路上聊天。改變社會難,對孩子用心總能改變。

女兒一天天長大,我會對她說,爺爺年輕的時候,響應號召,戰天鬥地,結果沒有改變社會,只是用反思和寫作改變了爸爸。爸爸做了該做的,即使仍然不能改變什麼,但你大了多少會受影響。

我的好友、你王克勤叔叔從調查記者到編外人員,發起大愛清塵公益基金,為600萬塵肺病患者奔走呼號。用他的話說:

「努力了不一定改變,不努力一定不會改變」。

辭職後,努力半年,我帶女兒移居美國。隔着太平洋,彼岸好髒好亂好快活,此岸好山好水好寂寞。

古人云出淤泥而不染,那是說的荷花,現實中的人,很難不同流合污、隨波逐流。

太多的有識之士,當初進入體制,本來想改變體制,但最終都是被體制所改變。1998年我不願被改變,所以離開政府,辭職去讀博士,想着將來當教授。後來真當教授了,發現還是體制,還是烏煙瘴氣。

要想說真話,只能辭職。

要想說了真話,還不害怕,只有去國。

辭去教授,做一個乾淨的人。離開故土,做一個安穩的人。