引子

1981年7月1日,時任美國中央情報局副局長鮑勃·伊曼在中情局總部向一名華裔男子頒發了一枚職業情報勳章,表彰他在中情局工作期間盡心盡力,成績卓著。

不出兩個星期後,這名男子出現在香港,與幾名中國情報界的高官秘密會晤,並收下了四萬美元的酬勞。

四年後的1985年11月24日,美國《華盛頓郵報》的頭版赫然出現了這名男子被捕的消息。他被指控在過去30多年裏一直向中國傳遞情報。一夜之間,他成為各大媒體追蹤的焦點。

他是美國逮捕並定罪的第一個紅色中國間諜。他在美國潛伏時間之長,造成的破壞力之嚴重也可說是前所未有。

他是誰?在幾十年的時間裏,他過着怎樣的雙面人生?這樣的人生中又有多少偽裝和謊言?

線人「舵手」泄露重大秘密

1982年9月的一天,美國聯邦調查局中國反情報組組長IC·史密斯接到同事的一通電話,中央情報局剛剛向他們透露了一個重磅消息,他必須馬上到聯邦調查局總部來一趟。

IC·史密斯(前聯邦調查局探員):「他遞給我一張紙,上面最多有五六行字,大致的意思是說,美國情報界遭到長時間滲透,對方是個和中國合作的人。基本上就只說了這麼多。沒有透露這個人的族裔、性別,什麼都沒有。」

李肅:「中央情報局是怎樣發現這個情報漏洞或者說安全漏洞的?」

IC·史密斯:「通過一位了不起的線人。我給他取了個代號叫『舵手』。」

這位線人是被美國中央情報局策反的一名中國情報機構人員。他的代號叫「舵手」,這是一個潛水艇專有名詞(Planesman,控制潛艇升降的人)。

IC·史密斯:「他是那個潛伏在中國內部的人。這個案子能否浮出水面就取決於他。」

前聯邦調查局中國反情報組組長IC·史密斯以代號「舵手」命名中情局線人。

不過,由於他的級別有限,他只能向美方提供這名紅色間諜的代號,其真實姓名和身份還是撲朔迷離。

IC·史密斯:「我們認為他是在美國情報界內部工作,但是這個範圍太廣了。我們幾乎可以肯定他是華裔,不太可能是其他什麼人。」

聯邦調查局通過中情局和「舵手」秘密聯絡,請他協助調查。他們提問,「舵手」回答。

IC·史密斯:「有時候回復可能只有兩三個、三四個字。如果我們一次提了三四個問題,或許過了一段時間,你都分不清哪個回復是針對哪個問題的,因為問題和答案用的都是非常隱晦的語言。」

一個月的秘密聯絡,支離破碎的線報……,終於,聯邦調查局拼湊出了這名間諜的一些基本活動:

1982年2月6日,他搭乘美國泛美航空公司的班機抵達北京,入住北京前門飯店553號房間。在客房裏,他打電話聯絡了 中共公安部外事局副局長朱恩濤。為了安全起見,兩人使用英文交談。在北京期間,公安部舉行了一個聘請儀式,他被任命為副局級官員。當天,中國情報界高層悉數出席,還為他舉辦了一個高規格的晚宴,發給他五萬美元獎金。2月27日,此人離開中國返回美國。

衝破重重迷霧找出紅色間諜

接下來該如何查出他的身份呢?聯邦調查局首先想到的突破口是查詢泛美航空公司的旅客名單。可是事情遠比他們想像得複雜。泛美航空並不保存旅客名單,也沒有儲存任何電子數據。更蹊蹺的是,泛美航空公司在2月6日這一天根本就沒有任何抵達北京的班機。

史密斯開始懷疑「舵手」情報的準確性,可是中情局擔保「舵手」非常可靠。

在紐約,協助調查的聯邦調查局探員在查閱了密密麻麻的航空公司飛行記錄後發現,中國民航有一條和泛美航空一模一樣的航線,同樣從紐約甘迺迪機場出發,途經三藩市飛抵北京。

與此同時,在華盛頓,另一位聯邦調查局探員在對中國駐美大使館的監聽記錄中發現了一通不同尋常的電話。

IC·史密斯:「有一個講中文的人給大使館打電話。他說,『我的飛機晚點了。我只想要有人知道這件事。』」

一位普通旅客為什麼要將自己航班晚點的消息報告中國大使館呢?這位長期從事對中國反間諜調查的探員提高了警覺。經過核實,打電話的那個男子因暴風雪而延誤的航班實際抵達北京的時間,正是那架中國民航航班抵達北京的時間。

IC·史密斯:「北京的那個『舵手』搞錯了情報,因為泛美航空和中國民航使用的是同一個出閘口。」

接下來的事情相對順利了許多。聯邦調查局查閱了2月27日中國民航的返程記錄,又請三藩市海關調出當天的入境信息,根據線索一一核對:2月6日抵達中國,2月27日返回美國,華裔,男性……,有一個名字從重重迷霧中顯現出來:金無怠(Larry Chin),美國公民,61歲。

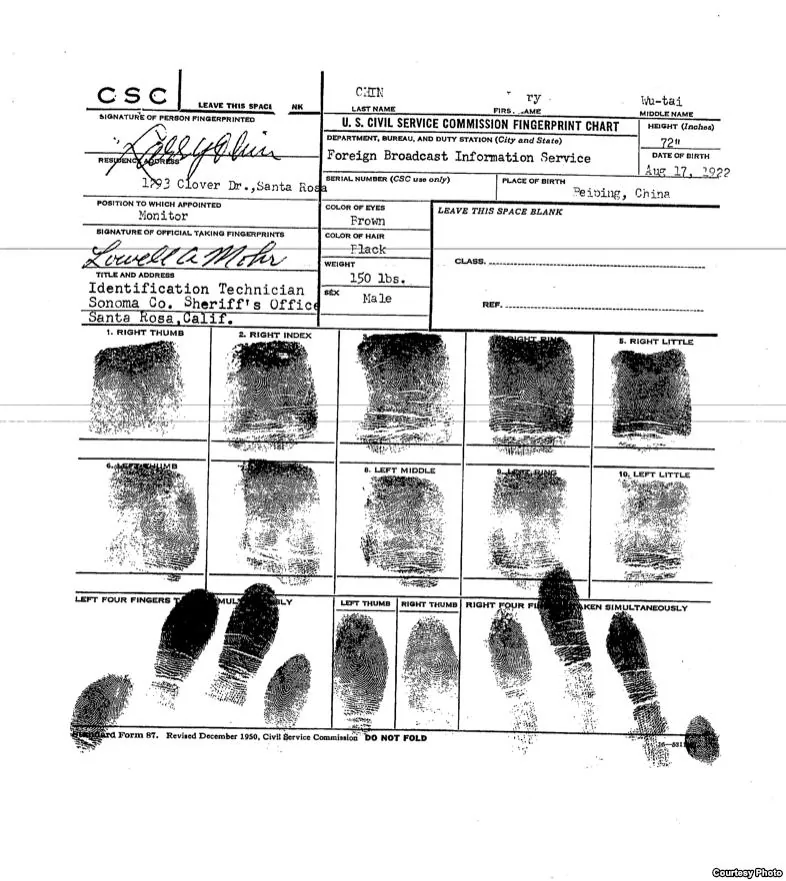

美國中央情報局提供的金無怠指紋記錄。(美國中央情報局)

IC·史密斯:「我們給中情局打了電話,問他們,你們有沒有一個叫金無怠的僱員?他們說沒有。我說,回去再問他們,你們以前有沒有一個叫金無怠的僱員。有,他1981年退休了,目前還在以合同工身份工作。」

1983年4月14日,美國外國情報監視法庭授權聯邦調查局監聽金無怠的電話,並且對他的信件、住所及行動進行監控。代號「鷹爪行動」的調查正式啟動。

聯邦調查局的重大突破

1983年5月底,聯邦調查局得知金無怠將啟程前往香港。

IC·史密斯:「我們去法院申請了一張搜查令,想看看他身上是不是帶了什麼機密情報。」

在華盛頓市郊的杜勒斯機場,聯邦調查局秘密檢查了金無怠的行李。為了避免他覺察,他們小心翼翼地給每一層行李拍了照,又依據照片,將物品原封不動地擺放回去。

IC·史密斯:「他們沒找到任何機密情報,卻在他的行李里發現了北京前門飯店553號房間的鑰匙。」

這是一項意外的發現,卻也是一項重大的發現,因為這驗證了中情局線人「舵手」提供的一個重要細節。

IC·史密斯:「他說,這個人回北京出席宴會時,住在前門飯店553號房間。」

如果說,此前聯邦調查局還對金無怠的間諜身份有些許懷疑的話,此時,一切疑雲煙消雲散。

IC·史密斯:「毫無疑問他就是那個人了,而這恰恰也說明了金無怠的一些性格特徵。他離開飯店時忘記還房間鑰匙,大多數人會把鑰匙丟進垃圾桶,但是他一直留着,想着下次去的時候還給他們。」

聯邦調查局發現,金無怠頻繁地往來於美國與亞洲之間。1983年9月,他再次啟程前往香港和澳門。和往常一樣,他與一位叫區啟明的中國特工秘密會面。

9月13日這天,他對區啟明說,中情局一位和他關係密切的華裔同事即將來中國。這是一個千載難逢的機會,可以考慮將其策反。

金無怠告訴區啟明,他現在還為美國國家安全局做事,可以查閱那裏的機密文件。他把一份材料交給區啟明,稱這是根據機密文件整理而成的。

事實上,金無怠從來沒有為國安局工作過,那份文件不過是他根據剛剛公開出版的一本描寫國安局內幕的書東拼西湊出來的。

間諜和謊言總是相伴而行,這本不奇怪。只是金無怠此時的謊言不是為了騙過自己的對手,而是要騙取自己老闆的信任和獎金。

IC·史密斯:「他努力想顯示他在這個領域仍然是不可或缺的。要記住,這個時候他已經不再是中情局僱員,只是一名合同工。他能接觸到的機密情報非常有限。」

1985年2月,他最後一次去了香港。他再次會晤了幾名中國高級特工,向他們提供了情報。

一個名字讓他臉色煞白

IC·史密斯:「隨着調查的深入,在一年、一年半左右的時間裏,我們收集了很多信息,但是證據非常少。我所說的是實物證據,就是那種確鑿的,可以呈堂的證據。所以事情變得很明了,確保這個案子值得被起訴的唯一可行方法,就是通過一次成功的問訊。」

李肅:「讓他招供。」

IC·史密斯:「完全正確。」

李肅:我們現在要去探訪金無怠在維吉尼亞州的住所。聯邦調查局在兩年半的調查後,決定去和金無怠來一次面對面的問訊。

水門公寓一共有四座大樓,金無怠夫婦住在二號樓。不過退休以後,他在旁邊的一號樓又另租了一個房間。這一方面可能是因為當時他和妻子的關係不太好,當然也有另一種猜測,那就是這樣做可以更方便他從事間諜活動。

1985年11月22日下午4點25分,三名聯邦調查局探員敲響了這間公寓的房門,開門的正是金無怠本人。

(前聯邦調查局探員馬克·強森法庭證詞,1986年2月4日)

「他的衣着相當考究,穿着一件白襯衫,打了一條領帶,深色的西褲,深色鞋襪。我們三人都出示了聯邦調查局探員的證件,對他說,我們正在調查一起泄露機密情報的案子,想知道他能否為我們提供一些幫助。他說,當然可以,進來吧。」

面對三位不速之客,金無怠沒有表現出慌張。他領着他們在餐桌旁落坐。

一位探員開門見山地問:「在中情局工作期間或退休以後,你有沒有和中國情報官員有過任何接觸?」

「沒有」,金無怠回答。

強森探員掏出朱恩濤的照片問:「你認不認識這個人?」

金無怠依然否認,不過他遲疑了一下改口說:「等一下,我覺得這個人是中國一家銀行的官員,我在北京時見過他。」

探員們決定不再兜圈子了。強森探員掏出一張手寫的文件,上面詳細記錄了金無怠1982年2月的那次北京之行。他逐字念完這些記錄,然後厲聲說:「金先生,我們知道,你和中國情報官員有聯繫,我們也知道你為他們工作。」

金無怠問:「你們是認真的嗎?」

探員回答:「是的,金先生。我們非常認真。」

IC·史密斯:「真正讓他感到不安,令他臉色煞白,身體上出現反應的,是當他們提到區啟明這個名字的時候。」

探員們對金無怠說,我們不僅知道你與區啟明會面,還知道你向他索要15萬美元離婚費。我們調查這個案子已經有一段時間了,知道你的非法行徑,包括你的加拿大之行……

這時,金無怠之前所有的鎮定都無影無蹤了。他起身去了趟洗手間,又給自己泡了杯茶,等他再次坐下來的時候,他開口了。

第一次出賣情報換來2000元港幣

1922年8月17日,金無怠出生在中國北平一個家境優渥的大宅門裏。父親曾留學法國,回國後在法國人創辦的平漢鐵路局任處長。金無怠為側室所生,家裏兄弟姐妹共五人。

1940年,金無怠考入燕京大學新聞系。1944年,抗日戰爭烽煙遍野,金無怠在美軍駐中國福州聯絡處謀得了一份秘書兼翻譯的差事。

(聯邦調查局金無怠問訊筆錄1985年11月22日)

金無怠:「聯絡處有位王醫生。他是共產黨員,他給我灌輸了共產主義理想。那時候,中國很多知識分子都支持共產黨。1949年,共產黨在中國掌握了政權。我去了上海,在美國領事館工作。王醫生介紹我認識了當地的一名警察,也姓王,也是共產黨員。這位王先生鼓勵我儘可能地為他提供情報。我同意了。」

1950年,美國領事館遷到香港,金無怠也一同前往。

不久,朝鮮戰爭爆發,美國和中國都捲入戰爭。

1951年,金無怠被美國國務院派往韓國釜山,審問被聯合國軍抓獲的中國戰俘。一年後,他回到香港,將戰俘營的情況向王先生做了詳細匯報。他也因此獲得了2000元港幣的酬勞。

在那以後相當長的一段時間裏,每隔一年,他在香港的銀行賬戶里都會多一筆來自王先生的錢。

在韓戰中被俘的兩萬多名志願軍戰俘中,有相當一部分人反對共產黨,三分之二的人最終前往台灣,另外三分之一回到中國大陸。這些人中有一小部分人願意和美國合作,作為中央情報局的線人安插在中國大陸。

前聯邦調查局探員IC·史密斯在回憶錄《內部》中寫道:

「在韓戰期間,中情局明顯察覺到,那些從中國戰俘中招募的間諜不時在中華人民共和國境內被逮捕。可是從沒有人懷疑過這些事件的背後都有同一個人——金無怠,那個會講四種中國方言,總是熱情幫助美國同事的寶貴員工。」

金無怠將韓戰中志願軍戰俘的情報匯報給中方,並為此獲得2000元港幣的酬勞。(美國國家檔案館)

因為他,大量中情局密件落入中國手中

1952年,金無怠來到日本沖繩,考取了美國中情局下屬的外國廣播情報處,工作是監聽中國大陸廣播,把其中的重要內容譯成英文。這是他進入美國情報部門的第一步。不過,那時他還只能接觸非機密文件。

在沖繩期間,王先生把他介紹給一位區先生。區啟明從此成為金無怠的頂頭上司,他們的合作關係將貫穿他日後20多年的間諜生涯。

1961年,金無怠得到了一個去美國的機會。外國廣播情報處調他到加州聖塔羅沙分部工作。他把這個消息告訴區啟明。區啟明鼓勵他接受這份工作,並指示他將所有美國對華政策的文件匯報給中方。

IC·史密斯:「當他看到一份文件,他覺得北京可能會感興趣時,他會把文件藏在外套口袋裏,或是袖子裏面,然後走出辦公樓,回到家把文件用相機翻拍下來。第二天再把文件放回原處。攢下兩卷膠捲以後,他就會和外界聯絡。想想看,這個手段其實很原始,一點都不周密。」

上個世紀60年代末,外國廣播情報處決定關閉加州辦公室,所有工作人員調至華盛頓總部。

根據中情局規定,非美國出生的僱員必須入籍美國滿五年後才能在中情局總部工作。1965年歸化為美國公民的金無怠尚不滿足這個條件。本來他已經做了去職的打算,考取了聯合國的翻譯。可是由於他業務出色,中情局極力挽留,專門為他把加州辦事處又保留了半年,直到他滿足了五年時限後,才調入總部。這一年,他成為中情局的正式僱員,也獲得了接觸最高機密的權限。

此時的中國正處於「文化大革命」狂潮中,幾乎與外界完全隔絕。金無怠的頂頭上司區啟明也被關在監獄裏。

文革結束後的1976年,他與區啟明又恢復了聯繫。區啟明向他交代了兩件事:第一,如果有機會來香港,事先給香港的「羅先生」寫一封信或寄一張明信片,有人會在指定日期南下來見他;第二,如果有機密情報要傳遞,打電話聯絡加拿大多倫多的「李先生」。

(金無怠法庭證詞,1986年2月6日)

金無怠:「我會找一個付費電話,打給『李先生』,說有一樣東西要交給他。在電話里我們只能講廣東話。我要自稱是『楊先生』,我們約定的接頭地點是多倫多一個商場的北門。我會買一張當日往返的機票,飛到水牛城(美國紐約州),在那裏租一輛車去和他接頭。『李先生』中等身材,典型的廣東人長相。我們的會面一般是5到10分鐘。」

從1979年前後到1982年,金無怠至少四次前往多倫多與「李先生」接頭,將包含機密情報的膠捲交到他手上。這些情報涉及軍事、經濟、科學、農業……。每一批情報都需要兩名翻譯花上兩個月的時間才能全部譯成中文。之後它們會被呈交中國的最高權力機構——中共中央政治局。

他有幾個寫滿秘密的小本兒

1985年11月22日晚上10點37分,經過近六個小時的問訊,聯邦助理檢察官約瑟夫·亞若尼卡授權聯邦調查局將金無怠正式逮捕。亞若尼卡是司法部委任的金無怠案的法律顧問。

1985年11月22日晚上10點37分,金無怠被捕。

約瑟夫·亞若尼卡:「在問訊過程中,我認為他在耍花招。他們管他要護照。他把過期護照給了他們。」

李肅:「但是過期護照上面會有個記號,或者會被剪掉一個角。」

約瑟夫·亞若尼卡:「是的,所以當他交出來的時候,他們說:『等一下,這是過期護照。』他說:『我不知道另一本在哪裏。』在他被捕後不久,他們對他搜身,果不其然,有效護照就在他身上,還有一堆現金。」

金無怠被捕時,探員們在他身上搜出470美元的現金、400美元的旅行匯票、空白支票、銀行卡、信用卡及電話卡等物品。

約瑟夫·亞若尼卡:「我認為金無怠是個非常聰明的人。他做這一行已經30年了。當有人來敲門,他又對他們招認了這些後,如果有機會能逃跑,不被逮捕,他恐怕一定會逃跑的。」

當晚,探員們還搜查了金無怠的辦公室和住所,收繳了幾大箱證物。

IC·史密斯:「他們找到了飛行記錄、旅行信息。他去過多倫多,諸如此類。這些記錄完全可以佐證我們的調查。零零星星的紙片丟得這兒一張、那兒一張。他會記下:我從某某人那裏收了2000美元……,這幾乎就像是一種供詞。從某種程度上說,他是一個非常細心的記錄保管員。像個耗子似的,什麼都攢着。一個好間諜是永遠都不會保留這些可能會給自己惹麻煩的東西的。」

張茂林(金無怠好友):「他有一個習慣,好像是記日記,簡單的日記,就是一個小本(記着)今天怎麼怎麼樣。到大陸之後,他在小本上就寫了,他也是百密一疏啊,他不應該把這個寫在那個本子上。就說是,那時大陸好像是,我忘了是公安局還是公安部的一個單位請他吃飯,有熊掌,而且他那個是用英文寫的,所以後來這個就變成FBI的證據了。」

聯邦調查局在金無怠的住所找到六本日記,其中他用英文簡短地記錄着:

(聯邦調查局查獲的金無怠日記)

81年7月11日,區和盛,收到5萬元港幣,放入百樂(飯店)保險箱,承諾5萬美元。

1982年2月6日,抵達北京,前門飯店553房間,80元人民幣一天。

朱來酒店談計劃。

李副部長當晚會面,吃熊掌,屬珍饈美味。

1982年2月25日,與李、魏、朱、區談生意,之後「涮羊肉」。

張茂林:「他從大陸回來表示很高興。跑到大陸,那時他住在前門飯店。他說,很好啊。他們請他吃的飯也很好啊。」

李肅:「誰請他吃飯?」

張茂林:「大陸公安局還是什麼。」

李肅:「他跟你說大陸公安局請他吃飯?」

張茂林:「這個事情啊,他並沒有親口跟我說。可是他跟我說,你知道我到大陸吃了熊掌。我說,那不錯啊。他說,他們請我吃熊掌。可是呢,事後我們發現了,請他吃熊掌的是大陸公安部的什麼人。他也是開玩笑。他說,你知道我住前門飯店,那個櫃枱的小姐很漂亮,你可以到前門飯店找她。」

在沖繩另譜戀曲

張茂林是金無怠30多年的好友。他們的人生軌跡有不少交集。1951年,金無怠在韓國釜山審問中國戰俘時,張茂林也考取了聯合國軍的翻譯,被派往朝鮮半島擔任戰俘審問官,只不過那時他駐守在朝鮮春川附近,與金無怠還不相識。

離開朝鮮後,張茂林加入了在日本東京的聯合國軍之聲。去朝鮮前,張茂林供職台灣中國廣播公司。他的同事中有一位名叫周謹予的女主播。韓戰期間,周謹予也投身聯合國軍之聲電台,化名「黎明」,向戰俘營里的志願軍戰俘廣播,號召他們放棄返回中國大陸,投奔「自由世界」台灣。

1957年,聯合國軍之聲遷往沖繩,張茂林和周謹予一同前往,而考取了美國中央情報局外國廣播情報處的金無怠已經先他們一步來到沖繩。

李肅:「在沖繩的時候,您跟他有什麼樣的交往?」

張茂林:「因為那個時候我們都在美軍的Base(基地)上面,工作和生活都很接近,常常在一起參加什麼Party(聚會)啊,或者有的時候打打牌啊,常常在一起玩兒就是了。因為那個時候我們平常社交的範圍也很小。主要就是跟像我在聯合國軍之聲,他FBIS,等於兩個地方的中國人就常常在一起,工作之餘,常常在一起消遣,所以那個時候彼此就變得很熟。」

李肅:「那個時候您的印象,金無怠是個什麼樣的人?」

張茂林:「當時給我的印象,金無怠是很能幹的。他一方面工作做得很好,另一方面,平時我們來往,他也很活躍,常常約我們去跳舞啊,也不光是和周謹予了,反正給我的印象就是很能幹,很活潑的一個人。」

大約是在1959年前後,金無怠和周謹予開啟了一段沖繩之戀。儘管金無怠當時有自己的妻子,周謹予也有自己的丈夫,而且兩人各有三名子女,不過這並沒有阻止他們兩人的結合,並在60年代初移居美國加州。

50年代末,金無怠和前中國廣播公司播音員周謹予譜寫了一曲沖繩之戀。

和女人有關的他都感興趣

1969年,張茂林也離開沖繩,移民美國。他的第一個落腳點同樣是加州,一度還住在金無怠家裏。後來他也搬到華盛頓,多年的老相識自然讓他又成了金家的常客,打牌、吃飯,常常在一起聊得海闊天高。

張茂林:「他平常最喜歡跟我談風花雪月。」

李肅:「他喜歡談女人嗎?」

張茂林:「喜歡啊,跟女人有關的問題他都很有興趣。」

金無怠和周謹予的關係後來並不融洽,因為金無怠在外面女人不斷,甚至對妻子周謹予暴力相加。

張茂林:「大概在金無怠出事之前,至少有兩三年吧,他們的感情就有一點問題。比如有一次,他約我去拉斯維加斯。到了之後才發現他跟他的前妻約好了在家裏見面。我說,你為什麼沒有告訴我呢?因為他的前妻還帶了另外一個女朋友。後來他說,你也不要講了,因為說了周謹予又不高興了。他跟前妻就見面了,後來他又跟別的女朋友來往,這我都知道。」

聯邦調查局在監聽金無怠的電話期間,也發現了他極度沉湎於女色的特徵。

IC·史密斯:「他和紐約的一名年輕女子通電話。談話當然都是中文,我們自然也找了懂中文的人來聽。他在談話中一直說,別忘了帶那個『玩藝兒』。我問,這個『玩藝兒』是什麼意思?他們說,這是他們能給出的最好的英文翻譯。因為他一直說,別忘了帶那個『玩藝兒』,我們就一直在想這究竟是個什麼東西,會不會是什麼信號裝置?是和他們收集情報有關的嗎?」

金無怠和這名女子約定在華盛頓機場附近的一間酒店會面。聯邦調查局在機場檢查了這名女子的行李。

IC·史密斯:「我們發現這個『玩藝兒』原來是一個裝電池的成人玩具,和情報收集、信號裝置沒有半點關係。」

聯邦調查局採取了一個在當年看來尚屬「前衛」的舉動:請行為學家對金無怠做一個全面的人格分析。

IC·史密斯:「分析結果中的一點是,金無怠似乎不能也不願和任何人發展親密的關係。他與那些女人的關係是純肉體的,與感情毫不相關。」

而這或許正是一個好間諜所應具備的。

給中國做間諜弄鼓了他的腰包

IC·史密斯:「從很多方面看,金無怠是一個完美的間諜。他不受意識形態的約束。他所做的一切完全是為了錢。」

李肅:「如果我們現在反過來看,您現在知道他被抓了,他是間諜,他基本上也承認了他有間諜的行動。還有沒有其它的事情,您能回想起來的,就是說能對上號的,他可能是不一樣,他是做了什麼秘密的事情?」

張茂林:「這當然就是事後想了。有一次他就問我,有沒有人需要貸款?我們有2000萬可以貸。他說,如果做成了的話呢,當然我們可以拿Commission(佣金)。當然這個事情也沒成了。

「後來我就想,一般像我們這種人,就是公務員,好像我們認識的,誰能拿出2000萬美金來貸款?所以後來我就有一點懷疑,我好像還跟周謹予提過,我說,這個背景是什麼?誰幕後有2000萬貸款?我說,是不是中國政府啊,有這個錢可以拿出來,或者至少中國政府的官員有這麼大的財力,有2000萬的美金貸給別人。」

金無怠的財務問題也正是檢方取證的一個重點。檢方證實,從1952年到1985年,金無怠總共收接受了中國情報機構約18萬美元。這些錢分別存在香港的華僑銀行和滙豐銀行,包括現金賬戶和一個價值10萬美元左右的黃金賬戶。

李肅:1982年,金無怠要求中國情報官員幫助他在美國發展生意,經營房地產。在我身後的這棟公寓樓里,他曾經買下五個單元。在華盛頓周邊和內華達州,他總共利用貸款購置了31處房產作為出租房,總價值70多萬美元。

除了經營房地產外,金無怠還熱衷賭博,是拉斯維加斯等地各大賭場的常客。

李肅:「他在賭場玩什麼?」

張茂林:「就是打Black Jack。」

李肅:「就是21點?」

張茂林:「嗯。」

李肅:「他自稱玩得很好是嗎?」

張茂林:「對。」

李肅:「也就是說他每次都能贏錢嗎?」

張茂林:「他說每次都能贏錢,不過我不相信每次都贏。他可能贏多輸少,不可能每次都贏。」

經常陪他一起出入賭場的妻子周謹予回憶說,金無怠賭博很有一套,基本上是「九贏一輸」。

然而他的財務記錄所顯示的卻恰恰相反。金無怠的會計師後來在法庭作證時說,從1976年到1982年,金無怠給各大賭場開具的支票總額為9萬6700美元。

在人前營造「賭神」形象,實則債務纏身,這個謊言的背後可能有着怎樣的隱情?

約瑟夫·亞若尼卡:「他想通過賭博來洗錢。」

李肅:「怎麼做?」

約瑟夫·亞若尼卡:「如果他贏了錢,至少在他看來,這些是乾淨的錢,因為從香港來的錢和那些他賭贏了以後放入當地銀行的錢之間沒有直接關聯。」

和賭博時輸得豪爽相反,在日常生活中,金無怠卻非常節省。

張茂林:「他節省到什麼地步啊,他的衣服啊,甚至鞋、襪都是到Yard Sale(庭院舊貨賣場)去買。他從來沒有到百貨店給自己買一件新的衣服,沒有。」

李肅:「一直這樣?」

張茂林:「是啊,我為什麼很清楚呢?因為周謹予有一次跟我說,她說,金無怠的生日,這麼多年了,他從來沒有買過新的衣服,所以周謹予說,想送他一件西裝,在他生日的時候。就讓我陪她去挑選,到百貨公司去挑一套西裝送給金無怠。而且他在美國這麼多年,沒有買過新的汽車,他都是開舊的車。」

IC·史密斯:「最成功的間諜是那些表面看起來非常普通的人。他們從不惹人注意,不開豪車,要知道,007那樣的間諜其實並不是那麼有效。」

一入獄錢即刻被凍結

從金無怠被關的第一天起,周謹予每周兩次去拘留所探視他,風雪無阻。他們還幾乎每天通信。

張茂林:「那信都寫得都非常恩愛啊。我那會兒還開玩笑,我說,周謹予,你們早這樣,他信寫得這麼好,你們怎麼好要離婚?這個信比一般的情書都寫得好。」

1985年12月11日,周謹予寫道:

「總之,過去的都已過去了,我絕不記仇,只盼你能早日回到我的身邊,享享晚年相守之福……」

12月13日,金無怠在獄中回信說:

「小魚:

我知道你愛我是多深和多純,簡直是唯一的命根,所以在地震的大難臨頭時,人人都往屋外跑,而你卻往屋內沖,不是為別的,就是因為我還在屋內睡覺,你這樣把自己生死都置之度外的純粹出於本性的行動,實在深深感動了我……」

在他們的婚姻中,周謹予曾經兩度提出要與金無怠離婚,後來都由於金無怠苦苦哀求而放棄了。不過,金無怠1983年在香港與聯絡人區啟明會面時,曾經告訴區啟明說,他和妻子關係非常惡化,希望中方能給他15萬美元,買通妻子同意離婚,這樣他便可以獲得自由身,再回中情局去為他們效力。現在看來,金無怠無疑是向區啟明撒謊了,這只是他從中情局退休以後能夠繼續拿到中國經費的手段,就像他向中國提供從公開資料匯集的一些東西,謊稱是機密情報,向中國請賞一樣。

一天,金無怠告訴周謹予,他在香港的銀行里有10萬美元存款。他要周謹予去取出來,以防不備之需。

張茂林:「那時候我就勸周謹予不要去。我說,這個錢你絕對拿不到的。雖然戶頭是開給金無怠的,可是一出事,它一定把這個錢凍結。可是周謹予不相信,她還是跑去了香港一趟,回來就白跑一趟。」

李肅:「她有沒有跟您說為什麼白跑一趟?」

張茂林:「她說,拿不到,就像你說的給凍結了。」

李肅:「是誰給凍結了,她有說嗎?」

張茂林:「她沒有說,不過我意識到當然是中國政府當局了。」

判決書上寫了17個「有罪」

1986年2月4日,「美利堅合眾國訴金無怠案」正式開庭。庭審一共進行了四天。金無怠本人在第三天作證。那次審判的法官說,他從來見過像金無怠這樣的人,不僅對自己被控的罪行供認不諱,還找出一套縝密的說辭為自己辯護。

金無怠在自辯中說,他做這一切的動機不是危害美國,而是讓美中兩國化敵為友。他特別提到1970年,他曾把總統尼克遜給國會的一份特別報告交給中國。

(金無怠法庭證詞1986年2月6日)

金無怠:「報告中最重要的一點是說美國將採取行動,與中國建立務實、合作的關係。尼克遜的態度轉變讓我非常驚訝。我想讓周恩來看到這份文件。」

直到今天,很多有關金無怠的文章和書籍中仍然會對他1970年傳遞這份情報大書特書,甚至有人認為他應該被看作是美中建交的功臣。

值得注意的是,就在金無怠作證的兩天前,在同一個法庭上,聯邦調查局探員馬克·強森出庭作證,提到金無怠供詞中這樣一句話:「從1967年到1976年,我沒有接觸過任何人。」

金無怠一向在日記中細心記錄下自己的每一次行程。而在1968年到1976年這段時間,他的日記中的確是一個空白。

所以,金無怠在1970年真地向中國傳遞過那份情報嗎?更可能的是,這只是他編出來的一個謊言,一個為誇大自己功績,開脫自己罪行的謊言。

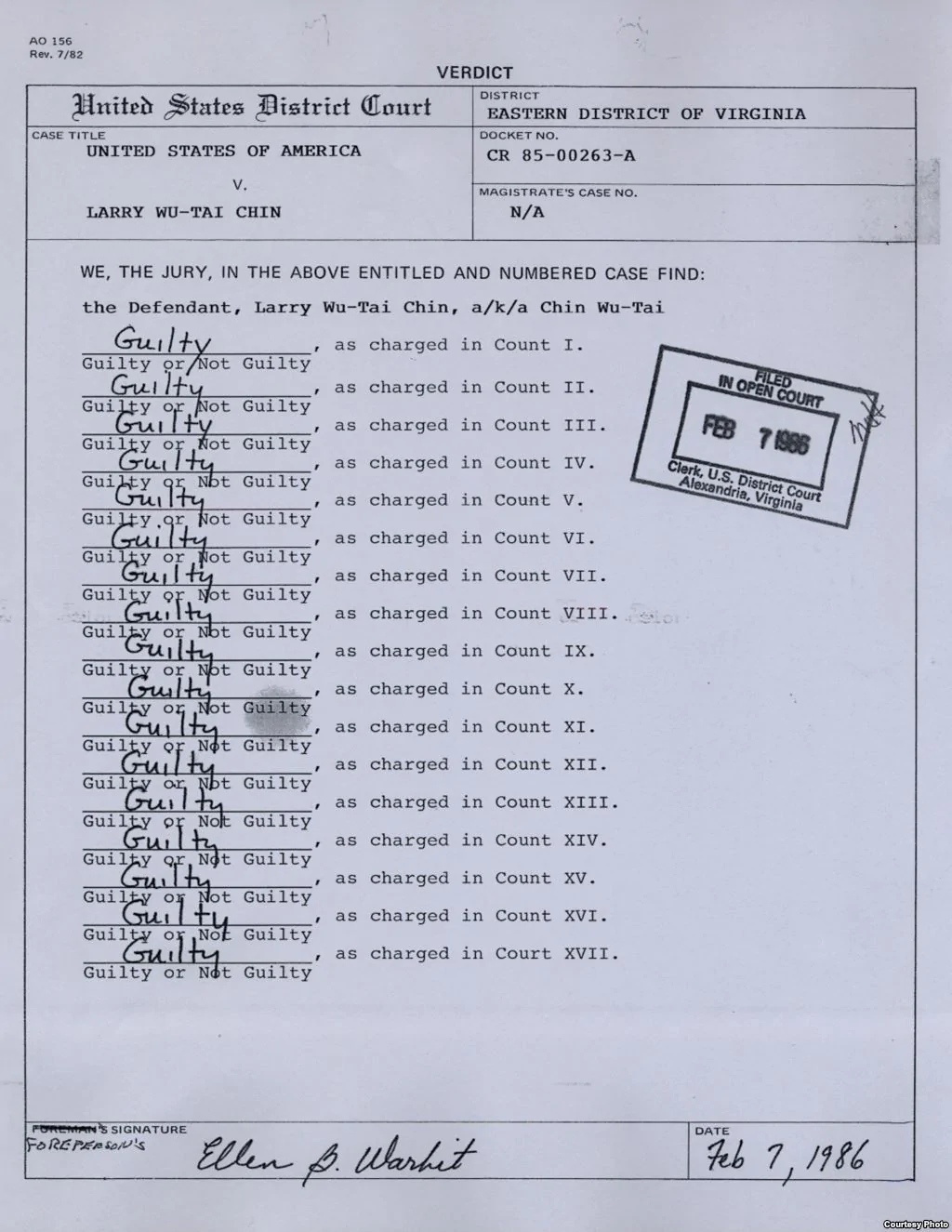

1986年2月7日下午4點,12名陪審員經過三個半小時的討論後裁定,金無怠17項控罪全部成立(一項共謀間諜罪、一項將中國戰俘情報送給中國,對美國國防造成傷害罪、四項非法傳遞政府機密情報罪、六項未如實申報所得稅罪、五項未依法申報外國銀行賬戶罪)。

聽到審判結果時,金無怠面色冷峻,而坐在旁聽席第一排的周謹予哭得幾度昏厥,最後由法警架出法庭。

美利堅合眾國訴金無怠案判決書——17項控罪全部成立。(美國維吉尼亞州東區聯邦地區法院)

仍想抓住中國這最後的稻草

庭審結束後,金無怠回到拘留所等待3月4日的判刑。在鐵窗背後,他依然對中國政府出面營救他抱有希望。儘管他已經從報紙上知道,就在他被捕兩天後,美國國務院正式向中國提出抗議,而時任 中共外交部發言人李肇星回應說:「我們同那個人沒有任何關係。美國方面的指控毫無根據。」

但金無怠還想抓住最後一根稻草。在一次探視中,他提出要周謹予去一趟北京,設法求見鄧小平。他說,「只要鄧小平能給里根總統撥通一次電話,有可能得到釋放。」

張茂林:「她說,金無怠要她去北京見鄧小平,鄧小平可以救他。我說,這個絕對不可能,我說那個時候,中國根本不承認他是中國的間諜。他怎麼可能接見你呢?所以後來她就沒有去。」

1986年2月19日下午,周謹予和往常一樣去探視了金無怠。那天晚些時候,金無怠還接待了另一位訪客——紐約華文報紙《中報》記者陳國坤。那時的他似乎依然相信,中方對他不會袖手旁觀。他說:「至少要做給世界看,是不是?人員出了事情,結果,好,就一句『我根本不理』,這從人情上說不過去……這個國家不負責任,不會永遠不負責任,對不對?」

他在拘留所里自殺了

兩天後,1986年2月21日上午9點37分,睡夢中的周謹予被電話吵醒。對方自稱是報社的記者,對她說:「你的丈夫金無怠今天早上在拘留所里自殺了。」

周謹予後來在回憶錄《我的丈夫金無怠之死》中寫道:

「我的腦際『轟』的一聲,完全空白了……放下了話筒,雙腿發軟,站不住。全身好像一滴血也沒有,冰冷,雙手麻木……」

法警告訴她,21日早上6點半,金無怠吃過早飯後回到房間裏自殺。當時他把一個垃圾袋套在頭上,用一根鞋帶綁緊在脖子上,窒息而死。

他的桌上還放着一封沒有來得及寄出的,寫給周謹予的信。

拘留所長官鮑威爾:「這是走廊。這個走廊這麼多年都是這個樣子。同樣的格局,沒有任何變化。他的房間在這裏。

「這邊是他的臥室,或牢房,這裏是起居室。他們可以出來看電視,有人會把餐盤送進來,他們可以坐在這張桌子邊吃飯。那邊是電話,馬桶和洗手池,他們還有一個洗澡間。」

李肅:「這個就是金無怠每天洗澡的地方。當年就是跟現在是一模一樣。這個就是他當年住的地方。我們打開來看一下。當年他就這住在這裏面。這個鐵床當年是沒有的,所以他睡的地方是在這個磚砌的床上面。」

拘留所長官鮑威爾帶解密時刻攝製組參觀金無怠的牢房。

解不開的自殺謎團

金無怠死後,他做醫生的兒子金鹿石參與了法醫驗屍,結論是金無怠是自殺,沒有他殺的嫌疑。然而這並不能完全打消人們的疑慮。

張茂林:「我一直都懷疑,我到現在還懷疑,他完全不像自殺的。最後一次,他那個信裏面,還讓周謹予第二天給他帶什麼什麼東西,可是那天早上他就自殺了。所以我就覺得蠻奇怪的。」

金美石(金無怠長女):「父親是那種當他走進一個房間,整間屋子都會亮堂起來的人。他就是有這樣的人格魅力。我也是這樣的人,我的哥哥、弟弟也同樣。我不會以自殺的方式結束自己的生命,我想我的父親也不會。我們都是生命力太強的人。」

約瑟夫·亞若尼卡:「他去吃了早飯,回來後把一個垃圾袋套在頭上,再綁上一根鞋帶。在我看來,這需要無比的自制力。他像是專門練習過似的。人們的自然反應、直覺應該是把袋子扯下來。但金無怠不是。他就那麼坐着。能做到這點真地需要了不起的自制力,我認為,除非有人暗示他是時候結束這一切了,否則他應該不會這麼做。」

亞若尼卡所說的「有人」,指的是金無怠生前的最後一位訪客——那名《中報》記者。《中報》當時是美國華人社區一份親中國的華文報紙,與中共官方關係密切。

約瑟夫·亞若尼卡:「或許我過分解讀了這件事,但是當有這樣一位訪客,一位中國的記者,我確信他是中國情報部門的人,或是大使館或領事館派來的。這其中的巧合實在是太多了。」

李肅:「那個時候你建議給金無怠的量刑是什麼?」

約瑟夫·亞若尼卡:「我們沒有到那一步,因為他自殺了。你是說本來應該是什麼?」

李肅:「對,你本來設想是什麼?」

約瑟夫·亞若尼卡:「無期!無期!!無期!!!不能假釋!」

中情局線人真名——俞強聲

金無怠至死都不知道他是如何暴露的。根據聯邦調查局的說法,1985年10月前後,那個為中央情報局和聯邦調查局提供情報的線人「舵手」投誠到美國。

李肅:「如果『舵手』沒有離開中國,你們還會逮捕金無怠嗎?」

IC·史密斯:「不會,不會,不會,我們會忍下來。」

李肅:「所以『舵手』的投誠促發了金無怠的被捕。」

IC·史密斯:「是的,是這樣的。如果『舵手』沒有採取他的行動,我不知道金無怠今天會不會還健在,但是他本來可以活得很長久,不會被發現。」

李肅:「你見過『舵手』。」

IC·史密斯:「當然。從很多方面來看,他就是一個鋌而走險的人。我認為對『舵手』這類人來說,他們做這樣的事純粹就是為了尋求刺激,為了冒險。有些人做這一行是為了復仇,還有各種各種的原因。但是還有人甚至會倒貼錢去讓你找他當間諜,純粹就是為了那種刺激。」

李肅:「你知道他是怎麼被中情局招募的嗎?」

IC·史密斯:「不知道。嗯……其實我知道,但是我不能告訴你。」

李肅:「這個『舵手』的中文名字叫俞強聲?」

IC·史密斯:「沒錯。」

俞強聲1985年投誠前在中國國家安全部工作。他的父親俞啟威上個世紀30年代在上海投身共產黨,化名黃敬,是毛澤東的夫人江青的第二任情人,也是她加入共產黨的介紹人,1949年後出任紅色中國首任天津市市長;母親范瑾曾擔任北京市副市長、《北京日報》社長等職。俞強聲投誠後,據傳因為鄧朴方的力保,才使俞家屹立不倒。他的弟弟俞正聲也才得以成為當今中國政壇第四號人物,官至中共中央政治局常委、全國政協主席。

李肅:「你們見面時,他會講英語嗎?」

IC·史密斯:「他的英語有點生疏,但是在慢慢好起來。他非常喜好社交,很外向。在聚會上,他應該是那個可以給大家帶來笑料的人。我很願意和他在喬治城(華盛頓的一個高檔商業區)消磨一個晚上,從一家酒吧喝到另一家酒吧。我覺得那樣會很有趣。他的確是一個非常外向的人。我認為他是一個真正的派對動物。也許我說的不對,但我的印象就是這樣的。」

FBI:俞強聲沒被中國特工謀殺

大約在1990年前後,一個極其偶然的機會讓金無怠的好友張茂林和俞強聲也有過一面之緣。那是在牌桌上,一位牌友介紹他認識她的先生。

張茂林:「他好像跟我講,他好像姓張,好像說他是做生意的。後來我才知道他是俞強聲,當時我並不知道。」

之所以了解到「張先生」的真實身份,是因為牌桌上的另一位牌友給中情局做過翻譯,俞強聲投誠後和中情局人員會面時,這個翻譯剛好在場。

李肅:「這個俞強聲長的什麼樣子?個子有多高?」

張茂林:「我都沒什麼印象了,長的普通吧,胖胖的有一點。這個人後來搬到西岸去了,本來住在Virginia(維吉尼亞州)。」

據張茂林說,俞強聲投誠到美國後,娶了一名台灣女子,改姓張。(網絡圖片)

坊間有不少有關俞強聲投誠後的傳聞。有人說他來到美國後受到中情局的保護,隱姓埋名,隱居下來;也有人說,他被中共特工暗殺了。

李肅:「聽說他搬到加州去了,是這樣嗎?」

IC·史密斯:「我不能對此發表評論。」

李肅:「甚至還有人說他在南美洲被中國特工暗殺了。」

IC·史密斯:「我可以戳穿那樣的說法。那不是真的。」

李肅:「直到今天仍然是這樣?」

IC·史密斯:「過去幾天就說不好了。(笑)我也看過那樣的報道,說他在危地馬拉還是什麼地方。」

李肅:「沒錯,在海邊。所以那不是真的?」

IC·史密斯:「不是。」

間諜之女:沒有什麼能改變對父親的愛

金無怠的三名子女目前都居住在美國加州。金無怠來到美國之後,只有他的長女金美石曾經在金無怠和周謹予身邊生活了兩年。金美石不願出現在鏡頭前,但她同意帶我們去看看父親的墓園。

金無怠就長眠在美國加利福尼亞州的奧塔瑪哈墓園裏。

在金美石眼中,父親樂善好施,對於窮人格外慷慨。在路上遇到有人賣10元一副的手套,他會掏出15元給人家。金美石相信,父親是因為看到中國人民的苦難,想要向他們伸出援手才做了他所做的這些。

金無怠就長眠在加利福尼亞州帕洛阿圖市的奧塔瑪哈墓園裏。在他的青塚之旁,安葬着他的妻子周瑾予。2011年4月,她也走完了自己的人生旅程。

金美石說,從小到大,他們兄妹三人只知道父親為美國政府工作,並不知道那個機構是中情局。父親出事讓所有人感到震驚,他們都覺得一定是搞錯了。

儘管談論父親並不是家裏的禁忌,但是幾十年來,一家人很少觸碰這個話題,並且願意一直沉默下去。但是金美石告訴我們:我深深地尊敬、仰慕、熱愛我的父親。我喜歡我爸爸。沒有什麼能改變這一點。