康生(1898-1975)是文革期間中共極為重要的核心領導層成員,同時,也是一個至今尚未研究透徹的人物。

一九八〇年十月中共中央批轉的《中共中央紀律檢查委員會關於康生問題的審查報告》如此評價康生:

「康生,一八九八年生,一九七五年病死。山東省膠南縣人。地主出身,學生成份。一九二五年加入中國共產黨以後,在上海做白區黨的工作和特科工作。一九三三年七月去蘇聯,當王明的副手,是中共駐共產國際代表團主要負責人之一。一九三四年初黨的六屆五中全會選為中央委員、政治局委員。一九三七年冬回到延安以後,歷任中央社會部長、中央書記處書記等職。黨的七屆一中全會選為中央政治局委員。一九四七年曾到隴東、晉綏、山東渤海等地區搞土改,後留山東工作。一九五〇年後長期養病,六年未做工作。黨的『八大』選為中央政治局候補委員後,參加編輯《毛澤東選集》、組織寫『九評』等文章,並做了一些文化教育方面的工作。『文化大革命』中,任『中央文革小組』顧問,黨的八屆十一中全會和九屆一中全會選為中央政治局委員、常委,十屆一中全會選為中央副主席。

「幾十年來,康生這個人一遇適宜的政治氣候,就以極左的面目出現;善於玩弄權術,搞陰謀詭計,在黨內興風作浪;屢屢利用職權,捕風捉影,捏造罪名,陷害同志。由於他慣於耍反革命兩面派手腕,長期掩蓋了其陰謀家,偽君子的本相,歷史上欠的許多賬一直沒有得到清算。『文化大革命』中,康生的醜惡面目充分暴露。從運動一開始,他就與林彪、江青、陳伯達等人勾結在一起,積極出謀劃策,殘酷迫害幹部,從政治上、組織上、理論上竭力製造混亂,進行了一系列篡黨奪權的罪惡活動,民憤極大。」

該《審查報告》列舉了康生的五大「主要問題」(即「主要罪行」)。其第二大「主要問題」為「在『文化大革命』中,捏造罪名,蓄謀陷害一大批黨、政、軍領導幹部」。《審查報告》稱:

「『文化大革命』初期和中期,康生一直夥同林彪、江青等人,緊緊把持中央專案工作的大權。在中央專案第一、二、三辦公室,由他分管的彭真、劉仁、陶鑄、賀龍、薄一波、劉瀾濤、安子文、王任重、林楓、『新疆叛徒集團』、『蘇特』等專案組,據現有統計,『審查』對象達二百二十人。對其他三十三個專案組(包括劉少奇、彭德懷、羅瑞卿、陸定一、楊尚昆、周揚、小說《劉志丹》等大案),『審查』對象一千零四十人,他也參與謀劃,直接控制。中央專案第一、二、三辦公室,十年中陷害了成千高級幹部,康生都負有罪責。

「從檔案中查出,許多冤、假、錯案都是由康生點名批准、指使逼供,以至定性定案的。據現有確鑿的材料統計,康生在『文化大革命』中直接誣衊和迫害的幹部竟達八百九十三人(包括曹軼歐點名誣陷的一百二十二人);在康生親自審定的報告上點名誣陷的有二百四十七人。被點名的八百三十九人中,有中央副部長、地方副省長、部隊大軍區級以上的領導幹部三百六十多人,其餘的大部分也是老幹部和各界知名人士。其中,已查明被迫害致死的有八十二人;致殘致病的,則無法統計。」

筆者最近讀了一些有關康生的材料。這些材料中的相當一部分,可以看到與官方上述判定不同的康生的另一面。這些材料,似應有助於我們更全面地認識康生,以及全面認識其在中共高層的同儕。本文僅舉三例如下。

一、關於譚啟龍的批示

譚啟龍(1913-2003),1967年1月前任中共山東省委第一書記,兼任濟南軍區黨委第一書記、政治委員。1967年11月間,經周恩來同意,原在北京受到保護的譚啟龍,回到山東接受批判。

12月初,譚啟龍給中央辦公廳負責與他聯繫的孫吉太寫了一封信,叫他的兒子帶到北京。信中稱:回山東已二十多天了。回來第三天(十五號)就要我作檢查交代,我要求先見見王效禹同志,希望得到指示幫助未允,要求推遲檢查讓我作些準備亦沒有批准。因此只好以我原在京寫的學習總結改為補充檢查。結果認為是假檢(查),真反撲。後來即接受大會、中會、小會批鬥,開始進行得很好,受到很大教育。但由於大家一定要我承認三反分子,反革命修正主義分子,我思想上不通,只承認忠實、頑固地執行劉、鄧反革命修正主義路線,是劉、鄧在山東的代理人和忠實走卒。引起革命派義憤,結果於昨夜開中心組批鬥會議,實行坐噴氣機,下跪,我提出意見這樣做不合乎主席指示,引起更大義憤,給我拳打腳踢,……因此,我只好寫信簡單告知你,希你轉告汪主任一下,我當前處境較困難,可否給我一點幫助請告知。

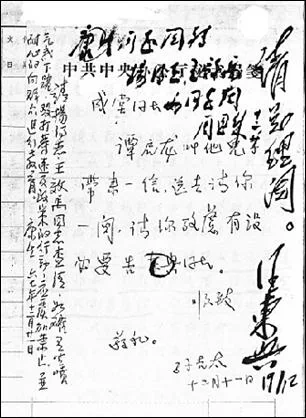

譚啟龍的這封信,有幸還是轉到了汪東興手中。汪東興於1967年12月19日批示:「請總理閱。」周恩來次日簡單地批了幾個字,轉請負責山東問題的康生處理:「康生同志閱轉楊得志、王效禹兩同志閱。」

康生看到譚啟龍這封信後,其批示是具體、負責的:「請楊得志、王效禹同志查清,如確是坐噴氣式、下跪、毆打等違反政策的行動,應嚴加禁止,並耐心的向群眾進行教育。」

康生的這個批示,並沒有絲毫「誣陷」、「迫害」的痕跡,相反,是保護譚啟龍的態度。

文革結束後,譚啟龍寫了一篇題為《周總理在「文化大革命」中對我的關懷與保護》的文章,提到了這一段歷史。唯文中稱:

「我回濟南前,總理派人向我轉達,只去兩周時間,東西不要帶回去。並向王效禹交代:只准文鬥,不准武鬥。然而,王效禹大耍兩面派,當面答應總理,回到濟南,對我批鬥更凶了。除了大會批鬥之外,小會輪番鬥,不時被一群群的人拉到黑暗的小房間飽以拳腳。我終於被打成了重傷,躺在床上不能平臥,只能長時間地趴着,經常嘔吐黃水。這次王效禹等造反派是下了決心的,『政治上鬥不垮,就把身體鬥垮』。那時大會小會批鬥我倒不怕,就怕被人拖進小房間毆打,萬一發生不測,造反派反咬一口說『畏罪自殺』,那什麼事都說不清了。因此我下決心一定要向周總理報告。

「在有關同志的幫助下,我與大兒子見了一面,要他代我寫了一封詳細的信,通過中辦同志轉交給周總理。

「這封信很快到了總理手中。總理讀後,即打電話給王效禹,責問為什麼打我。當王抵賴時,總理嚴厲地批評了他。後來在一次會議上總理又當面批評他:『你們不按我交代的辦,這種做法是不對的,錯誤的。』

「為了確保我的人身安全,總理具體指示楊得志同志派部隊保護我,楊司令立即下令派了一個班對我監護。每次批鬥時,均有兩個戰士陪同,站的時間長了,戰士拿個凳子讓我坐着聽。由於總理有了明確的指示,楊司令等軍區領導堅決執行,在戰士的具體保護下,武鬥被制止了。此後,在濟南重點大企業、大專院校及省級召開的各系統批鬥會上,沒有再發生武鬥。」

與檔案材料相對照,譚啟龍的「回憶」很大程度上是失實的。

一、譚啟龍這封信,是寫給中辦的工作人員孫吉太,請孫轉告汪東興,而並非是想通過中辦直接轉交給周恩來。以譚當時的處境,沒有直接向周轉告的奢望。

二、這封信是譚啟龍本人的親筆信,並不是他兒子代寫的。

三、康生對這封信作了具體的批示,要求楊、王查清情況,「嚴加禁止」。譚啟龍在其回憶中半句也沒有提及,可能是並不清楚這一過程,亦有可能是有意迴避了康生對其處境的過問。

四、譚啟龍不提康生,而將其處境得以改善歸功於只對其來信簡單批一句話的周恩來,從批示上看,周恩來不過是要楊得志、王效禹看一看這封信而已,下一步如何,周並沒有表態。而所謂周恩來打電話責問王效禹,「具體指示楊得志派部隊保護我」等等,不知譚是如何得知的?

二、關於彭真的批示

彭真(1902-1997),1966年5月前任中共中央政治局委員,中央書記處書記,中共北京市委第一書記兼北京市市長,全國人大常委會副委員長。1966年4月16日,毛澤東召集政治局常委擴大會議,討論彭真的錯誤。5月4日-16日,召開政治局擴大會議,討論彭真、陸定一、羅瑞卿、楊尚昆四人的錯誤問題。會議決定,停止彭、陸、羅、楊的中央書記處書記、候補書記職務;撤銷彭真的北京市委第一書記和市長的職務。並決定成立專案審查委員會,進一步審查彭、陸、羅、楊的「反黨活動」和他們之間的「不正常關係」。彭真自此失去自由,前後長達十二年。

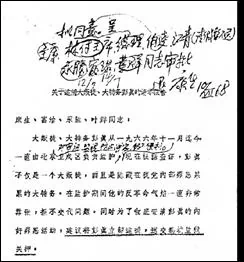

1968年7月9日,中央專案第一辦公室所屬的彭真、劉仁專案組,向負責中央專案審查工作的康生、謝富治、黃永勝及葉群作出《關於逮捕大叛徒、大特務彭真的請示報告》。該報告稱:

「大叛徒、大特務彭真從一九六六年十一月迄今,一直由北京衛戍區負責監護(康生加:對審訊、監視、防止泄密,很不便利。)現在根據查證,彭真不僅是一個大叛徒,而且是隱藏在我黨內部罪惡累累的大特務。在監護期間他的反革命氣焰一直非常囂張,拒不交代問題。同時為了徹底查清彭真的內奸罪惡活動,建議將彭真立即逮捕,送交秦城監獄關押。

「一、一九二九年,彭真在天津被國民黨一經逮捕就跪倒在敵人腳下,出賣組織和同志,成為可恥的叛徒,現在根據大量事實又證明,這個傢伙還是暗藏在我黨內部的大特務。彭真在北平獄中,曾接受國民黨反動派任務,答應『為國民黨工作』。一九三五年出獄後,在大叛徒、大特務劉少奇的旨意下,經過日、蔣特務李鐵夫、張秀岩的介紹,到北平住在漢奸、特務機構『大義社』內,和大漢奸張璧、宋哲元,張自忠、潘毓桂等秘密勾結,進行了一系列出賣民族利益的罪惡活動。抗日戰爭初期,彭賊和中統特務胡仁奎串通,在晉察冀各地,設立國民黨部,建立特務組織,向國民黨反動派發送大量情報,破壞我晉察冀抗日根據地。解放戰爭時期,他在東北和林楓、呂正操搞『桃園三結義』,結成反革命聯盟,猖狂反對我們敬愛的林副主席,並陰謀搞軍事叛變公開投靠蔣匪。解放後,彭真夥同羅瑞卿、劉仁、馮基平等,盜竊大量國家核心機密,送給敵特機關。尤其是一九五七年,公然派遣潛伏匪特,去台灣參加蔣匪的『八全』大會,向其獻計獻策,效忠其主子蔣介石,攻擊、破壞我們偉大的社會主義祖國。

「二、彭真賊心不死,對無產階級司令部一直懷着刻骨的仇恨,對他的種種罪行,至今不但拒不交代,還藉機大肆放毒。在歷次審訊中,他氣焰囂張,在事實面前百般狡辯抵賴,甚至進行瘋狂反撲。大叛徒、大特務彭真罪大惡極,應該逮捕關押對他採取專政措施,同時為了徹底查清他的內奸罪惡活動,也利今後對他的鬥爭。」

為什麼彭真要由衛戍區監護上升至逮捕關押,送至秦城監獄?上述報告缺乏有邏輯性的理據。不過話說回來,在那個年代,並不需要什麼理據不理據,關鍵在於彭真是毛澤東欽點的,文革伊始即被打倒的「重犯」。毛澤東在1966年4月就說過:「北京一根針也插不進去,一滴水也滴不進去。彭真要按他的世界觀改造黨,事物是向他的反面發展,他自己為自己準備了垮台的條件。這是必然的事情,是從偶然中暴露出來的,一步一步深入的。」

一步一步深入,彭真就從「反黨集團」的頭子,令人匪夷所思地深挖成「不僅是一個大叛徒,而且是隱藏在我黨內部罪惡累累的大特務」!

彭真、劉仁專案組的活動,是為中央政治服務的。對於這個小組所報告的重大問題,康生一個人並沒有決定權。故而,康生在這個報告上批示:「擬同意。呈主席、林付(副)主席、總理、伯達、江青(請假暫不送)、永勝、富治、葉群同志審批。」我們可以看到,毛、林、周、陳、黃、謝、葉都劃了圈,周恩來、陳伯達還特地將自己的名字引至「同意」兩字處。

僅就《關於逮捕大叛徒、大特務彭真的請示報告》而言,如果「同意」就是誣陷和迫害,就負有罪責,那不僅是康生,以及「壞人」林彪、陳伯達、黃永勝、謝富治和葉群,「好人」毛澤東和周恩來,也同樣逃不掉「罪責」。

三、關於吳德峰的批示

吳德峰(1896-1976),中共黨內曾長期從事秘密情報、交通工作的老人。1924年即加入中共,1928年至1929年任中共中央軍委交通科科長。1931年起歷任江西省蘇維埃政府政治保衛局局長,國家政治保衛局江西省分局局長,湘贛軍區政治保衛分局局長兼紅六軍團政治保衛分局局長。長征後任中共中央西北局白軍工作部部長,中共中央外交部對外聯絡局局長。西安事變後隨周恩來到西安,參加領導秘密情報工作,後任中共中央交通局局長。建國後,歷任武漢市市長,國務院第一辦公室、政法辦公室副主任。文革前,為最高人民法院副院長,文革中,受到衝擊。

1969年3月4日,中共中央調查部副部長(對外身份為國務院副秘書長)羅青長,為吳德峰事給康生、周恩來寫了一封信,全文如下:

「據外調人員反映,吳德峰同志年老有病,身體很不好,現仍被高等法院群眾專政,因兩派爭議,問題不能解決。

「據了解,德峰同志在二、四方面軍會合後的長征途中,他任當時中央局的白區工作部長,是堅決反對張國燾的。(康生批註:在1931年前後,當王明等簒黨時,他是堅決反對王明的。)雙十二後在負責西安秘密情報工作中,是忠於毛主席的,反對王明、博古的,在總理、康老領導下,他對敵鬥爭是勇敢和機智的,對黨是有很大貢獻的,有關文電檔案,現均存我部可查。

「德峰同志在文化大革命和其他部門工作中的情況我不了解,如果歷史上沒有查出重大問題,希望中央能通過高法院軍代表向群眾組織作些工作,對他作歷史地全面地分析,對他生活上作可能的照顧,幫助他向群眾作認真的檢查,爭取群眾的諒解。妥否,請予考慮。」

當天,康生收到這封信,即作如下批示轉給周恩來:

「吳德峰同志在思想作風上有許多毛病甚至有許多錯誤,解放後他的工作不了解,表面上看是官氣十足。但他在上海和西安的白區秘密工作中,是作了一些有益的工作,是忠於黨的,我覺得對他應是一批二保。是否可請富治同志在群眾中進行工作,幫助他認真檢查取得革命群眾諒解,解除群眾對他的專政。據說他病的很利害(厲害——編者),應給以適當照顧。」

周恩來當天也作了批示:「同意康老、羅青長同志意見,請富治同志辦理,仍以一批、二保為妥。」

第二天,主管政法、公安工作的謝富治也作了批示:「完全同意康老和總理的批示,對吳德峰同志應該是一批二保,軍代表和×××同志(余註:原件字跡不清)應向群眾做工作。」

康生曾經擔任中共中央調查部的前身——中央社會部的部長,對建國前吳德峰的工作,應有一定的了解。故而,康生對吳德峰的批示,無疑比周恩來的具體、詳細,「是作了一些有益的工作,是忠於黨的,我覺得對他應是一批二保」,有這麼一句話,也足夠了。

從康生的批示中,是可以感受到他對吳德峰的同志之情的。這無論如何也不像一個「迫害狂」所說的話。康生類似這樣的保護性的批示,還有多少?在康生文革中所有的批示里,類似的批示,佔了多大的比例?這是我們甚感興趣的課題,因為,弄清了這一問題,也就會使我們向了解一個真正的康生的目標,前進一大步。

2011年1月