我有一個木頭盒子。我想跟大家說一個木頭盒子的故事。

我的母親有兩個哥哥,在1959年新安江建水壩把她的家鄉古城淳安淹沒了以後,大哥一家被遷到江西、安徽邊界的衢州,二哥一家人被遷到江西婺源。1975年我離開台灣到美國讀書,第一件事就是把爸媽失去了三十年的兒子找了回來——在那之前,我們不知道他是否還活着。90年代去了衢州,看見表哥在荒地里耕作,他的母親,也就是我母親口中常說到的大嫂,形容枯槁,蓬頭垢面,坐在一個透不進一絲光的廚灶旁邊。

2007年,我跟我台灣的兄弟們說,「多年來,我們只照顧了湖南的大哥,但是對於媽媽所牽掛的人——她的兄弟的後代,卻很少關照,我們是不是太父系中心了?」

哥哥和我在那一年就到了江西婺源。

龍應台與主持人任志強

淳安應家的整個家族都成了農民了。我們坐在屋前的長條板凳上說話,翹尾巴的雞咕咕咕咕到處走,一地的雞糞和羽毛。一大堆人談了好一陣子,把誰是誰搞清楚就已經很費了點時間。表哥突然站起來走進內屋。出來時,手裏拿着一個陳舊的木頭盒子。木頭原來可能是有顏色的,已經剝落得認不出來,小小的鎖,因為歲月長久,扣不起來。

表哥有典型的農民的木訥,說,「姑媽小時候的。」

是我的母親小時候的「書包」!

「怎麼會在你這裏?」我萬分驚訝。

「外婆帶在身上的。」

外婆?外婆就是我母親的母親,她——我對她一無所知。

表哥指着屋旁的竹林,說,「外婆的墳就在那裏面,要不要去看看?」

我差一點跳起來。母親朝思暮想的外婆在這裏過世的?她曾經住在這屋裏?她就葬在這林子裏?這麼「大」的事情,你怎麼不早說,竟然還問我「要不要去看」?

我替母親跪在泥地里給外婆磕頭,上了香,回到屋裏,我抱着母親的木頭「書包」,想看個仔細。外婆是淳安老街上綢布店的地主妻子,在離鄉背井的歲月里,萬里的顛沛流離,沒有一片土屬於自己,生命里什麼都保不住了,卻緊緊抓住女兒的一隻木頭「書包」,到死才鬆手。母親在1948年離開家鄉時才二十四歲,母女二人此生不曾再見。

在台北的家中拍下,和窗外台北流動的街景仿佛在說兩個世界的故事。

我打開盒子,看見蓋底竟然仍有墨色清晰的藍色鋼筆字:

此箱訪客忽要開

應美君自由開箱

性格明朗、十歲的美君,「勿」字還寫錯成「忽」,正氣凜然地告訴全世界不准動她的箱子。

透過這隻木頭「書包」的故事,我要說的是記憶的斷裂。

我不知道外婆的名字,不知道她在哪裏生、哪裏死,不知道她走過哪些地方,不知道她來自什麼樣的家庭;她的一生,我連輪廓都不知道。但是她是我最親密的母親的最親密的人。我的記憶是徹底斷裂的。

集體記憶的網

「集體記憶」這個概念不是新的,但是把它當作社會學建立完整理論的學者是法國的哈布瓦赫(Maurice Halbwachs,1877—1945)。他在他的經典著作《集體記憶》的序文里一開頭就舉了一個例子。

1731年,人們在法國一片森林裏發現一個九、十歲大的女孩子。她是一個健康的孩子,但是完全沒法說出自己的身世或童年任何記憶,人們只能從她零碎的陳述片段里去拼湊她可能來自因紐特部落;當她看見因紐特人的屋子或船或海豹的圖片的時候,好像有較多的反應。她顯然曾經漂洋過海被送到法國來。

哈布瓦赫的論點是,女孩無法表達記憶,不是語言的問題,而是因為她突然被連根拔起丟進一個完全陌生的環境,使得她與原來所屬社會的集體記憶的紐帶被切斷了。

哈布瓦赫認為,一個個人的記憶,必須有集體記憶的大框架的承載才可能被「召喚」出來。你仔細觀察的話,會發現,我們記起了什麼,往往是因為我們身旁的人,父親母親兄弟姊妹或同學朋友,問我們什麼我們才會回答什麼,而回答要先經過記憶搜尋,因此是與社團的互動維持了我們的個人記憶。人越是深處於集體記憶的結構中,他記憶的能力就越強。倒過來說,越是離群索居或是與集體記憶割裂,個人記憶的能力就越低。

集體記憶是一張編織綿密的大網,個人的記憶密實地編進了它的紋理,與集體記憶是一個不可分割的有機體。

宜昌夷陵黃花南邊

我為什麼對於外婆,一個在正常狀態中應該非常親密的人,一無所知呢?因為發生了戰爭,而戰爭帶來斷裂。外婆,以及外婆所附着的集體記憶——中國南方20世紀上半葉的生活整體,對於我是失去了,如同1731年那個小女孩失去了她因紐特的過去。而我的母親,美君,介於兩個世界中間,她被連根拔起,非但自己成長的記憶薄弱了,同時也無法對新世界的我傳達她的已經無可奈何、無所附着的集體記憶。

就記憶而言,失去很容易,得回來,通常需要非常大的努力。

2011年7月,我做了一次中國的火車旅行。為了實地去看百年前詹天佑川漢鐵路的規劃路線,我從武漢到宜昌,從宜昌搭宜萬鐵路一路西南行。

火車經過宜昌時,人們不經意地說,去年在這裏發現了不少國民黨軍的骸骨。

我追問,答案就是搖搖頭,「抱歉,不太清楚了」。

我只好自己去找出2010年骸骨被發現時的報道:

發現烈士遺骸的地方為宜昌市夷陵區黃花鄉南邊村,目前正在修建的宜巴高速公路就從該村村後經過。《長江商報》報道,烈士的遺骸就是高速公路在修建中被發現的。事實上早在今年4月,高速公路的施工方在作業過程中就發現了大量白骨,但未引起注意。「不少遺骨已隨着土方被運走而被帶到了其他地方。」南邊村一位村民說。

當地一位八旬老人透露,當地埋葬的犧牲烈士有3000名之多······

87歲的易仁信老人,生活在南邊村三組,他是目前村里年紀最大的老人之一。他說,當時的戰爭打得很慘,每天都有大量傷員不斷送往這裏的野戰醫院。

早年間,遺骸發現地南邊村,就是一個巨大的烈士陵園。易仁英老人今年80歲,她是南邊村一組村民。她還記得,剛到這個村子時,後面的山上還有一個幾米高的烈士紀念碑。而在烈士碑後,還有三間紀念堂,「我來到這個村子時,紀念堂里什麼都沒有了。」三年自然災害期間,當地開始大量開荒種地,這些紀念碑和紀念堂都被毀壞了。

對於這些烈士到底是誰?他們是屬於哪個部隊?宜昌抗戰烈士研究專家簡興安介紹,《宜昌抗日烽火》一書記載,1940年6月宜昌淪陷,日軍向西北方向進犯,當時國民黨七十五軍預備第四師於1941年春擔負宜昌小溪塔地區的防守,四年多時間裏經歷多次慘烈戰役,陣亡無數將士。(來源:浙江在線《棗宜會戰3000浙籍將士今天回家為護英靈當地曾改建高速》,記者/胡昊)

請問,如果有一場長達四年的慘烈戰爭就發生在你的村子裏,你每天看見屍體,村子邊還有一個埋了三千人的墳場——儘管過了三十年、五十年,你會忘記這樣的事嗎?這個村子裏的人,會忘記嗎?

同樣的問題,早期我曾經問過千島湖的親戚,因為我發現,當年到千島湖觀光的中國人竟然很多都不知道湖底有兩個古城。1959年建水壩,至今也不過幾十年,卻可以淹沒掉一千五百年的歷史的記憶?怎麼可能?所以後來有人告訴我,現在千島湖的導遊會說到千島湖下面有古城,龍應台的媽媽的家就在裏面,我還偷偷高興了一陣子。

湖北宜昌市夷陵區黃花鄉南邊村的居民,戰爭過後的七十年裏,和街坊同一群人生活在同一片土地上,不可能忘記那些慘烈的情景以及村子邊三千個亡靈,但是戰爭,尤其是內戰,後遺症就是帶來種種的禁忌。政治正確的,可以紀念,政治不正確的,必須遺忘。那些「必須遺忘的」,第一二代人或許還深藏在心裏,但是不可言說、不可傳世到第三代以後,就是真的失去了,可能永遠失去了。

記憶被按「暫停」了七十年之後,露出幾根白骨,這時的人們對記憶有了新的態度。在2010年宜昌高速公路的規劃里,箭在弦上的是要打樁,一根樁子預備插進的位置,正好是合葬坑的上面,當時的地方政府就決定,調整橋基位置,避開大墓。也就是說,一條高速公路為一個集體記憶而轉彎了。

2015年,宜昌發現骨骸的位置,會建立一個紀念墓地,而三千骨骸,多半是當年年華正茂的浙江子弟,已經移靈回到浙江的鄉土。

這時候,村子裏的老人們就開啟了關閉已久的記憶盒子。

「我曾經在當地找到過一戶人家,他們家裏就住着一個擔架排,他告訴我,宜昌保衛戰的時候,每天都要抬回來五十多個重傷傷員,最後能救回來的只有五分之一,那些犧牲的將士,按照當時的規矩,就是就地掩埋,」簡興安說,「棗宜會戰里,光一個宜昌保衛戰下來,就掩埋了一千多名將士。」

簡興安說,一開始,每個陣亡將士的遺體還是用白布包好,並埋上一個小石頭,刻上數字標記。到後來,白布也來不及包了,就直接下葬。再後來,就是人疊人埋葬,上面蓋上一層黃土。(來源:同上)

湖北宜昌的「記憶搶救」,是一段佳話。如果真誠又認真的話,後續還有好多事情要做,對於那段歷史的深入爬梳,對於家屬的口述記錄,圖片和文物的尋覓等等,都是把斷裂的記憶重新接回來可以做的努力。

這一代人不讓上一代人消失於黑洞里,那麼下代人才不會把這一代人也視為塵土。

歐洲波蘭卡廷森林

20世紀兩次世界大戰,令人髮指的屠殺不可計數,有些暴行的記憶,在戰後得到用力的保存和傳承,譬如猶太人的悲劇;有些,卻還不見天日。我自己一直在關注的,是與宜昌棗宜會戰同時的1940年發生的卡廷事件。

1943年德軍在波蘭的卡廷森林發現千人骸骨,斷定是蘇聯軍所為,但是蘇聯反指控是德軍所為。一直到1990年,蘇聯解體之後,莫斯科才公開承認,蘇聯秘密警察是卡廷慘案的劊子手。

卡廷森林和周邊幾個的戰俘營里,究竟殺了多少人?轉型後的俄羅斯在1990年組成了調查委員會,公佈的結論是:總共大約兩萬兩千人。單單在卡廷森林處理掉的就有:三個將軍,二十四個上校,七十九個中校,兩百五十八個少校,六百五十四個上尉,十七個海軍上尉,三千四百二十個低階軍官,七個牧師,三個地主,一個王子,四十三個政府文官,八十五個二等兵,一百三十一個難民,二十個大學教授,三百個醫生,數百個律師、工程師、教師、作家、記者,以及兩百個飛行員(來源:Lebedeva,"The Tragedy of Katyn," pp.102-103.36u7)。全部用行刑的手法,腦後一槍斃命,屍體用卡車運到掩埋處。基本上,是用標準公務作業有計劃地消滅掉整個波蘭國家的治理精英。

兩萬多人消失了,一整層國家的骨幹人間蒸發了,你說,這怎麼可能被忘記呢?

就是可能。因為在某種目的主導之下,某些記憶,無論如何重大,都會被那個當時被當作更為急迫、更為重大的目的所遮蓋。

後來的調查證明,其實在二戰中邱吉爾和羅斯福就知道真正的兇手是蘇軍,不是德軍,可是在戰爭里,蘇軍是友軍,德軍是敵人,這個真相怎麼能說出口呢?1944年,傳言實在太多,羅斯福總統指派Earle上尉去實地調查,上尉回報調查結果,明確指稱蘇軍是犯罪者,羅斯福為了「大局」把報告按下,而且不允許上尉對外泄露。到1988年,美國才第一次公開解密美國的調查資料。

波蘭自己的政府,在戰後成為蘇聯的附庸,對卡廷的任何傳言,全力封鎖,與蘇聯政府合力維持「納粹是卡廷屠殺元兇」的說法。

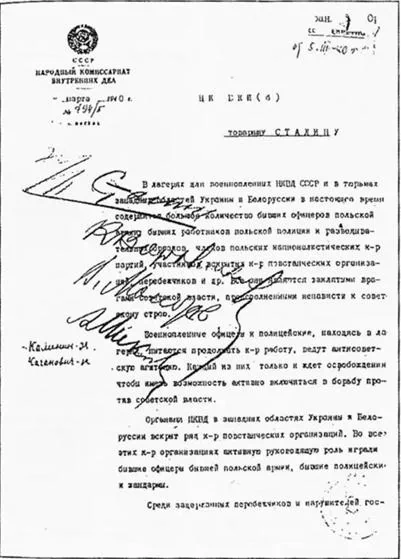

1940年3月5日斯大林在秘密警察頭子Beria上陳的公文上批示同意槍斃兩萬一千八百五十七個波蘭「俘虜」

戈爾巴喬夫1987年的開放政策,為卡廷歷史帶來一道光。波蘭知識界開始公開要求蘇聯開放檔案,莫斯科街頭開始出現群眾遊行,要求卡廷真相。1990年10月3日,戈爾巴喬夫親手交給當時的波蘭總統一疊文件,那疊文件就昭告了天下,1940年的屠殺者,不是納粹,是蘇聯,但是關鍵文件,就是斯大林親手簽字的格殺令,不在那疊文件裏面。

必須等到1992年的10月,那時葉爾欽和戈爾巴喬夫正在進行激烈的權力鬥爭,葉爾欽突然拿出了關鍵文件——斯大林親簽的格殺令,他說,是從戈爾巴喬夫的私人檔案里翻出來的。

就在戈爾巴喬夫引進來一道微弱的光但是還照不到黑洞深處的時候,有人一直在努力。波蘭裔的學者Waclaw Godziemba-Maliszewski,在美國的檔案館裏發現德國空軍在二戰期間用偵查照相機拍下的卡廷照片。系列照片顯現出卡廷地貌的改變,更拍到蘇聯秘密警察用推土機推平墳堆、遷走骨骸的作業。

1992年葉爾欽到卡廷去獻花、下跪,但是到今天,卡廷斷裂七十年的記憶還是破碎的。俄羅斯始終拒絕承認自己犯下的罪叫作war crime,而且拒絕提供完整檔案。

2012年,十二個卡廷被害人的十五個親屬正式在歐洲法庭提告,2013年10月歐洲法庭的最後判決是:是的,俄羅斯犯的罪叫作war crime,應該譴責,但是因為時間久遠,而且俄羅斯是1998年才簽署歐洲人權協定,歐洲法庭沒有能力開展處理此案。俄羅斯唯一的懲罰是:支付原告五千歐元的訴訟費用。

兩萬多人的屠殺。五千元的訴訟費。

2007年,曾經得過奧斯卡外語金像獎四度提名的波蘭導演安傑依·瓦伊達(Andrzej Wajda)在八十歲那年拍了《卡廷慘案》這部電影,2007年上映。問他為什麼到了八十歲還來處理這樣巨大沉重的題材,他說:「因為我害怕集體的遺忘。」

你的記憶,決定了你的相信或不相信,決定了你忠誠於誰、反叛於誰,決定了你的愛和恨。在台灣成長,從威權走到民主開放,從什麼都相信到什麼都不相信,到自己去決定忠誠和反叛的標準,我以為我什麼都見過了,什麼都瞭然於心了。我記憶中該修復的,該重建的,該拋棄的,該緊緊擁抱的,我都知道了。

一直到我認識了趙先生。

趙先生1934年在山西平遙出生,十二歲不知所以地參了國民黨軍,「打共軍」——我們現在常常譴責非洲很多國家用兒童兵,忘記了1949年以前的中國,兒童兵普遍得很。

趙先生不知所以地打仗,十四歲被俘虜了,就編入解放軍,打國民黨軍。十七歲發現自己送到了朝鮮戰場,打美軍。又被俘虜了,在1954年成為「反共義士」,到了台灣。

「反共義士」我是有記憶的。大概和我的好朋友嚴長壽先生差不多,所以我用他的記憶來說。他六歲,被大人扛在肩頭,歡欣鼓舞地站在台北街頭,歡迎投奔的「反共義士」。「那真是萬人空巷啊!」他說,連六歲的小孩都記得那份普天同慶的興奮。

身體上都有藍色的刺青

在我往後的記憶中,「反共義士」手臂上身體上都有藍色的刺青。岳飛的母親在兒子背上刺「精忠報國」,「反共義士」在身上刺「青天白日」、「反共抗俄」。都是那個年代嚮往自由、表達赤忱的方法吧,我想。

但是,眼前這位八十二歲的趙先生告訴我的是,在俘虜營中他如何目睹兩個想回老家不願刺字的年輕戰士如何活活被打死,而他手腕上已經刺青的「國旗」,當他懇求說「想回家」的時候,手臂上那面「肉國旗」就被生生地用刀片再割下來。

我還能相信我的記憶嗎?

何應欽在不在

我有個好朋友叫王小棣,是個知名的導演。有一次,她為台灣的電視拍一個跟軍人主題有關的紀錄片。她想要訪問何應欽將軍,就交代助理去設法聯繫。

交代完,正要出門,走到門口聽見那位年輕女助理在電話上說,「喂,我是電視製作助理,我們的節目想找何應欽······」

王導演嚇一跳,停下腳步看着助理。

然後,那助理仿佛有點聽不清電話內容,皺着眉頭說,「嗄?死了啊?」

王小棣差點腿軟,趕快走向助理,聽見助理繼續說,「啊?沒死?那何應欽在不在啊?」

何應欽是中華民國第三任行政院長,第二、四任國防部長,抗日戰爭中指揮過慘烈的湘西會戰、桂柳反攻戰。是日本投降後中國戰區受降最高指揮官,代表中國受降。

這個年輕的助理,記憶中沒有何應欽這個人,就是沒有這個人所代表的歷史和那歷史中的集體記憶——烽火、死亡、流離、屈辱、飢餓、屠殺和突圍、堅忍和懦弱······

她的記憶——記得的和遺忘的,是經過什麼樣的過程呢?

抵抗遺忘

捷克著名作家伊凡·克里瑪(Ivan Klima)在2009年一次訪問中說,記者請他談1989年的風起雲湧,他說,「對於今天的年輕人而言,1989是遠古史了。我到布拉格的學校去演講的時候,常常要先說明共產主義是什麼東西。他們什麼都不知道了。」(來源:http://www.theguardian.com/books/2009/aug/02/ivan-klima-interview)

前兩天剛好收到一個捷克朋友的電郵,他說,「這三年來捷克變了很多,多半是變壞。很多我們已經視為理所當然的權利,竟然逐漸收緊,但是這也很好,它激起你全身活力,你知道你得抵抗,無論如何都得抵抗。」

寫電郵的是一個五十多歲的人,克里瑪是個八十多歲的人,他們跟克里瑪所說的「什麼都不知道了」的二十多歲的人,怎麼解釋記憶,怎麼傳達傳承?

在歐洲,歷史,像踢足球、參加合唱團、組織烹飪課一樣,是一個全民活動。街坊和村落都有民間自己組織的「歷史學會」,對自己生活圈裏的事情做歷史調查和保存。譬如倫敦的墓園很多,幾乎每一個墓園都有歷史社團在做研究,社團里不是專家,而是街坊鄰居、高中生、小學老師等等。在某些國家裏,所謂國史,是從家史,從街史,從村史,從鄉史出發的。如果只允許從上而下的國史,如果我們所有的記憶都由單一的宏大敘述去壟斷,我可能就會套用馬克·吐溫的話來說了。

馬克·吐溫曾經批評議員說,一半的議員都是混蛋。議員們激憤不已群起攻擊,馬克·吐溫就認錯了,說,我錯了,一半的議員不是混蛋。歷史,也是這樣,我會說,一半的歷史是假的。或者倒過來說,一半的歷史不是假的。不管怎麼說,如果只有宏大諸如政治史、軍事史,而沒有民間自主發動的家史、街史、村史、鄉史,歷史再怎麼寫,都很難不是假的。

倫敦的墓園

有些遺忘,是因為總有人設局,在那個「局」裏頭強化你的歡樂,擴大你的無知讓你慢慢長大,讓你遺忘。有些遺忘,是你自己因為缺乏自覺而接受遺忘。問題是,不管是哪一種,總有代價要付。記憶斷裂了,一切又從頭來起。

因為失去記憶而重來一遍的,往往是災難。

記憶,其實是一種能力,需要學習,需要培養。記憶更是一種權利,凡是權利,就有被人拿走的可能。