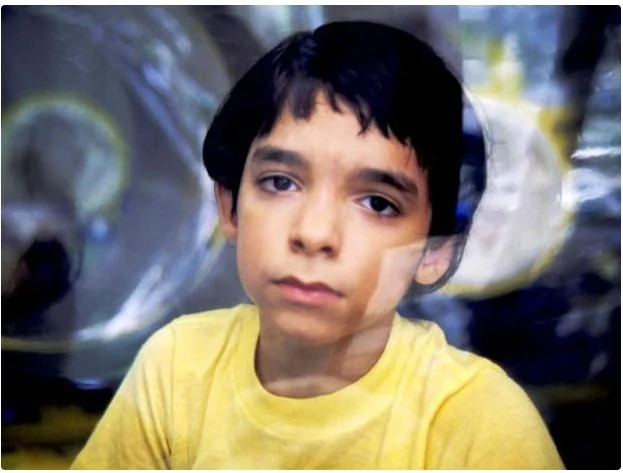

David Vetter於1971年9月21日出生於美國休斯敦的得州兒童醫院。

出生20秒後,他住進了一個塑料隔離泡泡里。一直到13歲去世,他一直生活在泡泡里,成了轟動全世界,並引發全世界醫學倫理大討論的「泡泡男孩」。

David是母親Carol Ann和父親David J. Vetter的第三個孩子。在此之前,Carol曾生育了一個男孩一個女孩。女孩非常健康,男孩在7個月時因為患有重症綜合性免疫缺陷(SCID)夭折。

Carol Ann再次懷孕後,醫生檢查發現,Carol帶有SCID的致病基因,如果生男孩,將有一半的幾率患病。

偏偏,這又是一個男孩。Vetter一家是虔誠的羅馬天主教徒,他們最終拒絕了醫生的墮胎建議。在醫院的嚴正以待中,David出生在一個完全無菌的手術室里,並由主治醫生進行了洗禮。當然聖水也是完全無菌消毒的。

免疫紊亂通常的治療手段是找到完全匹配的骨髓進行移植。David出生後不久就做了骨髓配型,但與最有希望的姐姐的配型卻以失敗告終。

![]()

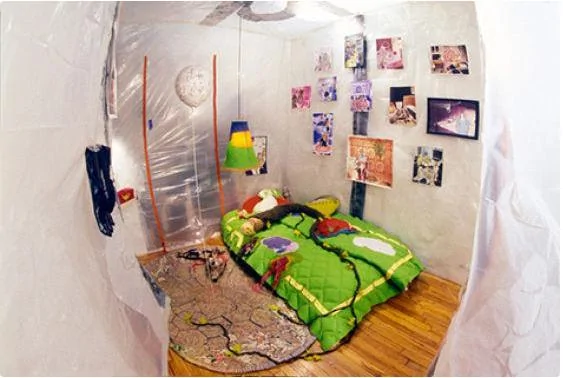

醫生曾認為David到兩歲時就可戰勝SCID。可惜的是,最終他的一生都是在這個NASA工程師設計的污染隔離中心,即「泡泡」中度過。

所有進入泡泡的東西都要先用60度的環氧乙烷處理四個小時,再通風1-7天才能進入泡泡。為了維持泡泡,空氣壓縮機必須時時刻刻工作,產生巨大的噪音。這讓大家與David的交流非常困難。David和外界唯一的交流通道是一個固定在牆上的手套。

為了設法讓David擁有儘量正常的生活,出生三年後,David的家裏也安裝了一個泡泡,另外還有一個用來移動的泡泡。

越長越大的David開始意識到泡泡之外還有另外一個世界,並表現出了強烈的好奇心。四歲時,有一個注射器針頭被留在了泡泡里,被David撿到。他用針頭給泡泡扎眼。

六歲時,NASA為他定製了一款特別的太空服,他第一次走出了泡泡,可以在外面走和玩了。但是從泡泡到太空服里,他還得爬過一條隔離管道。醫護人員還要完成24步的出艙連接和28步的穿衣步驟,以保證無菌的狀態。

1977年7月29日,他的媽媽第一次把兒子抱在手上,兩個人都笑的很開心。

他的父母盡最大的努力想讓他生活的像正常人一樣,他在泡泡里學習,看電視,努力跟上同齡人的節奏。但是他最渴望的是成為正常人,當他的希望越來越渺茫,加上缺乏與人的接觸,他的情緒漸漸不穩定,小時候的故作歡顏慢慢消失,變得越來越憤怒。

有一次他甚至說:「我所做的一切都是別人要求我做的,為什麼要學習?為什麼大家要讓我學會讀書?這有什麼用呢?我甚至什麼都做不了?那麼為什麼還要我做這些?你能告訴我為什麼嗎?」另一方面,他對細菌也有着極度焦慮。

他的太空服一共只穿過七次,之後就小了穿不下了。儘管NASA又給他定製了一套,但他從來沒有穿上過。

泡泡男孩,出生20秒被放進泡泡里,NASA為他定製宇航服這張年度照片攝於1982年。11歲的David已經越來越有想法,想去看星星。他的家人在生日時帶他出來看了20分鐘的星星。

為了照顧David,醫療團隊花掉了130萬美元,仍然沒有找到新的治療方式,也沒有合適的骨髓。

在最初鼓勵David出生的醫生建議下,David的父母決定冒險為他做一次史無前例的骨髓移植手術,骨髓的提供者是David的姐姐嘉芙蓮。

1984年,骨髓移植手術順利完成,大家仿佛看到了希望。但沒多久,David第一次變得很虛弱。發燒、腹瀉、腸道出血、嚴重嘔吐,這是他第一次生病,他不得不走出泡泡進行治療。

當David的爸爸問他願不願意走出來時,他說:「爸爸,只要能讓我好受點我什麼都願意做。」走出泡泡後,他開始被病菌吞噬。1984年2月22日,他死於淋巴瘤,那一天,他的媽媽第一次也是最後一次觸摸到了他的肌膚。而導致這一切的原因,是姐姐嘉芙蓮骨髓里含有的休眠Epstein-Barr病毒。

David的故事聽起來如此傷感,但感謝上天,他的付出也有了回報,由於David自己的血細胞對新療法的貢獻,如今患有SCID的孩子已經可以過上正常生活。

而在醫學發展的漫漫長路里,還有一位著名的泡泡男孩,出生於1962年的Ted DeVita由於患有重度再生障礙性貧血,失去了免疫系統,只好靠輸血維持。Ted的父親是NIH腫瘤學家,在1972年診斷出Ted的疾病,之後他住進了泡泡。Ted並非直接死於再生障礙性貧血,而且由於長期輸血導致的鐵中毒。

最後,推薦兩部關於泡泡男孩的電影

The Boy in the Plastic Bubble(1976)

Bubble Boy(2001)