北京的五環和六環之間有着獨特的生存邏輯,在這裏,人們來自全國各地,他們的普通話帶着鄉音,生長於城鎮或鄉村,心思與志向卻執着於他們想像中的首都北京。

每一天,這裏都像是春運中的大城市,幾百萬人準時離開,而他們所去的並不是故鄉,只是一個解決生計、飽含夢想的開始。他們住在一個臨時的家,一間可以睡覺,每月只需要1000塊錢左右,就可以擁有短暫生活和愛情的地方。他們是這座城市中的臨時居民,暫住者,既進不了城,又回不去故鄉。

一個由藝術家發起和組成的調查在北京的五環和六環之間展開。建築師、藝術家、設計師、導演、作家……40組藝術家的調查涵蓋諸多角度,最終積累了幾百萬字的文獻資料。40個村莊為宏觀的歷史寫作提供了另一種細節。

很多年以前,崔燦燦坐在開往首都機場的車裏,即將面臨一場與異地戀女友的分別。汽車開在五環外的高速上,村莊的樣貌一閃而過。一個寫着天竺的指路牌成為印在崔燦燦腦中唯一的記憶。

「天竺?那不是《西遊記》裏的嗎?」沉醉在愛情里的年輕人希望汽車能順着天竺的方向開去,那樣,他就不用和戀人分別了。這是崔燦燦對北京五環外世界的最初想像。

很多年之後,策展人崔燦燦常居北京,他在深夜裏寫道:這個城市有個規定,貨車只能在晚上11點到早上6點間進出五環。每天,大量日用品、食物被送進城市的核心。而在清晨,人們使用過的物品成了垃圾,被運離這裏。五環像是一條無形的線,劃開這個城市中的兩個世界。

崔燦燦坐在五環外的工作室里,4公里外的一間書店正在舉辦他策劃的展覽。2014年9月,崔燦燦和幾個藝術家朋友發起了「六環比五環多一環」的調查項目,這是個完全開放的項目,參與者只要選擇五環和六環之間的一個村莊,展開不少於十天的田野調查即可,主題和方式皆無限制。

策展人崔燦燦坐在位於五環外的工作室里本報記者楊傑/攝

今年7月,這個項目結束,共有40人(組)參加。參與者中有建築師、藝術家、設計師、導演、作家。調查的角度涵蓋衛生/環境、居民/生態、生活/就業、兩性/身份、教育/文娛、規劃/歷史等幾類,最終積累了幾百萬字的文獻資料。40個村莊為宏觀的歷史寫作提供了另一種細節。

在崔燦燦看來,這裏的絕大多數人,來自全國各地,他們的普通話帶着鄉音,生長於城鎮或鄉村,心思與志向卻執着於他們想像中的首都北京。他們深陷於一種巨大的奮鬥當中,為自己的未來或子女,爭取一片基本但長久的立足之地。

每一天,這裏都像是春運中的大城市,幾百萬人準時離開,而他們所去的並不是故鄉,只是一個解決生計、飽含夢想的開始。他們住在一個臨時的家,一間可以睡覺,每月只需要1000元錢左右,就可以擁有短暫生活和愛情的地方。他們是這座城市中的臨時居民、暫住者,既進不了城,又回不去故鄉,折射了這個國家無數人的身影。

這些藝術家經常穿行於村落之間,雖然與村里並無來往,但總能碰到村民和暫住者

位於北京花家地的單向空間書店並不好找。在進入一個陳舊的大院之後,沿着右手邊一直數到第三個路燈,才能看見一間險些被植物遮住門面的房子。「六環比五環多一環」的展覽設在2樓,沿着「咯吱咯吱」響的木梯往上走,一張碩大的北京地圖突然出現在眼前。

地圖上,黑色的底色將這座城市建築物的一切細節都隱去,只留下兩個綠色的環形,不規則地分割出兩個世界。環形之間,散落着40個綠色的點,旁邊標註着藝術家的名字和調查地點。

「六環比五環多一環」展覽現場

這場展覽原本並不在計劃之內。這個項目由非營利的二樓出版機構發起,多是靠邀請一些身邊熟悉的藝術家,由於資金有限,最初並不能確保會有一個成功的展覽。

崔燦燦的工作室和二樓出版機構的辦公地點相鄰。蓄着鬍子,留着長發或光頭的藝術家散落在這個叫做草場地的國際藝術村里。他們住進灰磚築成的LOFT式房屋,裏面擺着極具設計感的裝飾。他們喜歡用白色粉刷牆面,然後掛上令自己滿意的作品,沒事的時候就盯着它們抱臂思考。

從洋氣的灰磚房子出來,只需跨過一條街,就進入另外一個天地。一米多寬的馬路旁擠着幾輛自行車,即便是燥熱的夏天,住戶們也在門前堆放着蜂窩煤。紅梅理髮店的老闆娘盯着對面熟食店櫃枱上方轉動的驅蠅器打了個哈欠,一旁的孩子正操着外地口音打電話:「爸爸,你啥時回來啊?」

傍晚的村口,坐着各種接駁工具的人們進入寫着「草場地歡迎您」的大門。這裏的外來人口是村民的幾十倍。村民把自己的房子加蓋成4層的樓房,門上貼着「有房出租」的廣告。封閉的空間被隔成許多單間,只要配上一個廁所,一台空調,一扇窗戶,便是一個家。

這些藝術家經常穿行於村落之間,雖然與村里並無來往,但總能碰到村民和暫住者,每天有人拉着箱子到來,也有人帶着鋪蓋離開。這個陌生的村落,同一時空中的對比,闖入彼此的生活,又留下許多疑問,它是一個什麼樣的族群或是世界?之間又存在何種關係?我們真的生存在這樣一個從未熟知的空間裏嗎?

崔燦燦的思考還有很多。他覺得,當五環六環之間成為一個過渡性空間時,它也形成了一個落腳的城市邊緣,一座睡城。它可能是新的社會秩序的誕生地,也可能是下一波社會衝突和現實困境的溫床。至於它去向哪裏,誰都不得而知,但這種身處其中的變化和斷層,我們是否有能力去注意,採取應有的介入與行動?又會給我們帶來何種迴響和衝擊?

基於種種疑問,六環比五環多一環的藝術調查開始了。最終,40個調查匯集在一起,像是40個片段性現實的發生。

「它們沒有一致的內在邏輯。這些信息混雜着現實生活的殘酷,田野調查的碎片,藝術想像力的未知,無論你報以何種情感,這些問題本身都會存在,真實有力,毫不留情地在你的周遭發揮着作用,給予生活回擊。」崔燦燦說。

五六環之間生活着北京最有錢的人,也生存着北京最困苦的人

藝術家、中央美術學院雕塑系教師梁爾亮參與了六環比五環多一環的項目。他展出的最終作品是兩張關係圖,圖的主角是昌平區東小口村的狗。

梁爾亮把村裏的狗劃分為垃圾幫、遊俠幫、三輪幫、街狗幫、廢品幫等幫派,它們有各自的領地,日常生活就是爭奪地盤和交配權。

周圍的高樓大廈將東小口村包裹在裏面,它的北面是大型社區天通苑。狗們在拆遷的廢墟上追逐,梁爾亮聽說,這裏馬上就要拆遷完了,留在村裏的外來務工者主營垃圾回收。

他走進所有敞開門的院子裏,每個房間的門口都堆着一個比屋子還高的垃圾山,有棉絮、板材、金屬或是泡沫。院子裏的狗從來不會被拴住。「城市裏的狗依附於人,村子裏的狗從來不依附於人。」梁爾亮說。他每天追着狗跑,村民以為他是偷狗的。

在黑橋藝術區的家裏,梁爾亮也養了一隻小狗,養狗是那裏的藝術家們的時尚。他對這些有時吵得他睡不着覺的動物產生了興趣,狗是否和人一樣,也有自己的生態系統呢?他開始觀察狗的習性。

在東小口村十天的「蹲守」里,梁爾亮發現這裏的狗從不單獨行動,每個幫派都有頭狗和跟班一樣的「打手」,一遇險境就先衝上去狂吠。操着相似的南方口音,來自同一地區的暫住者告訴梁爾亮,村裏的這些狗善於處理與人的關係,對於外來闖入者只是象徵性地叫幾下,「它們生存狀態比較差,必須了解人的動向。這些狗們明白人是主導,會看人的表情,是驅趕還是給它吃的」。

這些狗的外貌跟城市裏的狗截然不同,髒兮兮的,瘦得厲害,有的瘸了腿,有的生了病。主人從來不會花錢給它們看病。它們身上帶着主人的痕跡,「什麼樣的人養什麼樣的狗,在城市裏,美女抱着小貴婦,胖子牽着沙皮狗。在這兒,汽車修理店的狗身上沾着油污,收垃圾的人養的狗髒得一塌糊塗」。

流浪狗則更慘一些,因為村子的人口高速地流動着,很多時候,人走了,狗留下了,變成流浪狗。它們很難混入任何一個狗幫派,在夾縫中生存,眼神都是怯怯的。

在這個即將消失的充斥着年輕勞動力的村莊,缺乏安全感的、只能靠自己的狗們四處遊蕩尋覓着;而在另一個等待拆遷的村莊,行為藝術家白崇民卻看到,留守老人和他們老態龍鐘的狗,日復一日坐在自家門前百無聊賴地曬着太陽。

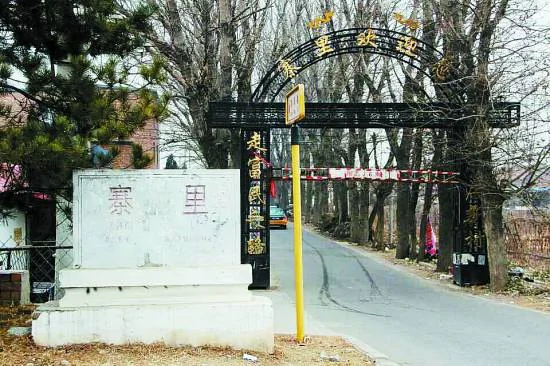

白崇民在通州區寨里村已經生活了16年,卻一直沒有在這裏獲得歸屬感。

「始終沒有第二故鄉的感覺。無論到哪,肯定要跟土地發生關係,像落葉落到地面上,你才感到踏實。」他說。

這是一個以本地人為主的村子。白崇民一家剛搬來的時候,滿眼的玉米地,還有結隊的羊群,「像米勒的畫一樣」。晚上開車回家,搖下車窗,空氣里都是泥土和青草味兒。

通州區寨里村的村口

那時,村子相對封閉,有些村民二十幾年沒有進過五環里,他們管進城叫「去北京」。直到現在,村里仍然依靠大喇叭傳遞信息:給婦女檢查身體、給孩子打疫苗、村里分錢、誰家來了信件,都靠廣播。

「這裏有兩三百戶,典型的小村寡民。」一切的變化都是從村外的那條馬路拓寬開始。路修好後,這裏距離首都機場T3航站樓只有7公里。

幾年前,一街之隔的房地產項目格拉斯小鎮開始籌建,這座以法國東南部小城命名的高端別墅區,試圖將一種休閒雅致的氛圍複製到東北五環外這片農村土地上。

「房地產開發把周邊的土地稀釋了,土地被征走後,農民的心態起了變化。」白崇民說。年輕的勞動力走出村子,剩下的人依附於周邊的房地產項目,從事物業、綠化、保潔類的工作。

沿着京密路走在五六環之間,除了村莊,還能看見高端定製的服裝店、賣壁爐的、哈雷俱樂部、賽馬場、高爾夫球場和國際學校。這裏生活着北京最有錢的人,也生存着北京最困苦的人。

「貧富之間和城鄉之間的落差造成社會和人的心理的變動,就像橫斷山脈的斷層一樣,人們是漂浮的狀態,沒有安全感。」他說。

白崇民晚上拿起攝像機,沿着村裏的兩條主街行走,一邊走一邊訴說他在這村子裏16年的見聞。鄉村的夜晚異常安靜,路口的路燈發出氤氳的光,偶然響起的犬吠讓人置身於真實的夏夜現場。

做行為藝術的白崇民將自己的身體介入作品裏,他說,那些話只在彼時彼地脫口而出,現在再讓他說,已經說不出來了。他推崇古人的《聊齋志異》和《山海經》,試圖用類似的方式介入現實。他覺得自己像盧梭說的「一個孤獨的漫步者的遐想」一樣,完成了口述歷史般的作品。

當唱到「有夢想就會了不起」時,終於有人笑得蹲在了地上

如果將鏡頭在這些或是短暫容納異鄉人,或是容納着原住民的村子裏放大,屏幕上展現的是一個個忙於生計的真實個體。

建築師李墨和小孔把眼光放在了打工者賴以謀生的攤位上。豐臺區長辛店村自古是西南進出京城的商賈御路,二七廠紅色革命發生地,文革時期8341部隊進駐的示範重鎮。如今在此地生活的人,有祖產在此的居民、本地農民、二七廠的職工、在市里買不起房而被「擠」出城的北京人、認為在城裏生活更困難的「缺乏競爭力」的外來人口。

2013年12月,豐臺區人民政府啟動長辛店棚戶區改造項目,大街將改造成明清仿古步行街,居民將搬遷到附近的安置房中,二七廠亦面臨搬遷和轉軌。

過去,人們坐着轎子出京,晚上必須要在這裏留宿。隨着都市化的進程、火車的提速,沒有人需要再在這裏停留了。

李墨的外婆曾住在這個鎮上。每天,火車站每小時的敲鐘聲和二七廠上下班的鈴聲迴蕩在鎮子上空,「用現代的時間概念切割了生活空間」。

主街是一條五里長的魚骨狀街道,人們沿着魚刺的位置擇地而居。過去,這條街上有賣鞋的、拉大車的、賣棺材的、賣糧食的,還有牙醫;現在,被溫州髮廊、童裝百貨和兩元店代替。

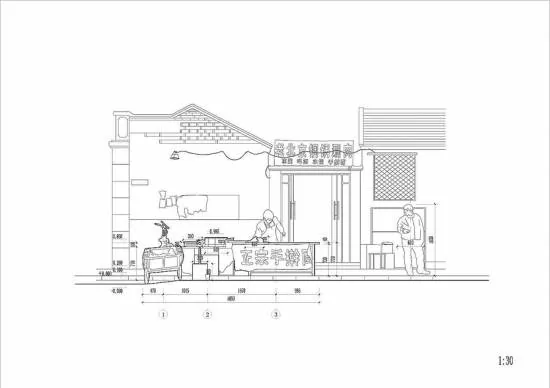

李墨平時的工作是為都市的高樓大廈提供炫麗的圖紙。在選擇以何種方式參與這次藝術調查時,她決定為這些街上的攤位畫一些圖。

在最後呈現的作品裏,這些即將消失的攤位以藍圖的形式展現,工工整整地標註着尺寸。最大的是一個小賣店,最小的只是賣鴨蛋的兩個籮筐。李墨在現場拍照,用專業的儀器測量出尺寸,回去在電腦上復原。

「用藍圖的形式批判性更強,因為藍圖是指向未來的。」「藍圖」本是用來建設,給人希望和未來的詞,當用在這些即將消失的並不引人注意的攤位上時,建築師本人的態度得以表達。

在尋找目標的過程中,李墨印象最深的是一個來自保定的做麵條的小伙子。

他拿了一根兩米長的擀麵杖,站在長辛店大街上,保持着一種未受過現代化侵染的天然的神態。當得知李墨來自五環內時,小伙子突然問道:「你們城裏人還買麵條嗎?你們不得天天下館子啊。」他來北京四五年了,從來沒有進過城,攤子前都是回頭客,他不敢休息,一休息長辛店的街坊鄰里就沒有麵條吃了。

建築師李墨所作的手擀麵攤「藍圖」

李墨將要跟他告別的時候,小伙子托她幫忙在網上宣傳宣傳,又問她微信是不是能跟附近的人聊天。這個25歲的小伙子還是單身。

五六環之間生活着許多年輕人。崔燦燦感嘆,本來20多歲的年紀應該享受陽光、青草、自由的愛情,但這群年輕人整天擔心着工作、買房、改變生存境遇,帶着一個村子的人對他的期望,要在北京活得體面,活得有尊嚴。每年過年回家,他所面臨的問題就是,你給你父母買了啥?你在北京買房了嗎?結婚了嗎?

比起物質生活的困苦,打工者精神世界的貧瘠,往往被忽視。

楊春龍曾經是生活在昌平區史各莊鄉北四村的外來者。他幫別人寫論文賺錢,間或寫作小說,現在有一個關於北四村的寫作計劃和一個關於「陌生」的返鄉紀錄片計劃。

外來者楊春龍坐在北四村的廢墟前

在藝術家劉偉偉調查北四村的過程中,他們二人成了朋友。

在劉偉偉的一個長鏡頭裏,穿着灰色絨衣、紅色格子襯衫、土色卡其褲和白色運動鞋的楊春龍,一直沿着北四村的路走着。兩旁,是閃着紅燈的黑車、抱着孩子的年輕女孩、髮廊門口抽煙的青年和騎在自行車上等人的男人。

平價藥店門前貼着促銷的紅字和本店轉讓的招牌,比人高的包子蒸籠散發着熱氣,賣彩票的窗口前閃着五彩的燈,隨風飄蕩的氣球掛在廉價的化妝品店的窗戶上。

楊春龍走在土路上,路過緊閉的鐵柵門和如山的建築垃圾,卡車在地上留下清晰的壓痕。最後,楊春龍在一片廢墟前坐了下來。「孤獨和空虛就像黑白無常一樣,每天晚上都敲打着我的窗戶,逼迫我思考。」他說,每次回老家,都面臨一個「陌生化」的問題,回家總有一種生離死別的感覺。他在老家有個嫂子,因為很少見面而羞於打招呼,當他再回家時才知道,這個沒來得及打招呼的嫂子已經去世了。在老家,中年人正在變成老年人,老年人陸續去世,剛出生的孩子又不認識。說到這,楊春龍乾咳了一聲,低頭擺弄起手機來。

劉偉偉最後找來黑車司機、烙餅店老闆和打印店員,組成了一個臨時合唱小組,給每個人發了一張《北京歡迎你》的歌詞。他們接過歌詞,笑着說字都不認識,有人把手縮在衣袖裏,擦了擦鼻涕,帶頭唱出了這首曾經被群星演繹的歌曲。他們近乎於「吼」一樣,越唱越起勁兒,儘管很少在調子上。最後,當唱到「有夢想就會了不起」時,終於有人笑得蹲在了地上。

只有40個調查作為一個整體出現的時候,象徵性意義才會浮現,才能成為公共社會中不可忽視的一部分

40組藝術家進行調查時,形式遠比上面提到的豐富。

畫家佘陳琦在村子裏應聘了10個崗位。

藝術家閆振振收集拆遷廢墟里被丟棄的各類物品。

藝術家靳勒拍攝了一個村子的449個廁所,其中441個私人廁所,8個公共廁所。

藝術家周艷峰和秦安心像打卡機一樣記錄了10個打工者每天的生活。有村民好奇:「一個藝術家天天跟着我們記這些幹嘛,給我們畫張像唄。」

導演胡力夫對農村垃圾問題進行拍攝,最後感嘆:這個村子好像被忘了,像一片自由的髒土……

整個五六環之間就是一台大戲的臨時道具,隨時可能消失。人員是流動的,拆遷的公告不知什麼時候就會出來,居住在其中的人們也習慣了逆來順受,就像一個即將要拆掉的超市,沒有人願意再花錢為它維修壞掉的燈泡了。

就在藝術家們調研的過程中,一些村子正在消失,那些留下的文字、圖片和影像,成為這裏最後留給人們的一絲印象。在某種意義上,藝術家完成了村子消失前的記錄。

在崔燦燦看來,這次藝術調查的目的是把一個城市陌生地帶的問題呈現出來。五六環之間,除了人們印象里的「髒亂差」以外,還有很多具體可感的故事細節和生存邏輯。藝術家試圖用放大的感官將這些一一呈現,通過各自的藝術表達,展現給人們。

「其實這種調查改變不了什麼現實,但是有可能改變思考問題的方法,帶來審美和倫理上的改變。」另一個發起人葛磊說。

崔燦燦說,這可能不同於以往殿堂式的、畫廊式的表達,「我們當然可以像其他藝術家那樣坐在那裏叼着雪茄,每天搞搞藝術,參加雙年展。但我們覺得生活不是這樣,我們不是一條木木的大馬哈魚,我們是章魚,我們可以用觸角去感觸這個世界」。這次藝術調查是他們這些年來,做得「最落地」的一個項目了。

不過,這還是引來了社會學家的批評。一篇名為《求求藝術,放了社會學吧》的文章在圈裏傳播,這位有社會學背景的作者認為:這樣的淺層調查既無法提供藝術語言上的創新和超越,亦無法在人類關懷和思想深度上對社會學有更多貢獻。

藝術家對此的回應是,不同於社會學家的理性調查,藝術家只提供感性認識,而感知往往比文本信息更具有真實性。他們坦承,無論藝術家的調查多麼精準,也只能還原出五六環的局部數據。只有40個調查作為一個整體出現的時候,象徵性意義才會浮現,才能成為公共社會中不可忽視的一部分。

「城市不是像我們看到的那麼光鮮,那些不那麼光鮮的東西都被遷到了五環外。」崔燦燦說。

當他坐在五環外的工作室時,已經沒有了最初關於「天竺」的美好遐想,他想到的只是我們在這樣的一個北京生活,我們在人海茫茫中穿梭,應該意識到從你身邊路過的每個人,都是一個有尊嚴的生命。