蘋果日報

《文匯報》社論開天窗 剎那人性光輝閃現

程翔緊記用筆鬥爭

遭認定是老左仔,又被指是間諜,兩邊不是人的程翔,一生與六四結下不解之緣。孔慶初攝

「痛心疾首」四個字,是香港人抗爭20年的集體回憶,也是愛國報人程翔的沉痛心聲。 89年為了六四離開北京喉舌《文匯報》, 05年為了追尋六四真相被捕下獄,愛國愛到顛沛流離的程翔,向我們述說,六四前後一份黨報與香港左派曾經剎那閃現的人性光輝。

記者:蔡元貴

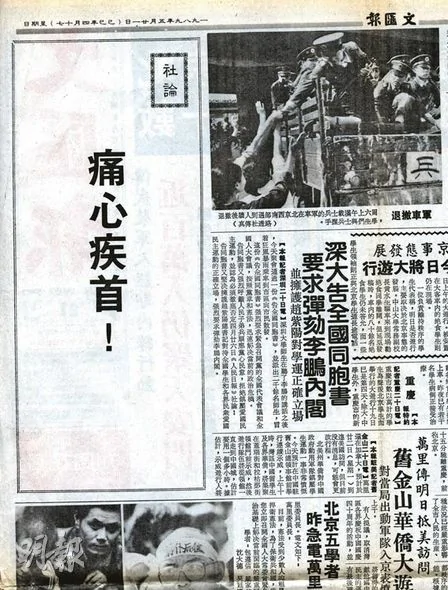

89年5月21日,北京宣佈戒嚴翌日,《文匯報》社論開天窗,只有一句「痛心疾首」。那一天,在《文匯報》工作了15年的程翔身在北京,直擊八九民運的進程。從這天開始,程翔多次被報館召回香港,他屢次不聽命,直至6月3日,形勢危急,無奈返港。

《文匯報》 89年以支持學運的姿態出現,振奮人心。程翔指出,《文匯報》在六四前後的表現,是中國大陸一度「文藝復興」的象徵,「 76年後,中共內部有一股力量睇到一黨專政唔掂,好願意改革,趙紫陽同胡耀邦系當中慨代表,喺渠哋慨推動下,中國曾經欣欣向榮。任何一個經歷過嗰個時代慨人,都會同意, 80年代初期,中國真系出現過短暫慨文藝復興,出現前所未有慨思想同言論自由,包括新聞界,《文匯報》就系喺咁慨情況之下,由社長李子誦同總編輯金堯如推動改革,嘗試突破框框。」

「加入《文匯》冇後悔」

《文匯報》當年起着率領香港左派支持學運、反對北京鎮壓慨帶頭作用。程翔說:「能衝破共產黨慨禁忌,對香港慨左派來講系非常震撼。」六四後不久,程翔隨着李子誦及金堯如離開報館,他說:「離開《文匯》系好直覺慨做法,我唔可以講違背良心慨說話,就系咁簡單。因為北京喺六四後對《文匯》慨要求,就系轉軚,要返到黨慨立場。」

《文匯報》在六四後不久開始轉軚,程翔記得,當時有一篇由新華社供稿的報道,讚揚解放軍鎮壓行動。報館被迫刊登這篇報道,李子誦感到很痛苦,唯一可表示不滿的辦法,是在標題上抗議:「諱言群眾遭殺害,聲聲歌頌解放軍。」李子誦是老報人,懂得用筆鬥爭。程翔說:「呢個標題,我一世都記得。」

最近程翔頻頻獲邀出席以六四為題的活動,他說是被迫回憶慘案:「每個有良知慨中國人,回憶起六四都會傷痛。我喺六四事件幾年之後第一次返北京,坐車經過天安門,我合埋眼唔敢睇,唔想諗番咁痛苦慨嘢。」

被北京指為間諜、被反共人士指為「老左仔」,兩邊不是人的程翔, 1974年加入《文匯報》。他出身名校聖保羅,畢業於香港大學,天之驕子卻選擇了低薪的左報記者職位,幻想服務黨報以貢獻國家。他的解釋是:「基於一種對國家慨責任,畢業後加入《文匯》,至到家都冇後悔。」

六四影響了程翔一生,外界甚至認為他05至08年在內地被捕及監禁,也是出於六四情結。程翔作出這樣的研判:「六四後,渠哋(北京)一直住我;六四令我從共產黨刻意栽培慨人變成不友好人士。但系我唔鍾意用情結形容自己對六四慨感受,好似講到我對個人得失好在意。……我慨執着,系出於對民族同歷史慨責任。如果我唔系記者,可能冇咁care(在乎);作為記者,就要知道發生乜事,唔可以沉默。」

========================================

程翔:以筆報國責無旁貸,紀念「痛心疾首」社論

明天(5月21日)是香港《文匯報》「痛心疾首」開天窗社論發表20周年。20年前,北京學生們以「和平、理性、非暴力」的方式,要求國家政治改革,杜絕腐敗。學生的善意卻被曲解為動亂而遭到殘暴鎮壓。

20年前5月21日香港《文匯報》社論開天窗,書上「痛心疾首」4字。

20年前的5月19日,中共當局宣佈北京戒嚴,為實施鎮壓做淮備。20日,《文匯報》社長李子誦、董事金堯如(阿波羅網編者註:中共老牌地下黨,8964屠城後起義,與中共決裂)等兩位愛國老報人,以巨大的道德勇氣及對人民高度負責的精神,決定翌日在《文匯報》上發表開天窗的社論,在原本社論的位置上書上「痛心疾首」4字,用來表達人民群眾對中共最高當局不理社會各界人士的呼籲,一意孤行地部署鎮壓的憤怒和不滿。

由於這個社論震撼力很大,社論發表後,迅速產生強大的動員力量。21日社論發表當天,超過100萬香港市民自覺走上街頭抗議中共的錯誤政策,從而成立了支聯會。很多人在看到這個社論後,感同身受,紛紛加入到示威的行列來,使這次示威,成為香港與內地百年關係史上最為壯觀的一頁。百多年以來,每當中國的歷史發展到一個關鍵時刻,香港市民都會通過實際行動表示自己對國家、對人民的關愛,這正是我們的光榮傳統。這次100萬人示威,再一次呈現我們支援祖國走上現代文明道路的熱切心情。「痛心疾首」社論之所以具有這揦大的動員力,正正是因為它集中反映了香港市民的這種集體願望。

在中國新聞史上,以開天窗的形式來抗議當權派的錯誤政策,時有所聞。但相信最出名的例子只有兩個:一個是1941年1月18日,中共周恩來為抗議國民黨製造皖南事變,在《新華日報》上發表題詞:「千古奇冤,江南一葉;同室操戈,相煎何急。」(阿波羅網編者註:目前真相已經被揭示,皖南事變是毛澤東故意製造出來的)另一個就是「痛心疾首」這個社論,所以,就其時空背景看,它將在中國新聞史上佔有一個重要的地位。

「痛心疾首」社論,既是新聞史上一件大事,也是新聞從業人員的一個很好的學習典範。作為一個從事新聞工作35年的記者來說,我從中學習到兩點:

一,以筆報國、責無旁貸

作為傳媒人,「以筆報國」就是我們的天職。我們要敢於承擔這個責任。在強權暴政面前,我們更需要有道德的勇氣,有為人民負責的態度,在違反民族利益的政策面前,寧做「一士之諤諤」,不做「千人之諾諾」(引《史記.商君列傳》)。

二,磨礪自己手上的筆

除了道德勇氣以及對國家承擔精神外,我們還要不時磨礪自己手上的筆(或者攝影機、答錄機),換言之,就是提升我們的專業和技術水平,才能如老一輩傳媒人一樣,能讓最簡單的4個字產生這揦大的震撼力和動員力。「痛心疾首」社論的震撼力除了來自道德勇氣外,文字功夫亦非常重要,僅僅4個字就產生巨大的凝聚民意作用和反映人民憤怒的功效。所以,我們在培養新一代的傳媒人時,不妨參考這個社論,從中吸收寶貴的養分。

成立「金堯如新聞基金」

20年後重溫「痛心疾首」社論,令我等更強化一種善盡言責的國民責任感。為此,我們一群當年追隨李子誦、金堯如等兩位領導離開《文匯報》,創辦《當代》的舊同事,決定成立一個「金堯如新聞基金」,用來獎勵敢於挑起輿論監督重責的同業們。讓我們群策群力,共同守護香港的新聞自由,對國家事務勇敢地挑起輿論監督的重責。(明報)